大門碑林公園は、山梨県西八代郡市川三郷町市川大門にある公園です。

大門碑林公園は、市川三郷町は、和紙生産が盛んな町であり、書道用紙の生産でも知られています。この地域の特色を反映するように、町内にある大門碑林公園では、中国陝西省の西安碑林や山東省の曲阜碑林から名碑を集め、その歴史的な魅力を紹介しています。これらの碑は、特に書道や拓本の愛好家にとって非常に貴重なものです。

大門碑林公園の奥へ進むと、階段がさらに続きます。階段を登り終えると、さらに多くの碑が並ぶエリアがあります。

このエリアでは、周囲の自然とともに、碑の数々が調和し、静かな空間の中で歴史を感じることができます。

大門碑林公園の上の方まで登ると、ここには8つの碑が並んでいます。高台からは公園全体を見渡せる素晴らしい景色が広がり、さらに碑を鑑賞しながらその歴史的価値を深く感じることができます。

右から、[8] 玄秘塔碑 [9] 大唐宗聖観記碑と並びます。

玄秘塔碑(げんぴとうひ)は、唐代(841年)に建立された碑で、唐の名書家・柳公権(りょうこうけん、778年~865年)の代表作として知られています。「大達法師玄秘塔碑 (だいだつほうしげんぴとうひ)」とも呼ばれ、大達法師・端甫(770年~836年)の功績を称え、その埋骨塔の由来を記したものです。柳公権は、同じく唐代の大書家・顔真卿(がんしけい、709年~785年)と並び称され、「顔柳二家」として後世に大きな影響を与えました。顔真卿の書法を受け継ぎつつも、彼の「顔法」とは異なり、より細く骨ばった力強い書風を確立しました。そのため、柳公権の書は古来より書学の入門用として広く学ばれてきました。玄秘塔碑は、そんな柳公権の楷書の特徴がよく表れた作品であり、中国書道史において極めて重要な存在です。筆の抑揚や線の強弱が絶妙に調和し、端正でありながらも力強さを感じさせるその書風は、書を学ぶ者にとっての理想的な手本とされてきました。

大唐宗聖観記碑 (だいとうそうせいかんきひ)は、唐の貞観年間 (626年)に建立された碑で、唐代を代表する書家・欧陽詢(おうようじゅん、557年~641年)による書です。彼の楷書作品の中でも特に独特な特徴を持ち、楷書と隷書が混在した珍しい書風となっています。欧陽詢の楷書は、端正で引き締まった線質が特徴であり、後世の書家に多大な影響を与えました。しかし、この碑では一般的な楷書とは異なり、隷書の要素が加わることで、柔らかさと力強さが同居した独自の美しさを生み出しています。日本との関わりも深く、「朝日新聞」の題字は、この碑の文字を集めて作られたと言われています。このことからも、大唐宗聖観記碑が書道史において特別な位置を占めることが分かります。

孔子廟堂碑 (こうしびょうどうひ)は、唐の楷書の代表作の一つであり、初唐の名書家・虞世南(ぐせいなん、558年~638年) の筆によるものです。彼は、欧陽詢 (おうようじゅん)、褚遂良(ちょすいりょう)とともに「初唐の三大家」に数えられる名書家で、その端正かつ洗練された筆致は、後世の書道に大きな影響を与えました。この碑は、唐の太宗 (598年~649年) が長安にある孔子廟の改築を記念して建立したものです。孔子の教えを称え、儒学の重要性を強調する内容が刻まれており、政治と儒学が深く結びついていた唐代の文化を反映しています。しかし、原碑は唐末期に失われてしまい、その後、二カ所で碑が再建されました。そのため、現存する碑は後世の復元ですが、虞世南の洗練された書風を今に伝える貴重な資料となっています。

右から、[11] 雁塔聖教序碑 [13] 集王聖教序碑 [12] 雁塔聖教記碑と並びます。

中央にそびえる三基の碑は、玄奘三蔵 (602年~664年) の功績を称えたものです。玄奘は、唐代の高僧であり、インドへ渡って仏典を収集・翻訳し、仏教の発展に大きく貢献しました。その偉業を後世に伝えるために、これらの碑が建てられました。左右に配置された碑は、それぞれ「序記(じょき)」「教記(きょうき)」と呼ばれ、内容的に対をなしています。「序記」は玄奘の生涯や西域への旅路を記し、「教記」は彼が持ち帰った経典の意義や仏教界への影響について述べています。

雁塔聖教序碑 (がんとうしょうぎょうじょひ)は、唐代の名書家・褚遂良(ちょすいりょう、596年~658年)の筆による楷書の名碑です。彼は欧陽詢(おうようじゅん)、虞世南(ぐせいなん)と並び「初唐の三大家」に数えられ、その端正かつ優雅な筆致は、後世の書道に多大な影響を与えました。この碑は、唐の高宗(628年~683年)の勅命により建立されました。内容は、三蔵法師として知られる玄奘(げんじょう、602年~664年)がインドから持ち帰った仏典の翻訳事業を記念するもので、仏教の発展に貢献した玄奘の偉業を称えています。「序」は、太宗の勅命によって僧・彦悰(げんそう)が執筆し、碑文の書は褚遂良が担当しました。碑は西安の大雁塔に設置されており、「雁塔」の名の由来ともなっています。碑文は楷書の完成形に近く、洗練された筆遣いと堂々たる構成が特徴的です。特に、褚遂良の筆致は王羲之の流麗な書風を受け継ぎながらも、独自の厳格な品格を備えており、後世の楷書の手本とされました。

雁塔聖教記碑 (がんとうしょうぎょうきひ)は、唐代の高僧・玄奘(げんじょう、602年~664年)の偉業を称えるために建立された碑です。雁塔聖教序碑 (がんとうしょうぎょうじょひ)と対をなす存在であり、西安の大雁塔に設置されています。この碑は、玄奘がインドから持ち帰った仏典の翻訳事業を記録したもので、仏教の教えを広める目的で建立されました。碑文は、唐の高宗(628年~683年)の勅命により作成され、当時の仏教界や皇帝の保護のもと、玄奘の翻訳事業がいかに重要なものであったかを記しています。碑の書は、褚遂良(ちょすいりょう、596年~658年)の筆によるものとされています。褚遂良は初唐の三大家の一人であり、彼の書は端正かつ洗練され、楷書の完成形に近いものとして後世に多大な影響を与えました。雁塔聖教記碑の文字は、流麗でありながらも品格があり、厳格な造形美を持つ楷書として評価されています。

集王聖教序碑 (しゅうおうしょうぎょうじょひ)は、唐代の高僧・玄奘(げんじょう、602年~664年)がインドから持ち帰った経典の翻訳事業を記念し、仏教の教えを広めるために建立された碑です。その名の通り、中国書道史上最も著名な書家・王羲之(おうぎし、303年~361年)の書を集めて作られたことで知られています。この碑の文章は、唐の太宗(598年~649年)の勅命により、僧・彦悰 (げんそう)が執筆しました。その碑文を刻む際、王羲之の書を集めて構成するという手法が取られ、当時現存していた王羲之の筆跡を用いて、一つの碑文として仕上げられました。そのため、「集王」という名が冠されています。碑は、現在も西安の大雁塔に現存し、王羲之の流麗な書風を今に伝えています。碑文は楷書を基調としながらも、行書や草書の要素を含み、独特の韻律と美しさを備えています。王羲之の書を直接見ることができない現代においても、この碑を通じて彼の筆致を学ぶことができる貴重な存在です。

皇甫誕碑 (こうほたんひ)は、唐代の書家・欧陽詢 (おうようじゅん、557年~641年) の楷書による碑であり、初唐楷書の第一の手本とされてきました。原碑は現在も西安碑林に現存していますが、長年の風化や損傷により、割れた状態となっています。 正式名称は「隋柱国左光録大夫宏議明公皇甫府君之碑(ずいちゅうこくさこうろくだいふこうぎめいこうほほふふくんのひ)」で、隋朝の忠臣であった皇甫誕 (こうほたん)の功績を称えるため、彼の子である皇甫無逸(こうほむいつ)によって唐代に建立されました。 この碑の書風は、同じく欧陽詢の代表作である「九成宮醴泉銘碑(きゅうせいきゅうれいせんめいひ)」と並び称されます。しかし、「九成宮醴泉銘碑」が端正で柔和な筆致を持つのに対し、「皇甫誕碑」は鋭利で峻厳な筆勢が特徴とされ、より緊張感のある書風となっています。これは、欧陽詢の晩年の作と推測されており、彼の書風がより完成された境地に達していたことを示しています。 この皇甫誕碑を通して、欧陽詢の書の深みと、隋から唐へと続く歴史の流れを感じ取ることができます。

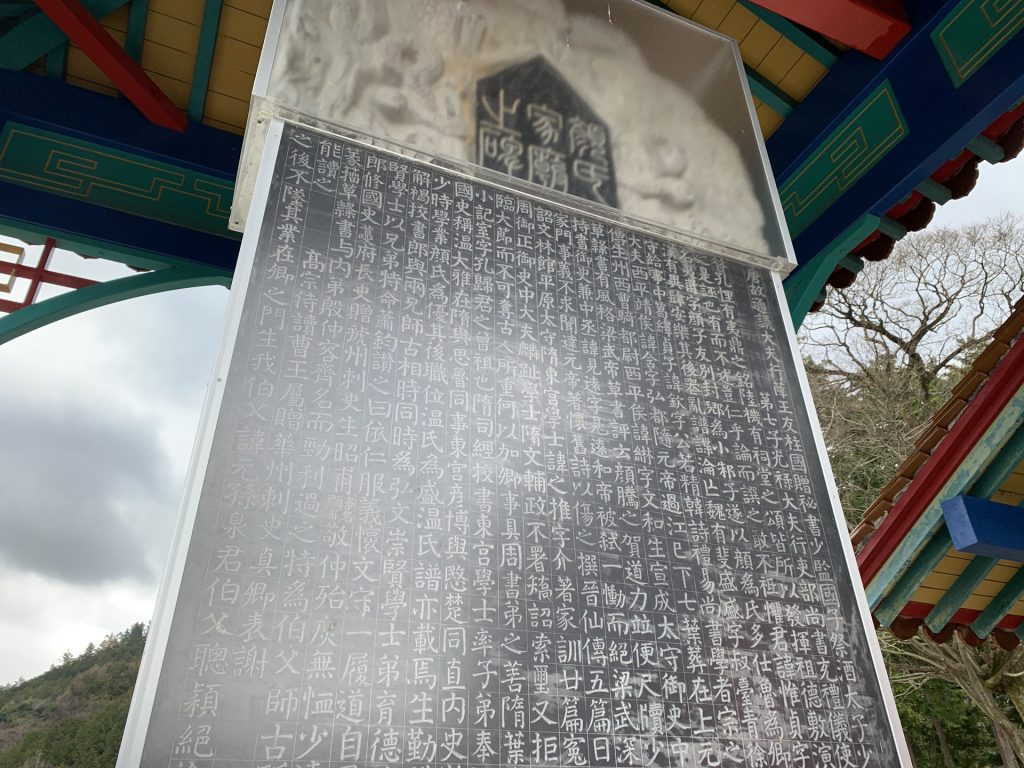

顔氏家廟碑 (がんしけびょうひ)は、唐代中期の著名な書家である顔真卿(がんしんけい、709年~785年)の晩年に制作された楷書の名碑です。正式には「顔惟貞家廟碑(がんいていかびょうひ)」とも呼ばれ、顔真卿の父である顔惟貞(がんいじん、669年~712年)の廟に建立された碑です。この碑は、顔氏一族の功績を記録しており、碑文は4面に渡って顔家の歴史を伝えています。顔真卿の書風は、篆書の法を取り入れたことで知られ、楷書においてもその影響を感じることができます。特に、この碑における筆勢は非常に重厚でありながら、同時に荘厳さと気品を兼ね備えた印象を与えます。このような書風は、顔真卿が書家として円熟期を迎えた時期に生み出されたものであり、その力強さは彼の書道の集大成とも言えるでしょう。顔真卿は唐代書道の大成者とされ、その影響は後の書家たちにも多大な影響を与えました。大門碑林公園では、顔氏家廟碑を通じて、顔真卿の書道に対する深い理解と、彼の書の美を実感することができます。

大門碑林公園では、西暦100年代から700年代にかけての貴重な碑が並んでおり、歴史的に重要な書道作品を楽しむことができます。これらの碑には、古代から中世にかけての書法や文化の変遷が反映されており、時代ごとの特徴を感じ取ることができます。年代が新しくなるにつれて、使用される漢字は現代に近づき、形状や構造が読みやすくなります。初期の碑では、漢字が比較的複雑で形も多様ですが、時代が進むにつれてその簡素化が進み、現代の漢字に近い形になっていきます。特に、唐代の書法では、楷書が発展し、漢字の形が整ってきたことで、より読みやすくなり、書道の美しさも一層引き立っています。

大門碑林公園は、碑を鑑賞しながら時代の移り変わりを追うことで、書道の歴史や漢字の進化を感じることができ、興味深い体験をすることのできる公園です。

機会があれば、再度来てみたいですね。

それでは、また。