久能山東照宮は、静岡県静岡市駿河区根古屋にある神社です。

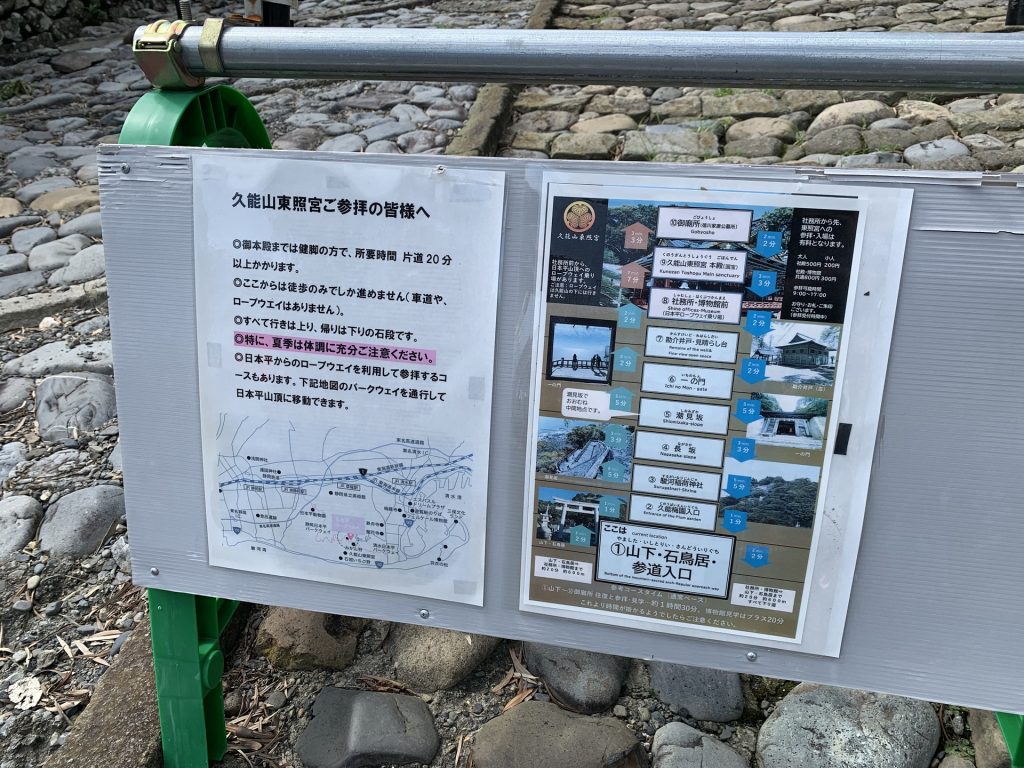

久能山東照宮は静岡市にある徳川家康を祀る神社です。社殿は極彩色の装飾が施された豪華な造りで、国宝に指定されています。駿河湾を望む山の中腹に位置し、石段を上ると壮麗な本殿が現れます。境内には家康の遺品を展示する博物館もあり、歴史を感じることができます。

久能山東照宮の手水処は、木枠の内部には水が流れ続けており、底にはいくつもの穴が空いているため、水が自然に漏れ出す仕組みになっています。この構造により、一度に多くの人が手を洗うことが可能です。一般的な手水舎とは異なり、縦に長いスペースを活かした設計になっているのが印象的です。参拝前の清めとして、この特別な手水処を体験するのも楽しみの一つです。

久能山東照宮 楼門は、社務所受付を通ると目に入る朱塗りの大きな門です。二階建ての構造を持ち、建築の美しさと歴史的な価値が感じられます。重要文化財に指定されており、格式の高さを示しています。この門をくぐることで、境内の荘厳な雰囲気を一層感じることができます。

朱塗りの楼門は、鮮やかな色合いが特徴です。中央の蟇股(かえるまた)には、鉄や銅を食べるとされるバクの彫刻が施されています。バクは平和の象徴とされ、楼門を守る存在となっています。また、門の両脇には随身ずいしん)の像があり、格式ある佇まいを演出しています。

楼門の軒下中央には、第108代後水尾(ごみずのお)天皇の宸筆による「東照大権現」の扁額が掲げられています。このため、楼門は「勅額御門(ちょくがくごもん)」とも呼ばれています。歴史的な背景を持つこの扁額は、門の格式の高さを象徴する存在です。

楼門の表側左右には格子戸があり、その内側には随身像が鎮座しています。一方、裏側の金剛柵内には狛犬が据えられています。狛犬は左右で異なり、角のない方が獅子、角のある方が狛犬とされています。これらの像が門を守ることで、厳かな雰囲気を作り出しています。

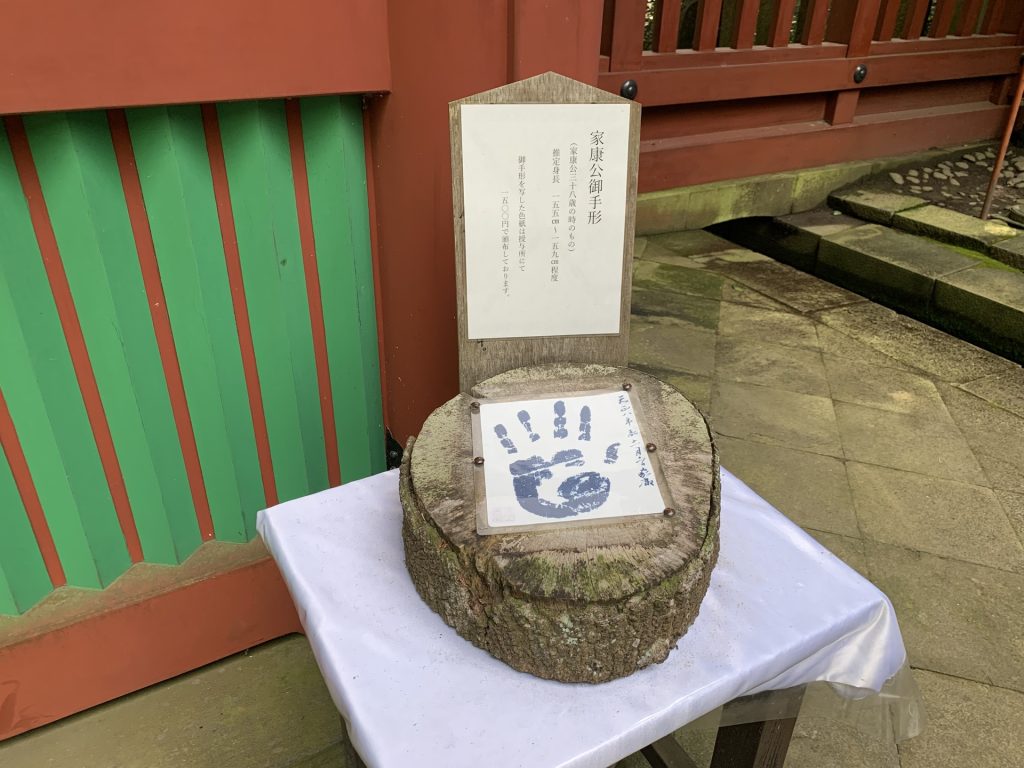

楼門には、徳川家康公の御手形の色紙が置かれています。これは家康公が38歳の時の手形とされ、実際に自分の手と重ねてその大きさを体感することができます。御手形を写した色紙は授与所で入手することができます。家康公の手がどれほどの大きさだったのか、実際に比較することで歴史上の人物の存在をより身近に感じることができます。

楼門を抜けた先には、神厩(しんきゅう)があります。神厩は、家康公の愛馬を飼育していた建物です。重要文化財に指定されており、当時の厩(うまや)の姿を今に伝えています。現在は実際の馬ではなく、名工・左甚五郎作と伝わる木像の神馬が納められています。

神厩に納められている木像の神馬は、細部まで精巧に彫られた見事な造形が特徴です。特に眼球にはギヤマン(当時のガラス)が使用されており、本物の馬のような存在感があります。神馬として神聖な雰囲気を漂わせ、訪れる人々の目を引きます。

楼門の先、東側には、赤い鳥居が連なる場所があります。鳥居が何本も並び、奥へ進むほど重なって見える様子は印象的です。朱色の鳥居が作る光景は、光の加減によってさまざまな表情を見せてくれます。

鳥居を抜けた先には、末社稲荷神社と末社厳島神社が並んでいます。二つの社は合殿になっており、西向きに建っています。稲荷神社には五穀豊穣の神・保食神が祀られ、厳島神社には市杵島姫命が祀られています。もともと厳島神社は弁財天社として信仰されていましたが、神仏分離により現在の名前になりました。

赤い鳥居を一歩ずつくぐりながら進むと、次第に神聖な雰囲気が増していきます。鳥居をくぐるたびに、外の世界から神域へと踏み入る感覚があり、厳かな気持ちになります。参道の静けさの中で、風の音や木々のざわめきを感じながら歩くことで、神社への信仰や歴史の重みを身近に感じることができます。

末社稲荷神社は、五穀豊穣や商売繁盛を祈る神社として信仰されています。元々は久能山の山上に鎮座していましたが、明治時代に現在の場所へ遷座されました。厳島神社は、市杵島姫命を祀る神社で、水の神や芸能の神として信仰されています。かつては弁財天社と呼ばれており、現在もその名残を感じることができます。

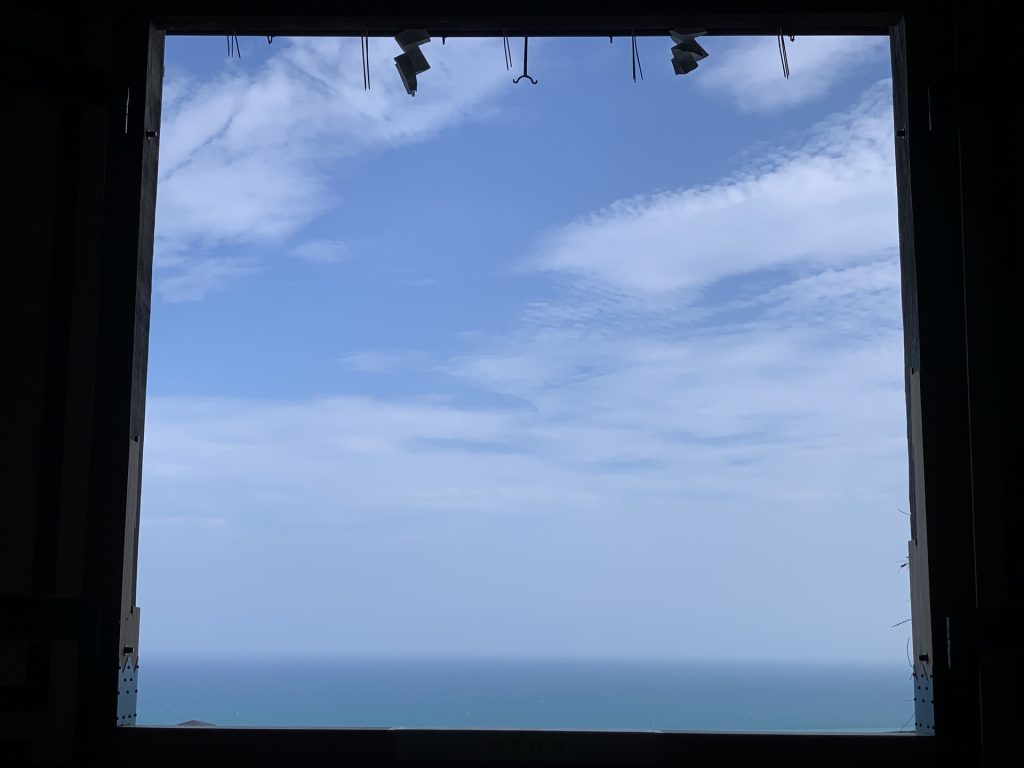

参道を進んでいくと、大きな鳥居が目の前に現れます。その存在感に圧倒され、自然と足が止まります。石段の下から見上げると、鳥居の向こう側に、上空の空がぽっかりと広がっています。

久能山はその独特な地形でも知られています。急峻な崖が駿河湾に接し、険しい峽谷が東西両面を囲んでいます。御社殿へ向かう途中、境内は踊り場と階段が繰り返され、歩くごとにその地形の特性を強く感じることができます。

久能山東照宮の鼓楼(ころう)は、もともと鐘楼(しょうろう)として創建されました。しかし、明治時代の神仏分離に伴い、鐘が太鼓に替えられ、現在の名称となりました。1873年には旧幕臣の小島勝直氏が、江戸城にあった太鼓を奉納したと伝えられています。建物の装飾は華やかで、精緻な彫刻や彩色が施されています。

久能山東照宮の五重塔跡は、かつて三代将軍・徳川家光の命により建てられた五重塔があった場所です。1635年に着工し、1636年正月に完成した高さ約30メートルの塔でした。しかし、明治時代の神仏分離により撤去され、現在は礎石のみが残されています。五重塔跡は、かつての壮大な建築の面影を今に伝える歴史的な場所です。

五重塔跡の前には、歴史を感じさせる石灯籠が並んでいます。それぞれ形が異なり、時代ごとの特徴を残しています。風雨にさらされながらも、長い年月を経てなお佇む姿は、往時の久能山東照宮の姿を想像させます。細部の彫刻や石の質感をよく見ると、職人の技術の高さが伝わってきます。五重塔の遺構とともに、灯籠もまた歴史の一端を今に伝えている存在といえます。

実割梅(みわりうめ)は、徳川家康が駿府城で育てた梅の木で、江戸時代には梅干を作り東照宮に奉納する習わしがありました。しかし、明治維新後、奉納が途絶え、存続が危惧された梅樹は、徳川慶喜と協議の上、1876年に東照宮へ移植されました。現在も梅樹の管理と梅干作りが行われています。

久能山東照宮の神楽殿は、重要文化財に指定されている社殿です。古記録には「古来神楽は奏せざる例」とあり、過去には武家が奉納した絵馬が掲げられていたとされ、歴史的な価値を持つ建築物です。場所は唐門手前で右に曲がり、その右手にあります。江戸時代の建築様式を今に伝え、細部まで美しい装飾を見ることができます。

プラモデルの展示がありました。静岡はプラモデル産業が盛んな地域で、バンダイの工場をはじめ、青島文化教材社、タミヤ、ハセガワ、フジミ模型といった有名メーカーがあります。その歴史を遡ると、徳川家康を祀る静岡浅間神社の修復や、久能山東照宮の造営に際し、全国から集まった職人たちが駿府に定住したことに由来します。彼らの技術は時代とともに発展し、やがて木製玩具やプラスチック模型の製造につながりました。

神庫(しんこ)は、重要文化財に指定されている建物です。奈良の正倉院と同じ校倉造りで、昔は神社に伝わる宝物類が納められていました。現在は博物館ができたため、収蔵庫としての役割は終えていますが、歴史的な価値を持つ建物として残されています。神楽殿の先にあり、石段を上がった先に見える位置にあります。

神庫は、神楽殿を抜けた先にあり、木の温もりを感じる造りが特徴です。その横には竈神社の屋根が見え、周囲の風景とともに歴史を感じることができます。伝統的な建築技術の美しさを堪能することができます。

竈神社は、防火の神を祀る歴史ある神社です。小規模ながらも特徴的な見世棚造りの社殿が印象的です。創建は1646年と古く、火の神への信仰が息づいています。神社は一段高い場所に位置し、防火や火にまつわるご利益を願う人々にとって、大切な場所となっています。

日枝神社(ひえじんじゃ)は、大山咋命(おおやまくいのみこと)を御祭神とする神社です。創建当時は本地堂(ほんじどう)として薬師如来像を安置していましたが、明治時代の神仏分離により仏像を移し、楼門内東側の山王社の御神体を納めて「日枝神社」と改めました。

境内には徳川家歴代の家紋が大きく掲げられており、その存在感に圧倒されます。また、大量の酒樽が奉納されています。奉納された酒樽が整然と並ぶ姿は壮観で、神社の格式の高さを感じることができます。こうした光景を見ることで、日枝神社が今も多くの人々に信仰されていることを実感することができます。

久能山東照宮は、壮麗な歴史と絶景を楽しめる徳川家康ゆかりの神社です。

この先には、御社殿があるので今から行ってみたいと思います。

それでは、また。