葛飾区郷土と天文の博物館 郷土展示室 かつしかの歴史は、東京都葛飾区白鳥にある博物館です。

葛飾区郷土と天文の博物館は、地域の歴史と宇宙の神秘を一度に体験できるユニークな施設です。1992年に開館し、郷土博物館と天文博物館が融合したスタイルは全国的にも珍しく、幅広い世代に知的好奇心をくすぐる場となっています。常設展示では、葛飾の自然や暮らし、文化の変遷をじっくりと学ぶことができ、地域の歩みを肌で感じることができます。

博物館のエントランス前には、大きなボール型のモニュメントが設置されていました。このモニュメントには特別な意味はなく、単なるシンプルなデザインですが、記念写真スポットとして多くの方に利用されています。中には、このモニュメントの表面に映り込んだ周囲の風景を写し取って、魚眼レンズのように使う方もいるそうです。

郷土展示室 かつしかの歴史のエリアは、白を基調としたデザインに整えられ、明るく開放感があります。展示資料は見やすく整理されており、全体の動線もスムーズです。装飾が控えめであるため、資料そのものに自然と目が向きます。

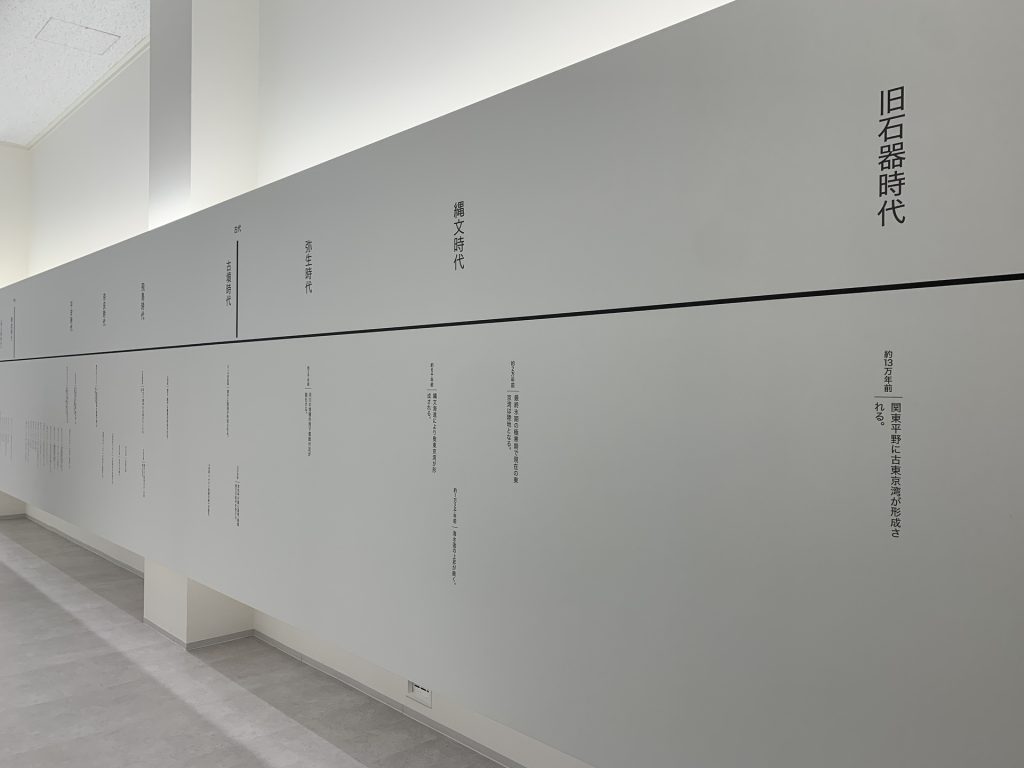

年表の始まりは旧石器時代です。古い時代ほど空白が長く、時代の長さを視覚的に理解することができます。人類の歴史の深さと、その中で葛飾の土地が歩んできた時間の流れが感じられます。

地方支配が進められた7世紀後半から8世紀前半、現在の葛飾区周辺は下総国葛飾部に編成されました。下総国は、千葉県北部・東京都東部・茨城県西部の一部を含む広大な地域です。葛飾郡はその西部に位置し、利根川水系の影響を受けた沖積地が南北に広がっていました。行政区画としての基盤が整いはじめた時期となります。

農具として使用されていた堅杵(たてぎね)や鋤も展示されています。堅杵は、脱穀などに使われた道具で、穀物を叩いて実を外す作業に用いられました。鋤は、畑を耕すために使われた基本的な農具です。どちらも黒ずんだ状態で展示されており、使用されてきた時間の積み重ねが感じられます。生活の道具としての重みが伝わってきます。

1991年の開館に先立って行われた調査をもとに「葛飾周辺地形分類図」が作成されました。この分類に基づいた模型は、低地の細かな起伏まで表現されています。高低差は10倍で表示されており、わかりやすい構成です。現在の鉄道路線が模型上に表示されているため、地形と現代生活との結びつきを具体的に確認することができます。土地の成り立ちを、今の町並みと重ねて見ることができます。

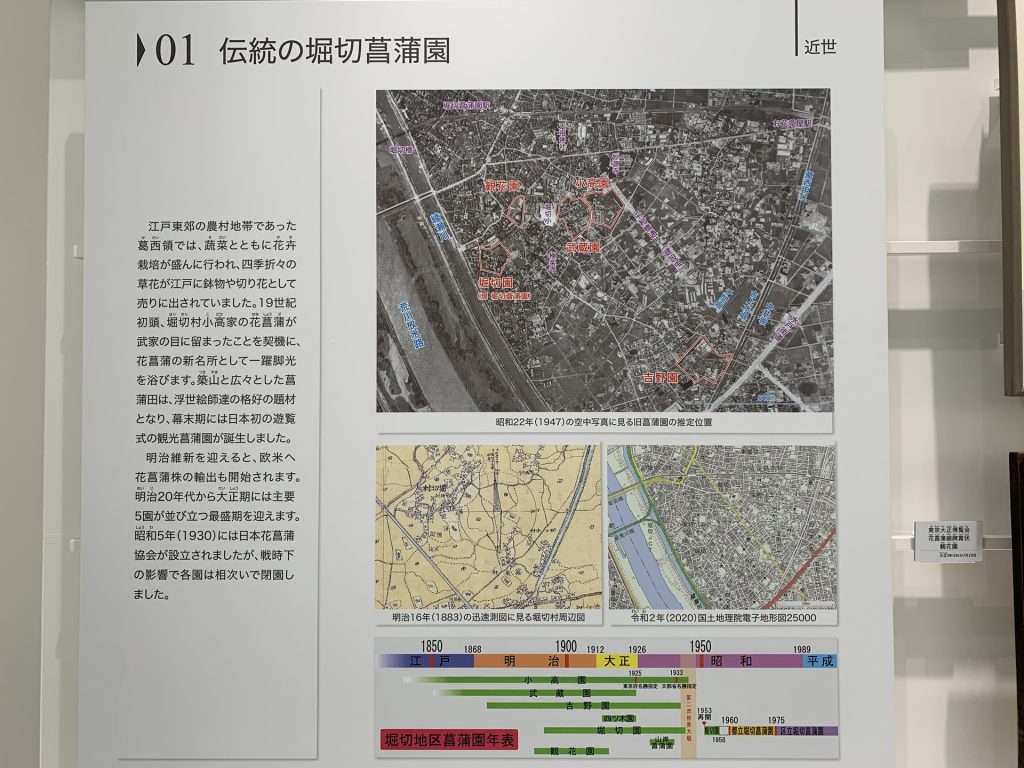

かつての堀切村は、蔬菜や花卉栽培が盛んな農村地帯でした。19世紀初頭には花菖蒲が注目を集め、浮世絵にもたびたび描かれる名所となります。明治以降は欧米への輸出も行われ、1930年には日本花菖蒲協会も設立されました。今では堀切菖蒲園のみ残されていますが、かつては周辺に複数の菖蒲園が立ち並び、大勢の見物客でにぎわう時期がありました。

展示にはデジタル情報が活用されており、映像を通じて昭和時代の風景を体感することができます。白黒の映像には、船に乗る子供たちの姿や、当時特有の髪型が映し出されており、時代の空気を感じることができます。没入感のある映像が印象的です。

葛飾区郷土と天文の博物館 郷土展示室 かつしかの歴史は、展示を通じて、葛飾という土地が歩んできた長い時間と、そこに生きた人々の営みを感じることができます。

機会があれば、再度来てみたいですね。

それでは、また。