流山市立博物館は、千葉県流山市加にある博物館です。

流山市立博物館は、流山市の歴史や文化を深く学べる施設です。博物館では、旧石器時代から現代に至るまでの流山の変遷を紹介しています。特に、古代の遺跡や新選組に関する展示では、地元の歴史を知ることができます。

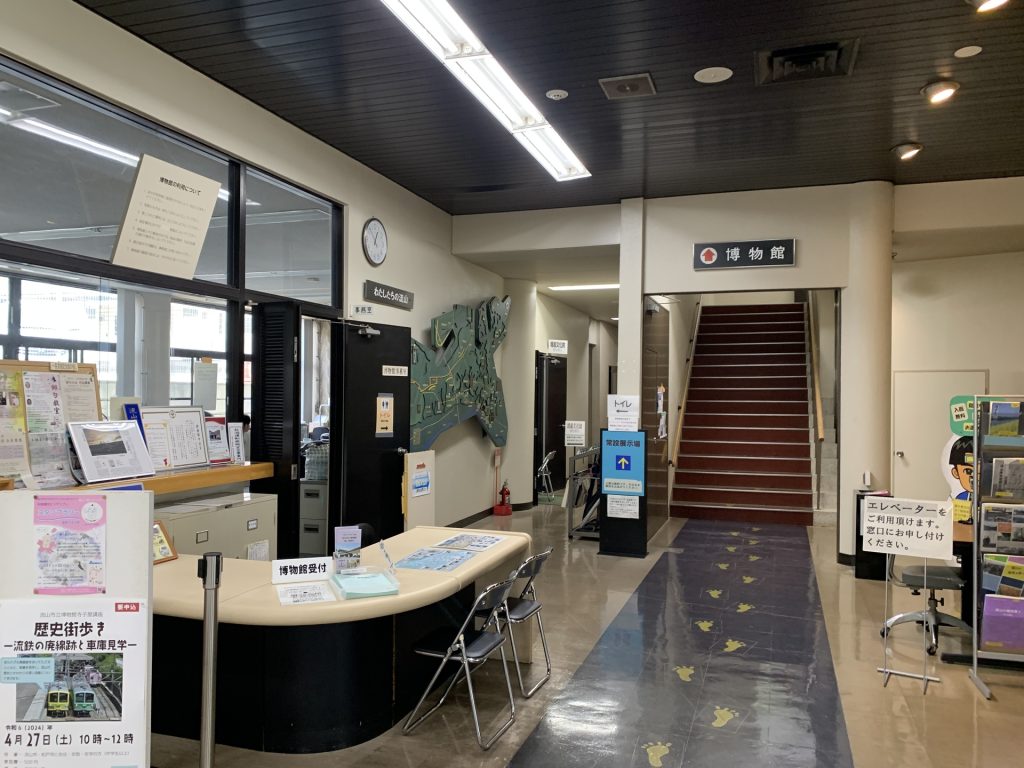

館内に入ると、まずカウンターがあります。各種パンフレットも用意されており、展示内容や館内の施設について案内を受けることができます。また、トイレやエレベーターも完備されており、安心して施設を利用することができます。快適な環境で、展示をじっくりと楽しむことができます。

刊行物は、多種多様で、特に古墳や遺跡に関するものが充実しています。これらの刊行物は、博物館で展示されている遺物や発掘調査の成果を深く理解するための貴重な資料となります。展示を楽しんだ後、これらの刊行物を手に取ってさらに学びを深めることができるのも魅力の一つです。

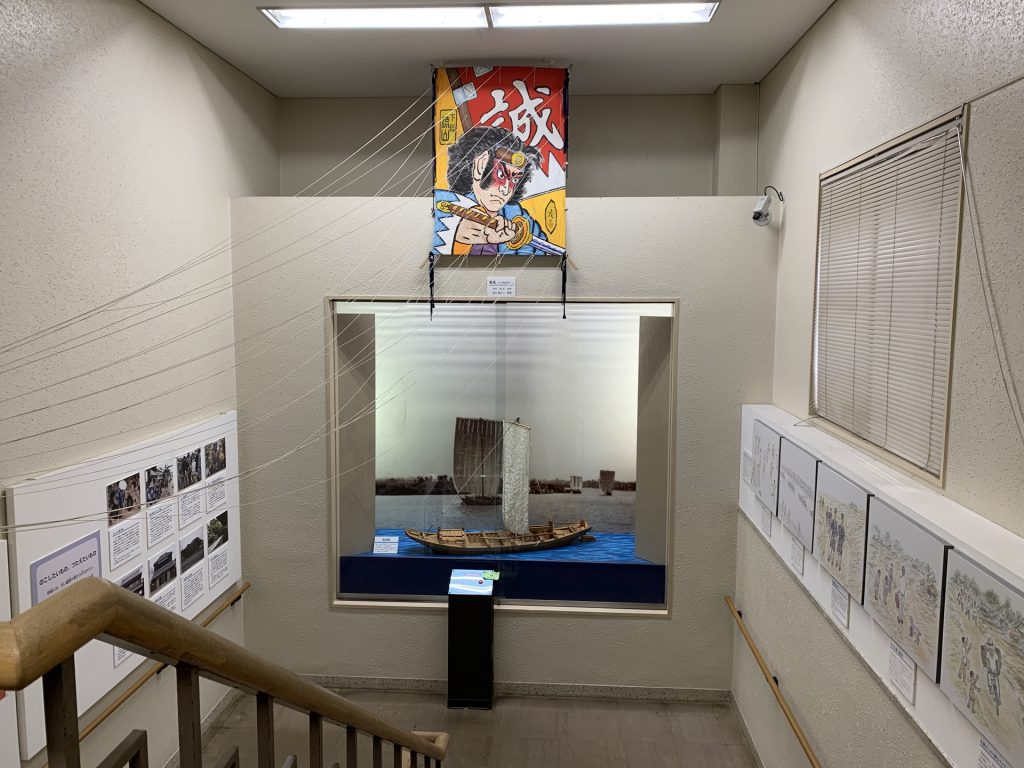

1階には博物館の受付があり、常設展示場は無料で開放されているので受付は不要でした。受付を通り過ぎ、そのまま階段を上がると、展示室にアクセスすることができます。展示場では、流山の歴史や文化に触れることができ、誰でも気軽に訪れて楽しむことができます。

階段を登ると、蔵のデザインが特徴的なエントランスが現れます。エントランスは流山の歴史を感じさせる雰囲気があり、展示が始まる前からその空間に引き込まれるような感覚を楽しむことができます。

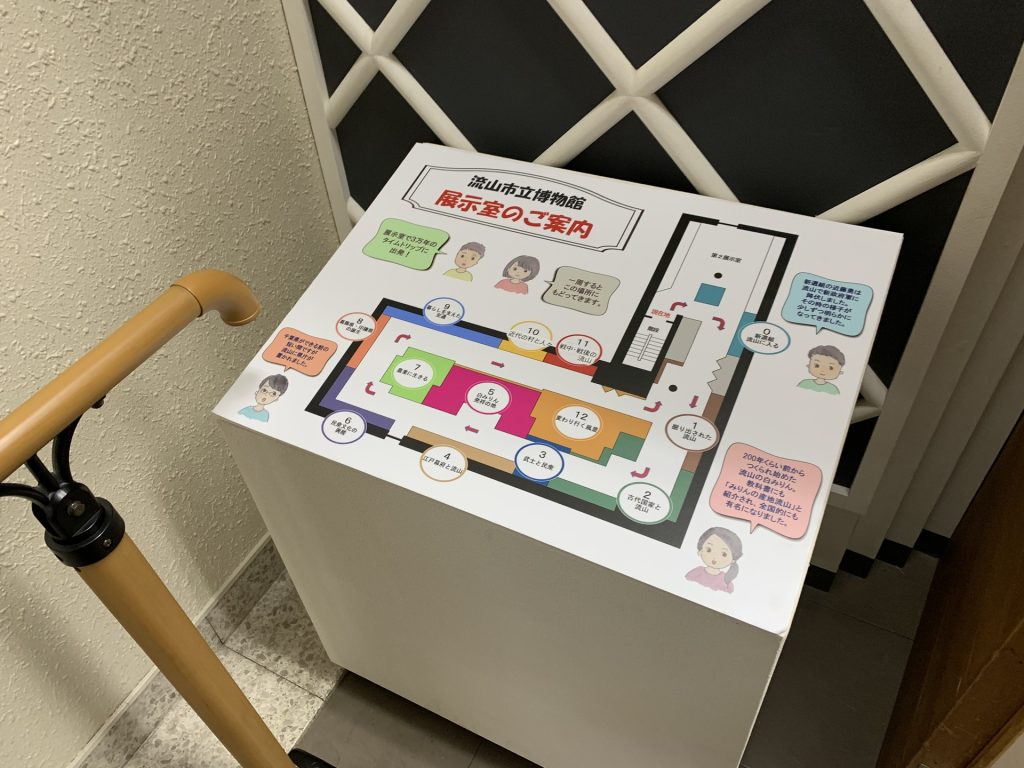

入り口には、順路や各コーナーの名称が記された地図が設置されています。この地図を参考にすると、展示を効率よく巡ることができ、各エリアの特徴を把握することができます。訪れる際に便利な案内が整っています。

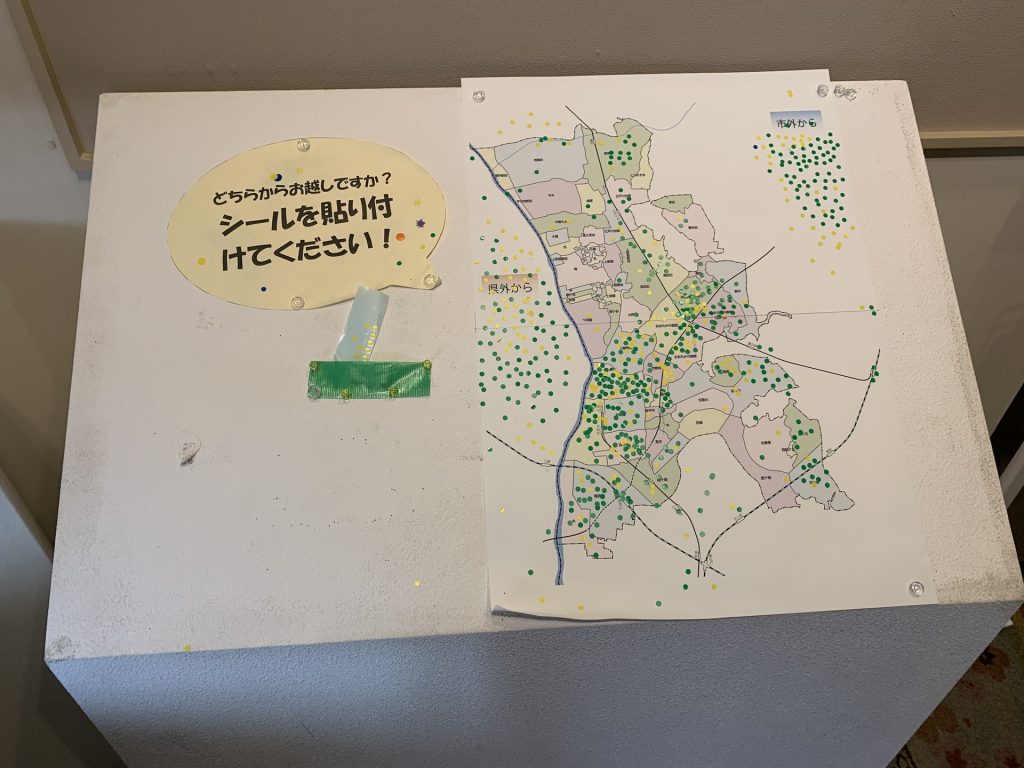

流山市立博物館では、来館者がどこから来たのかを記録するために、シールを貼るコーナーがあります。主に市内の住民が多いですが、市外や県外から訪れる方も多く、来館者の割合はほぼ半分ずつといった印象です。このシールを貼ることで、来館者がどの地域から訪れているのかが一目でわかります。

「新撰組流山に入る」のコーナーでは、新たに発見された恩田家文書をはじめ、流山における新選組の活動を詳しく知ることができます。この文書は、1868年4月3日の条を記録したもので、流山における新選組本陣や新政府軍の行軍経路、合戦の状況が描かれています。

展示によると、流山における新選組本陣は、これまで「長岡の酒屋」とされてきましたが、発見された資料により、長岡七郎兵衛方が本陣となり、流山寺や光明院をはじめとするさまざまな場所に新選組が分宿していたことが明確になりました。また、新政府軍がどのように流山に進軍したのか、その経路や布陣、戦闘の様子も詳細に記されています。

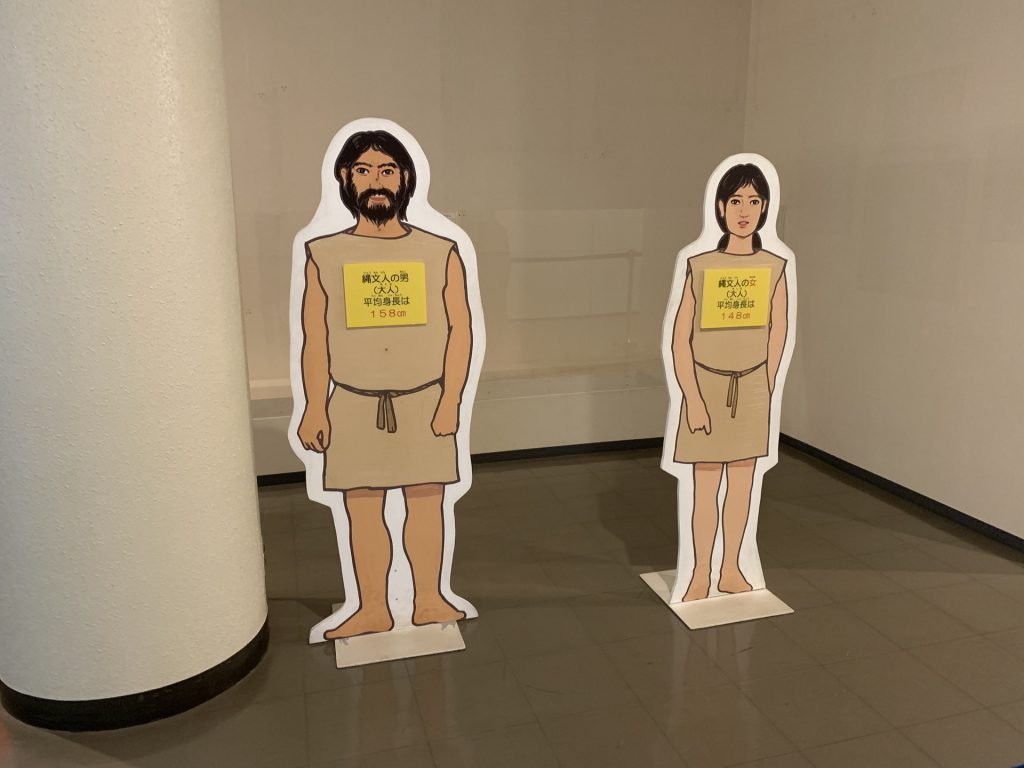

「掘り出された流山」のコーナーでは、旧石器時代から縄文時代、弥生時代にかけての流山の姿を、発掘調査の成果をもとに紹介しています。特に縄文時代の貝塚には多くの遺物が含まれており、当時の食生活や生活環境を伝える貴重な資料となっています。

「古代国家と流山」のコーナーは、古墳時代から平安時代の流山について展示されています。東深井古墳群から出土したさまざまな遺物が注目されます。また、市内の遺跡から発見された「神功開宝」などの皇朝十二銭は、流山と都とのつながりを示す重要な証拠です。

常設展のエリアは、一周回れるようになっています。右回りで進むと、時代の流れに沿って流山の歴史をたどることができます。

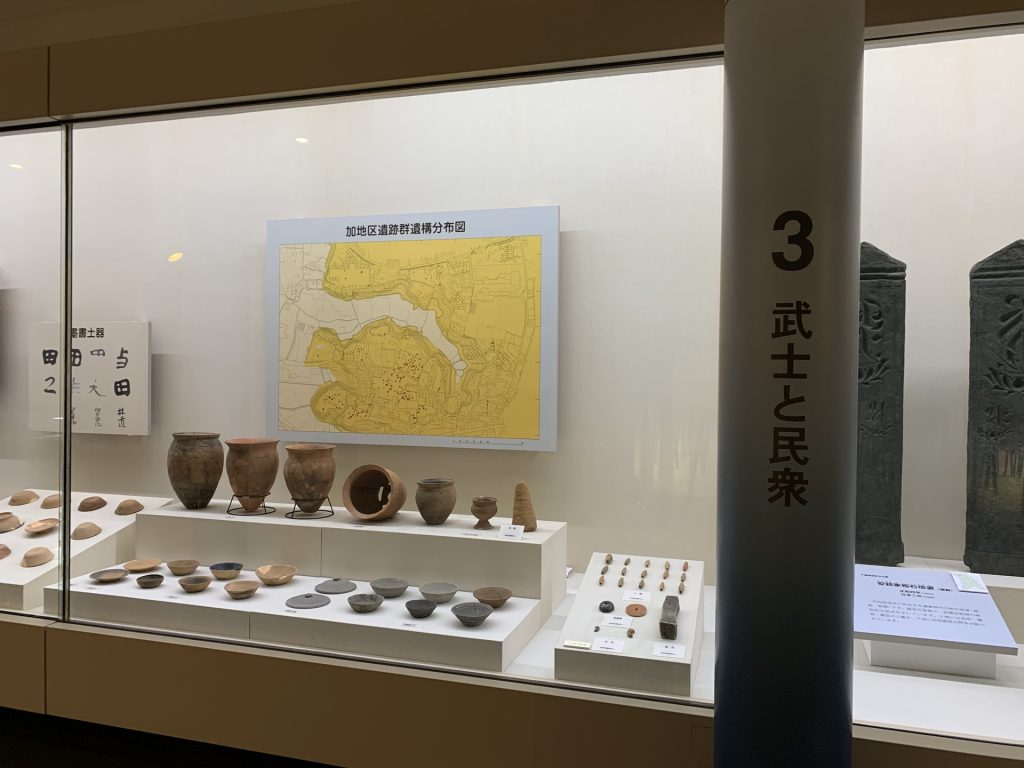

「武士と民衆」のコーナーは、鎌倉時代・室町時代の流山に関する展示です。市内の地名「八木」が初めて記録に登場するのが鎌倉時代で、その後もいくつかの地名が記録に見られます。また、市内に残る板碑 (石製の卒塔婆)は、当時の暮らしを知るための貴重な資料となっています。

「江戸幕府と流山」のコーナーまで進んできました。江戸時代の流山は、水運の発達により物資の中継地として発展しました。江戸川が整備され、陸路も開けたことで、地域の物流が活発になります。また、市の東部には小金牧が広がり、周辺の村々の暮らしにも影響を与えました。

「白みりん発祥の地」のコーナーの見どころは、非常に大きな樽の展示です。醸造用の木樽が置かれ、その迫力ある大きさを間近で見ることができます。樽の作りや使用方法の解説もあり、当時の職人たちの技術をうかがい知ることができます。

江戸時代後半から、流山では醸造業が発展しました。特に「万上」と「天晴」の2大醸造元が競ったみりん造りは、「流山の白みりん」として全国的に知られるようになりました。流山のみりん醸造用具は、千葉県指定有形民俗文化財に指定されています。

「民衆文化の興隆」のコーナーでは、流山に受け継がれてきた文化財を紹介しています。俳人小林一茶は、流山のみりん醸造家である秋元と交流があり、その足跡をこの地域に残しています。

「農業に生きる」のコーナーでは、稲作に必要なさまざまな道具が並び、土を耕す鍬や鋤、田植えに使われた道具、収穫後の脱穀機などが展示されています。昭和30年代半ばまで、流山市域には田畑や山林が広がり、多くの人が農業に従事していました。米作りにはさまざまな作業工程があり、それぞれに対応した道具が使用されていました。

「葛飾県・印旛県の誕生」のコーナーは、幕末から明治時代にかけての流山の歴史を紹介しています。明治初期、流山は短期間ながら葛飾県・印旛県の県庁所在地となりました。そのため、国の制度改革とともに、学校などの公共機関が早い段階で整備されました。

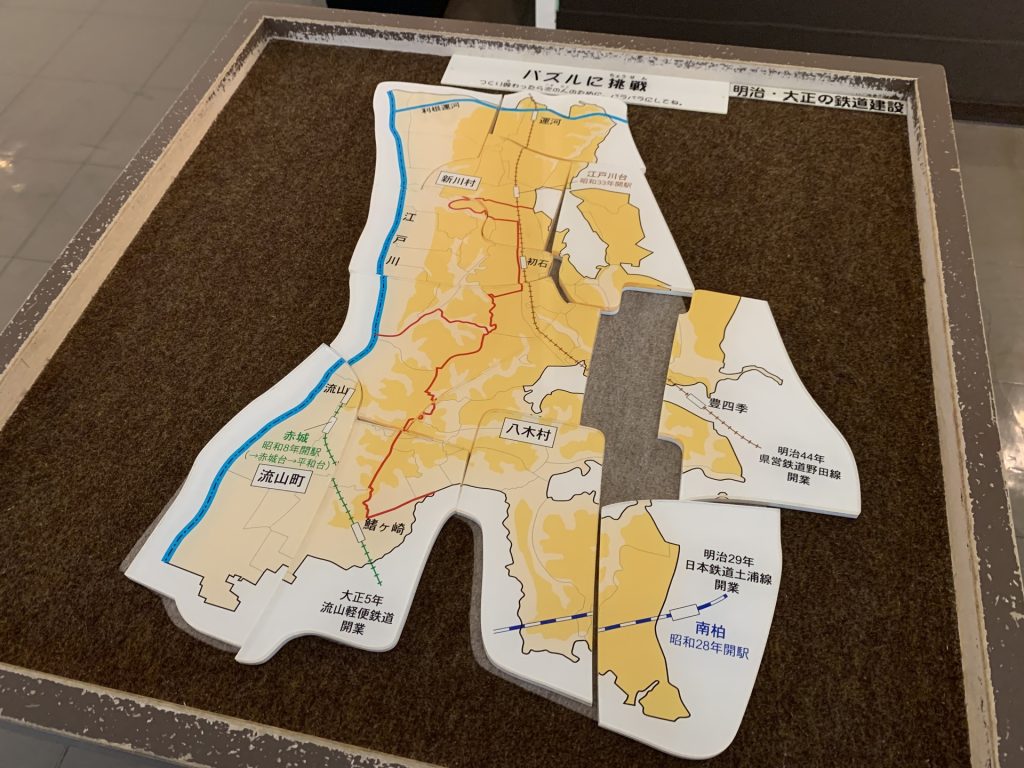

「暮らしを支えた交通」のコーナーは、流山の発展に欠かせなかった交通の歴史を紹介しています。江戸川の水運により、流山はにぎわいました。利根運河の開通により水運がさらに発展する一方、鉄道や陸路の整備も進められました。大正5年(1916)には流山軽便鉄道(現在の流鉄流山線)が開通し、人々の移動手段として重要な役割を果たしました。

「近代の村と人々(町や村の暮らし)」のコーナーでは、明治時代から昭和初期にかけての流山の町や村の暮らしを紹介しています。1889年の町村合併により、流山町・八木村・新川村の一町二村が成立しました。大正時代に編さんされた町村誌などの記録から、当時の町や村の様子を知ることができます。

「戦中・戦後の流山(戦争の時代から民主主義の世の中へ)」のコーナーは、明治から昭和にかけての戦争の時代と、その後の流山の変化を紹介しています。明治から昭和にかけて、日本は複数の戦争を経験しました。その影響を受け、流山の人々も変化する時代を生き抜きました。戦後、市域の一町二村が合併し、新制流山町が誕生しました。これにより、現在の流山市の基盤が形成されました。

各コーナーを巡ると、いよいよ現代の流山の姿へと移ります。

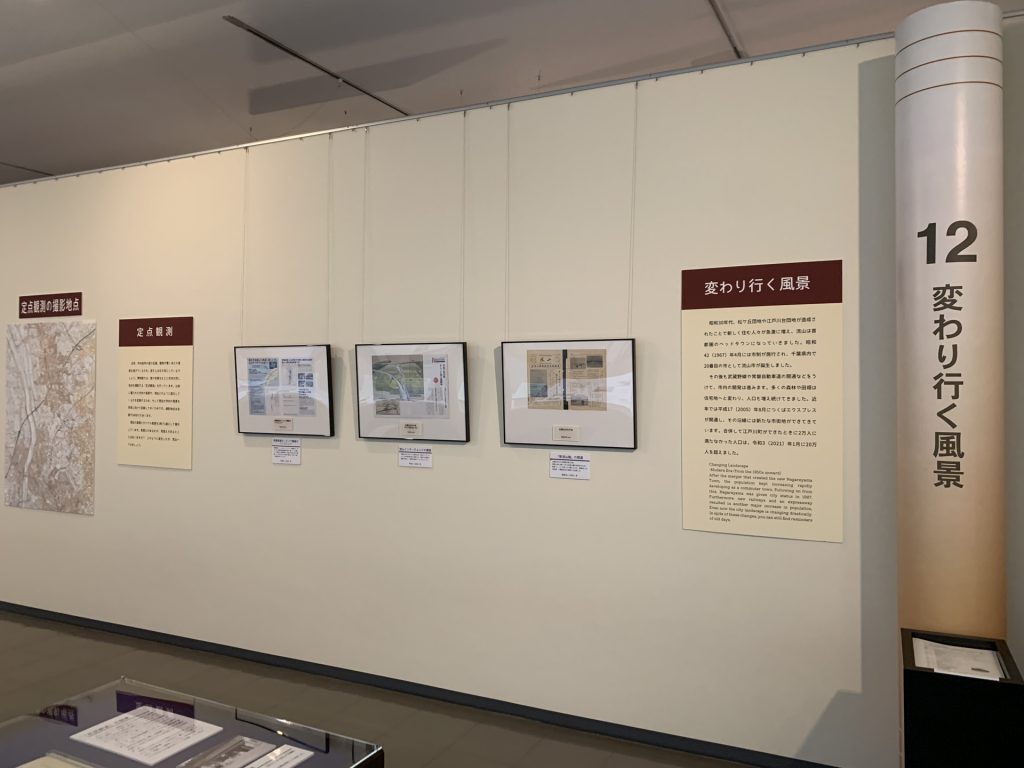

「変わり行く風景」のコーナーでは、流山町が首都圏のベッドタウンとして急速に発展した様子を紹介しています。1967年に市制が施行された後、流山は首都圏のベッドタウンとして急激に人口が増加しました。その後も鉄道や道路の整備が進み、流山市の姿は変化し続けています。

このコーナーには、流山町、八木村、新川村がどのようにして現在の流山市になったのかを学ぶことができるパズルがありました。明治時代の大合併により、これらの町と村が統合され、新たに流山市が誕生しました。

流山市立博物館には、一際目立つ展示があります。その中でも特に注目すべきは、60年前の家屋をイメージした建物の展示です。

こちらの展示は、当時の家屋の様子を忠実に再現しており、昭和30年代の生活空間を感じることができます。建物の内部には、当時使用されていた家具や調度品も置かれ、まるでその時代にタイムスリップしたかのような感覚を楽しむことができます。

流山市立博物館では、かつて江戸川台団地で使用されていたゴミ箱の展示も行われています。このゴミ箱は、団地の住民たちが日常生活で使用していたもので、当時の生活環境を知る手がかりとなります。

展示物の中には、東武鉄道広報センターが時差通勤の協力を呼びかけたチラシも展示されています。このチラシは、流山市が首都圏のベッドタウンとして発展し、通勤や交通の便が改善された背景を示しています。

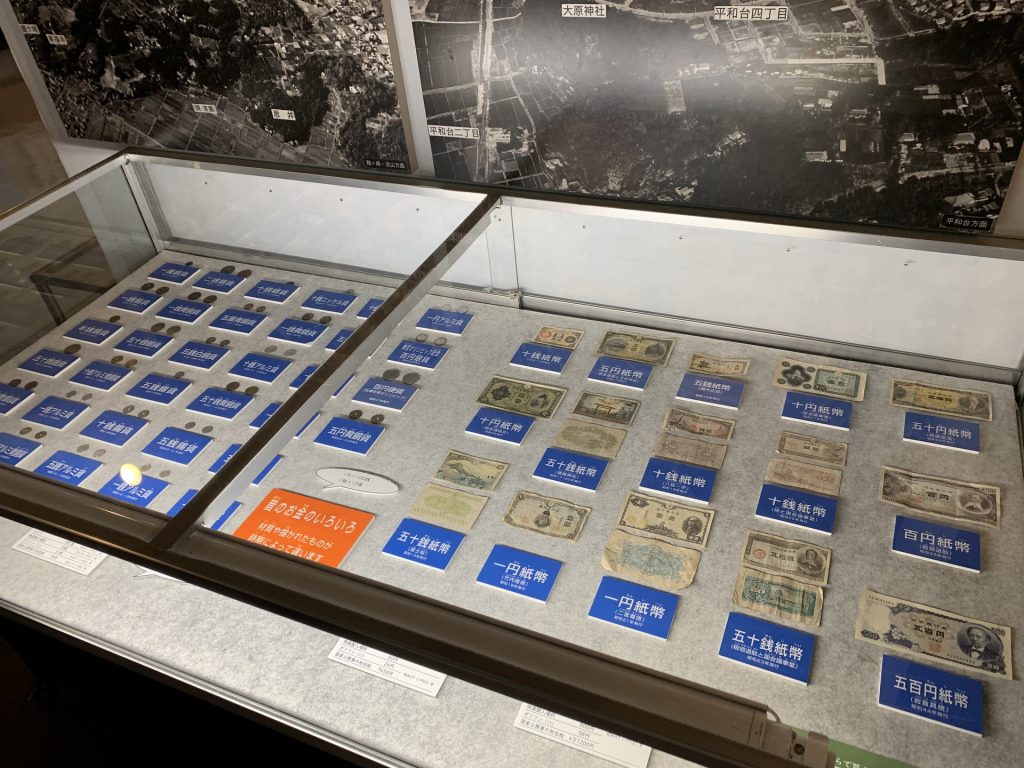

昔のお金に関する展示もあります。アルミ、白銅、錫などの金属を使った貨幣が展示されており、当時のお金の歴史を知ることができます。現代になると、貨幣の形態が変化し、500円札などの紙幣が主流となります。

学校給食の移り変わりを紹介する展示も行われています。展示では、過去から現在に至るまでの学校給食が、実際に使用されていた器具やメニューとともに紹介されています。特に目を引くのは、リアルな食品サンプルです。これらのサンプルは、まるで実際に食べられるかのような精密さで作られており、当時の給食の様子を鮮明に再現しています。

流山市立博物館には、地域の歴史や文化を深く知ることができる数多くの展示があります。特に、流山の成り立ちや変遷を伝える展示や、昭和時代の生活を再現した展示が印象的です。

流山は、首都圏のベッドタウンとして急速に発展し、日々その姿を変えていった歴史を知ることができます。これらの展示を通じて、流山市の豊かな歴史と文化を感じることができ、今後の地域の変化にも目を向けるきっかけとなるでしょう。

機会があれば、再度来てみたいですね。

それでは、また。