韮崎市民俗資料館は、山梨県韮崎市藤井町南下條にある資料館です。

韮崎市民俗資料館では、縄文時代から近代にかけての郷土資料を展示しています。館内では、遺跡から発掘された出土品や古くからの生活道具を観覧することができます。さらに、屋外には水車や江戸時代の蔵座敷が移設されており、当時の暮らしを感じることができます。

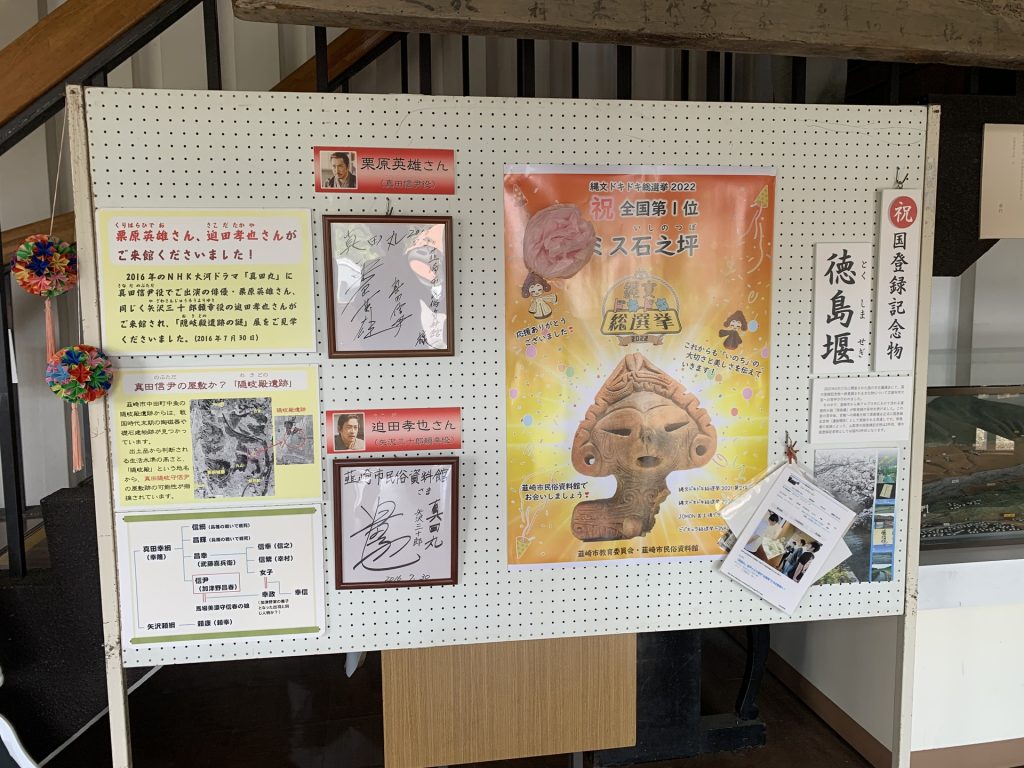

館内に入ると、落ち着いた雰囲気が広がり、歴史を感じる空間が広がっています。1階には、資料が並び、地域の歴史を学ぶことができます。解説を読みながら理解を深めることができます。

エントランスでは、韮崎市周辺の歴史を伝えるジオラマが展示されています。特に目を引くのが新府城の模型で、城郭の構造や地形が精密に再現されています。新府城は1581年に武田勝頼によって築かれたもので、城の跡は現在も韮崎市内に残っています。ジオラマを通して、当時の城の様子を視覚的に理解することができるのが特徴です。

新府城跡を訪れる際、スタンプを探す人もいるかもしれませんが、城跡には設置されていません。スタンプは韮崎市民俗資料館の館内にあり、「続日本100名城」に選ばれた新府城の公式スタンプを押すことができます。休館日や開館時間外には押印できないため、訪れる際は時間を確認しておくとよいでしょう。なお、資料館入口には押印済みの用紙が設置されています。

韮崎市を象徴する地形のひとつに「七里岩」があります。七里岩は、八ヶ岳の火山活動によって形成された台地で、その長さは約28キロメートルにも及びます。韮崎市の先端部分には、特に目を引く断崖が広がり、独特の景観を生み出しています。この七里岩の存在が、韮崎の風景を特徴づける重要な要素となっています。

ジオラマでは、七里岩の先端にある「平和観音」と呼ばれる白亜の観音像も再現されています。実際の観音像は高さおよそ12メートルあり、韮崎のシンボルのひとつとして知られています。ジオラマを俯瞰することで、七里岩や韮崎の地勢を視覚的に理解することができます。

韮崎市民俗資料館の2階には、地域の歴史を物語る資料が数多く展示されています。土器や石器などの出土品をはじめ、祭りや風習に関する資料も豊富にそろっています。古文書や写真の展示もあり、過去の暮らしや文化を知る手がかりとなります。

韮崎市民俗資料館には、昔ながらの機織り機が展示されています。織物産業が盛んだった時代の道具を間近で見ることができ、当時の生活の様子が伝わってきます。さらに、ユニークな展示として「猫の御膳」もあります。これは、猫が近づくと足で蓋を開けられる構造になっており、猫専用の食器として工夫された道具です。昔の暮らしの知恵を感じることができる展示となっています。

韮崎市民俗資料館の「くらしと道具のコーナー」では、明治・大正・昭和から平成に至るまでの生活道具を展示しています。私たちは新しい物を取り入れ、古い物を手放すことで、生活をより良くしてきました。展示の中には、昔懐かしいものも多くあります。例えば、天井付近に吊るされた時計や、だるま、大きなブラウン管テレビなど、かつて家庭でよく見かけた道具が並んでいます。それらを見て、過去の生活風景を思い出し、記憶に留めておくことができます。

「下駄と草履」のコーナーでは、日本の伝統的な履物が展示されています。高さがあるものや背の低いものなど、さまざまな種類の下駄や草履が並べられています。それぞれの履物は、どのような場所で、どのような人が、どのような思いで使用していたのか思いを馳せることができます。

「聞く」のコーナーでは、音楽や音に関するさまざまな展示が行われています。レコードやバイオリン、琴など、歴史的な楽器や音楽を楽しむ道具が並べられています。レコード盤からは、過去の音楽や文化を感じることができ、バイオリンや琴は、伝統的な音楽の美しさを再認識させてくれます。

韮崎市民俗資料館では、旧石器時代からの貴重な出土品も展示されています。土器や土偶、石器、陶磁器など、数多くの資料が並べられており、当時の人々の生活や文化を垣間見ることができます。

展示品からは、古代の人々がどのような意図で作り、使用していたのかを知る手がかりとなります。展示品を通じて、数千年にわたる歴史を感じることができ、過去の生活を想像しながらその変遷を学ぶことができます。

韮崎市民俗資料館には、宮ノ前第五遺跡から出土した須恵器の大甕が展示されています。その大きさは圧倒的で、実際に見るとその迫力に驚かされます。大甕の一部は復元されており、発掘された部分と組み合わさることで、当時の姿が再現されています。この大甕は、古代の人々の生活や儀式に使用されていた可能性があり、その用途や意味を考えると興味深いものです。

韮崎市民俗資料館は、郷土の歴史を深く学ぶことができる資料館です。縄文時代から続く人々の暮らしを知ることができ、新府城の歴史も身近に感じることができます。館内の展示だけでなく、屋外の建築物やロケセットも見どころのひとつです。

機会があれば、再度来てみたいですね。

それでは、また。