館山夕日桟橋は、千葉県館山市館山にある桟橋です。

館山夕日桟橋は、千葉県館山市にある全長500メートルの桟橋です。2010年4月に完成し、海岸通りからまっすぐに海へと延びています。歩行者専用の通路が整備されており、海の上をゆっくりと散歩しながら、潮風や波の音を感じることができます。海と空がつながるような開放感のある空間で、夕暮れ時には美しい風景を楽しむことができます。

桟橋は海の上を一直線に延びる一本道です。足元には柵が設けられており、安全に歩くことができます。波の音に包まれながら進むと、だんだんと陸地が遠ざかり、海に囲まれた感覚が強まります。風の流れや海の匂いが時間の流れを忘れさせてくれます。先端まで歩くことで、まるで海の中にいるかのような特別な気分を味わうことができます。

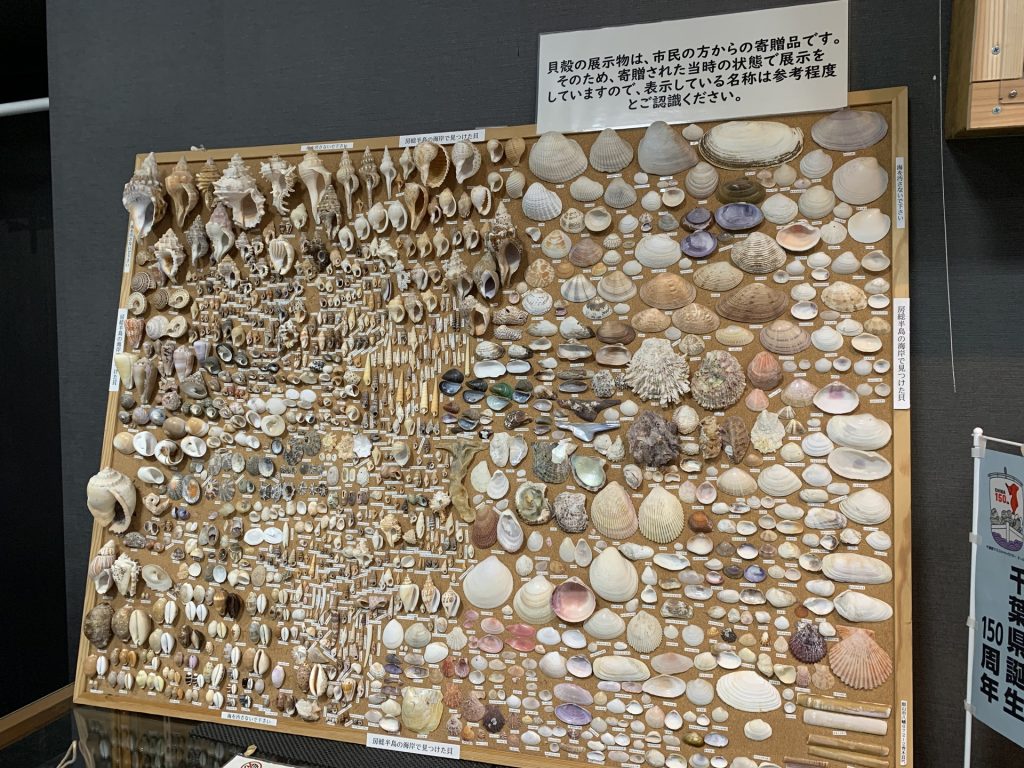

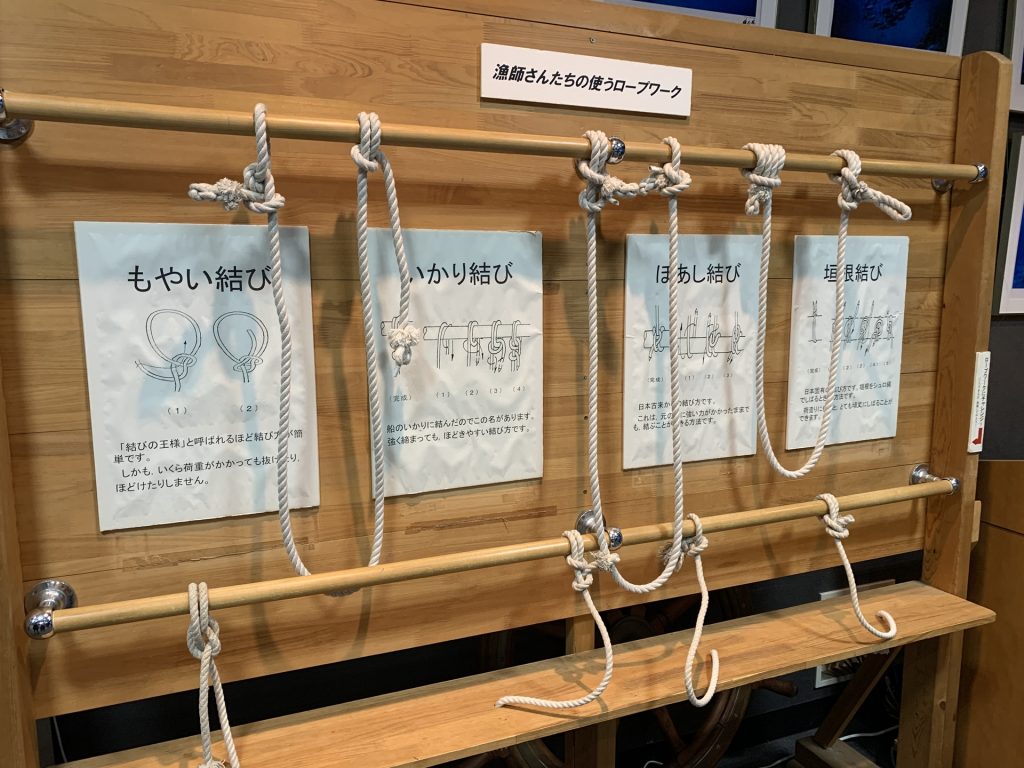

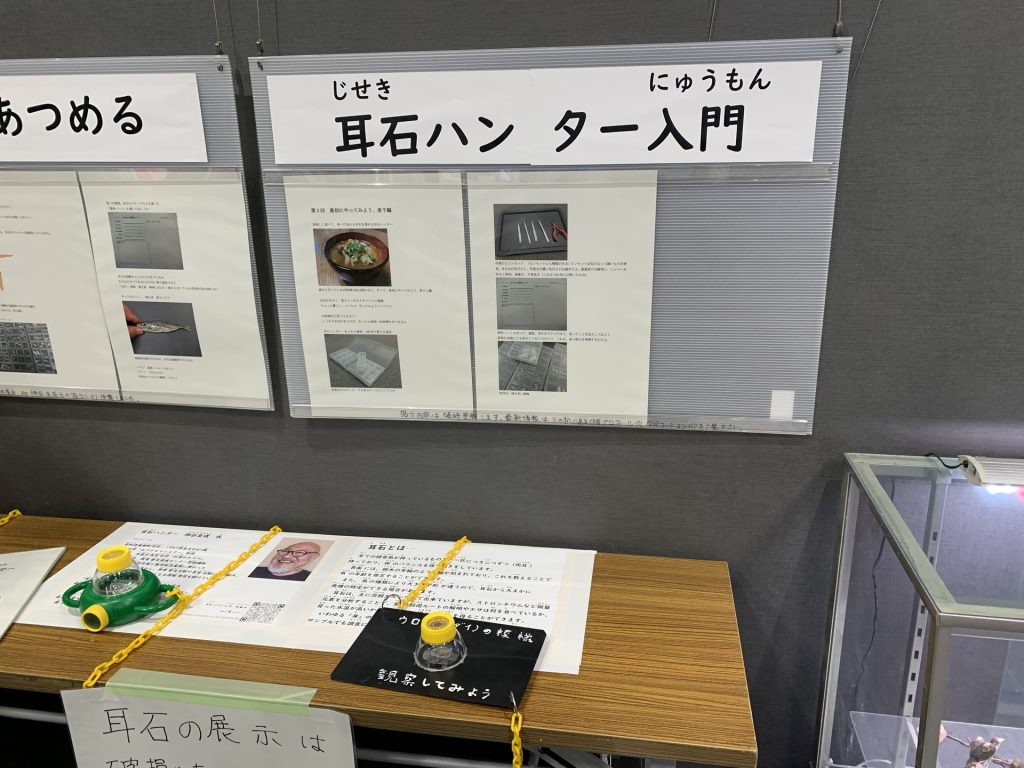

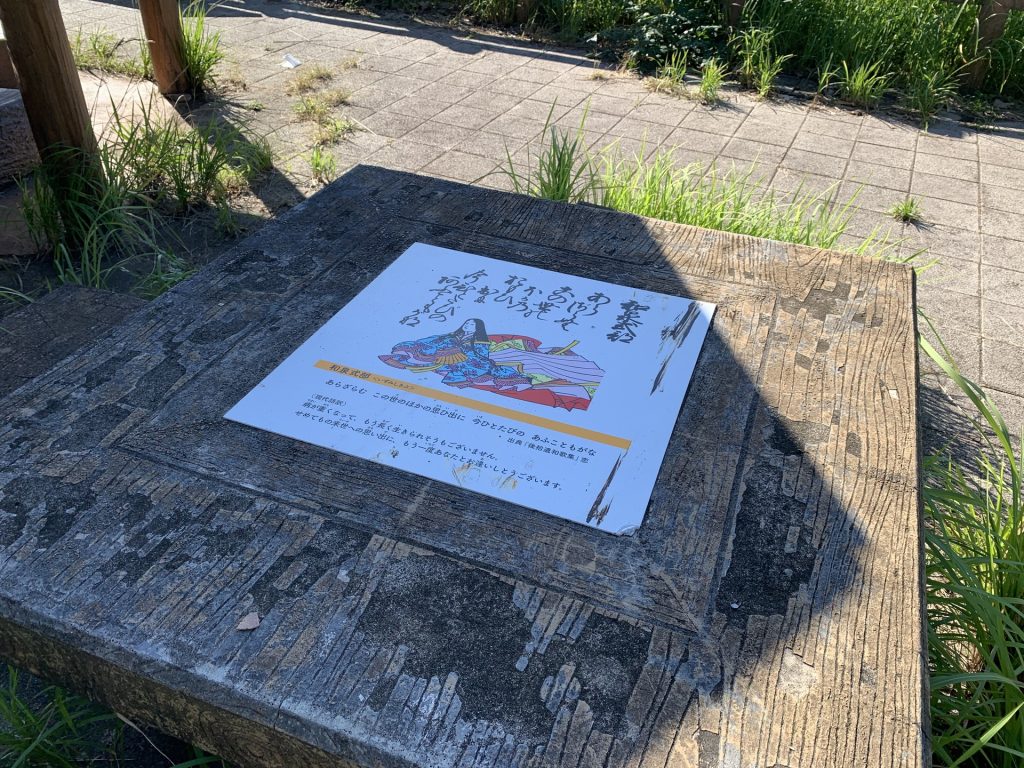

館山夕日桟橋は「渚の駅たてやま」の敷地内にある「渚の博物館」のすぐ裏手に位置しています。そのため、博物館を見学した後に、自然と足が桟橋へと向かいます。博物館では、海の生き物や地元の漁業文化について知ることができます。学びの場と、実際に海を体感できる場所が隣接しているという組み合わせはとても興味深いです。博物館と桟橋の両方をめぐることで、館山の海に対する理解がより深まります。

現在の桟橋のすぐ隣には、かつて使用されていた古い桟橋の構造物が残されています。打ち寄せる波に削られたように、コンクリートの一部は砕け、金属部分は茶色く錆びています。年月の経過を感じさせるその姿は、現在の新しい桟橋との対比を際立たせています。朽ちた構造物を眺めることで、海とともに歩んできた地域の歴史や、施設の移り変わりに思いを馳せることができます。

館山湾に浮かぶ「ちょこっと海散歩」は、館山の海をゆったりと巡る観光遊覧船です。出発地は館山夕日桟橋にあります。観光遊覧船は、沖ノ島方面を目指して約30分のクルーズが運航されています。ペット同伴での乗船も可能で、家族や友人、そして愛犬とのんびりとした海上散歩を楽しむことができます。

チケット売り場は、館山夕日桟橋の入り口付近になります。目印は黄色い小屋です。チケット購入後は、案内に従って船着場へ進み、乗船時刻までに受付を済ませる流れです。

乗船時は、夕陽桟橋の中央からさらに海側へと降りていきます。足元は海面すれすれのデッキで、船へ乗り込むときには軽く緊張感もあります。波の音が間近に聞こえ、非日常の感覚が始まります。小さな船体ですが、しっかりとしたつくりで安定しており、安心して乗り込むことができます。海と自分との距離が一気に縮まる瞬間です。

出航すると、思ったより軽快で、あっという間に桟橋を離れていきます。まるでモーターボートのような加速感で、沖へと向かう様子は見送る側にとっても印象的です。船はすぐに点のように遠くなり、静かに海へ溶け込んでいきます。その姿はどこか爽快で、短時間のクルーズとは思えないほどの開放感が漂っています。船のスピードと、景色の流れに思わず見惚れてしまいます。

館山夕日桟橋を歩いていくと、中程あたりでふと後ろを振り返りたくなります。すると、遠くに小高い山の上に佇む館山城の姿が見えてきます。現在の館山城は模擬天守ですが、その佇まいは往時の城郭を彷彿とさせるものです。当時もきっとこのような姿で、海を見下ろしていたのではないかと想像が広がります。海と山と城が織りなす風景が、館山ならではの時間を作り出しています。

館山夕日桟橋は、海を感じながらまっすぐに歩くことができる場所です。途中で立ち止まって風景を楽しんだり、波音に耳を澄ませたりと、過ごし方は自由です。季節や時間帯によって海の表情が変わるので、訪れるたびに違う印象を受けることができます。特に夕暮れの時間帯は空の色が刻々と変わり、桟橋の名前にもふさわしい美しさを感じることができます。海の静けさを五感で味わえる道です。

機会があれば、再度来てみたいですね。

それでは、また。