大門碑林公園は、山梨県西八代郡市川三郷町市川大門にある公園です。

大門碑林公園は、市川三郷町は、和紙生産が盛んな町であり、書道用紙の生産でも知られています。この地域の特色を反映するように、町内にある大門碑林公園では、中国陝西省の西安碑林や山東省の曲阜碑林から名碑を集め、その歴史的な魅力を紹介しています。これらの碑は、特に書道や拓本の愛好家にとって非常に貴重なものです。

大門碑林公園に到着すると、その瞬間からまるで中国の伝統的な世界に足を踏み入れたかのような特別な雰囲気を感じることができます。入り口からは、典雅な中国風の建築様式や装飾が目に飛び込み、歴史の深さと文化の重みが感じられる空間が広がります。

赤い絨毯のように敷かれた道を進むと、正面には威厳を感じさせる中国の伝統的な建築様式の建物が見えてきます。この瞬間から、中国の文化や歴史に触れる準備が整った気分になります。

左手には四神獣の石像が置かれています。それぞれの神像は、壮大な表情と神秘的なオーラを放っており、見る者を圧倒します。四神は古代中国で方角を守る重要な神獣として信じられていました。

青龍は東を守り、白虎は西を、朱雀は南を、そして玄武は北を守護しています。それぞれがその方位に関連する自然や季節、または星座と結びついていて、神話や風水、占星術においても重要な役割を果たしてきました。

まず最初に目にするのが大門碑林公園の由来を記した碑です。この碑は、公園の起源や目的を記録したものです。

大門碑林公園の縁起を記したこの碑には、当時の市川大門町長の名前が大きく刻まれており、公園の設立に関わる人物としてその功績が記されています。碑文には、公園がどのようにして創設され、どのような意図で名碑が集められたのかが詳細に刻まれています。

公園の入り口には、まるで中華街にあるような建物があります。実は、これは拓本を採るための東屋で、拓本を体験できる場所です。希望すれば、有料で実際に拓本を取る体験ができます。

拓本体験は、書道愛好家にとって大変貴重な機会です。実際に碑文を拓本として採取することができ、その過程で中国の歴史をより深く感じることができます。多くの書道家がこの場所を訪れる理由は、この拓本体験にあります。

大門碑林公園は、書道愛好家にとって特別な場所です。特に拓本を目的に訪れる書道家が多く、碑文から歴史を学ぶとともに、自らの書道技術を向上させるための場となっています。

右側に目を向けると、3つの中国の伝統的な建築様式の建物が立ち並んでいます。その建物の1つ1つの中には、歴史的な碑が展示されています。

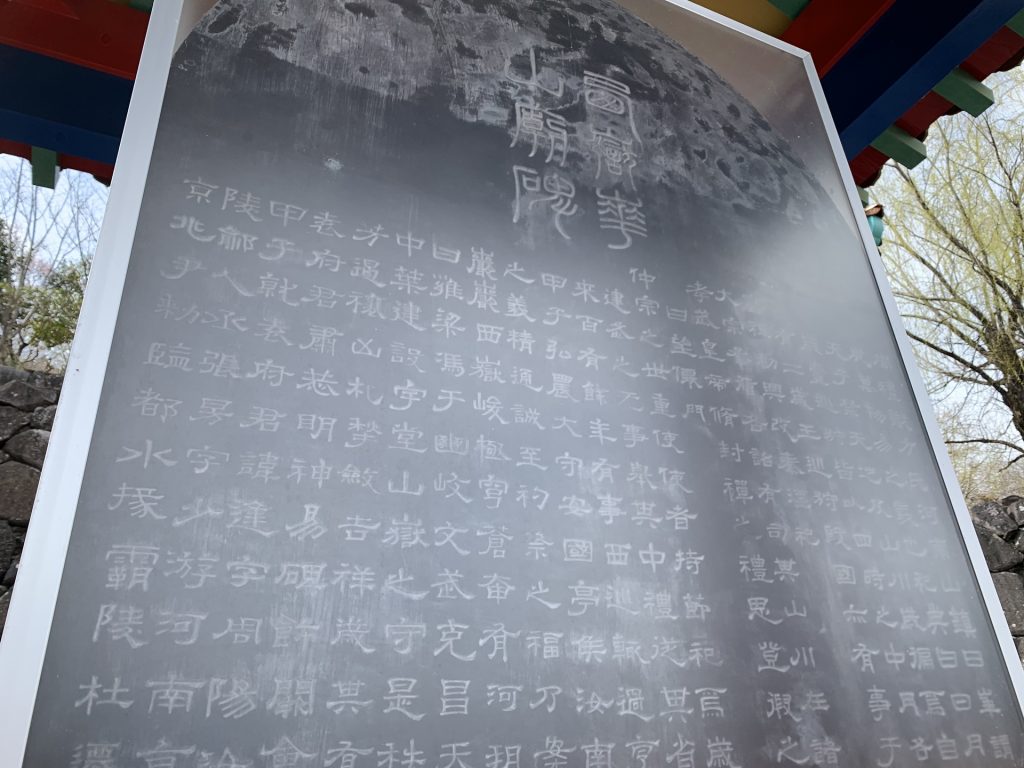

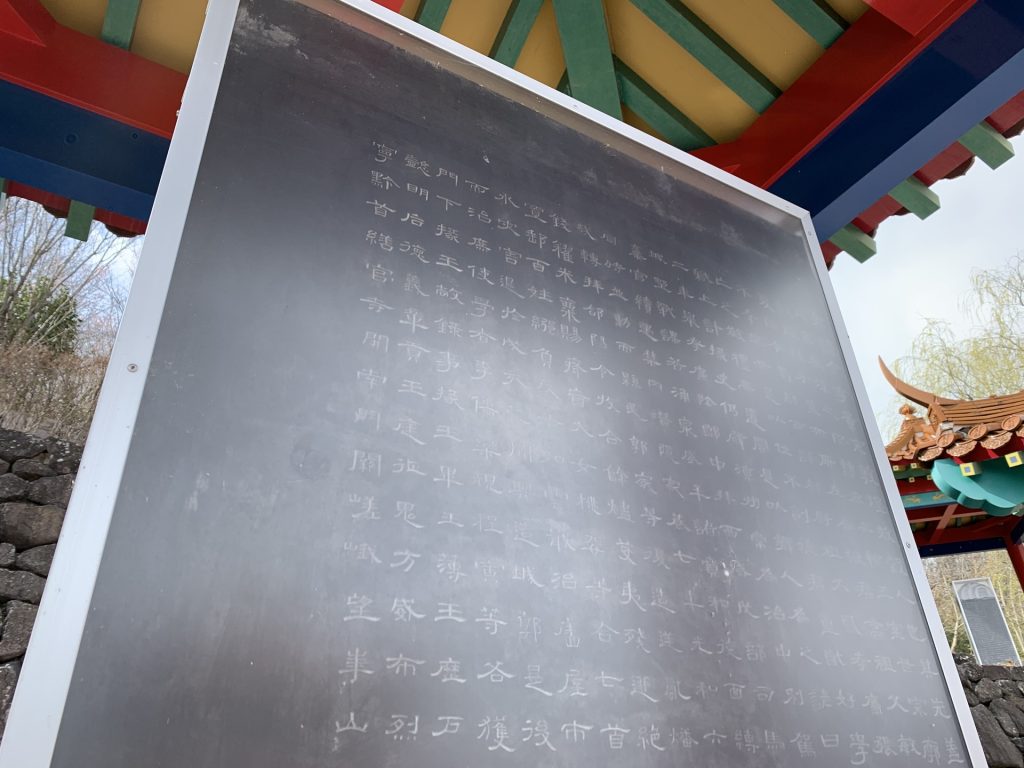

右から [1] 西嶽華山廟碑 [2] 曹全碑 [3] 張遷碑です。3つの重要な碑は、全て中国の歴史を代表するもので、その碑を通して古代中国の書法や文化を学ぶことができます。

西嶽華山廟碑(せいがくかざんびょうひ)は、後漢時代に制作された碑で、隷書の代表作の一つです。この碑は、隷書の特徴である太く均整のとれた線と抑揚の大きな筆遣いが印象的で、書道史において極めて重要な位置を占めています。

この碑文は、当時廃れていた西嶽華山廟を、郡守である袁逢(えんほう)が復興したことを記念して建てられました。碑には、その復興の経緯や意義が詳細に刻まれており、後世の研究においても貴重な資料とされています。原碑は明時代の地震により失われてしまいましたが、幸いにも当時採取された拓本が残されており、その拓本を基にして現代に復元されています。

曹全碑(そうぜんひ)は、後漢時代の官吏・曹全の功績を讃えるために制作されました。この碑は、隷書の中でも特に優れた作品とされ、文字の美しさや独特の書風が際立っています。

碑文には、曹全の人物像や業績が詳細に記されており、当時の政治や社会情勢を知る上でも重要な資料とされています。碑額がないという特徴を持ちながらも、その隷書の文字は女性的な柔らかさと上品さを感じさせ、歴史的にも美術的にも高く評価されています。

張遷碑(ちょうせんひ)は、張遷碑は、後漢時代の官吏・張遷の業績を記したもので、その文字は角ばった点画が特徴的です。この碑は隷書の作品として知られ、特にその文字の特徴的なスタイルが注目されています。

この碑は「曹全碑」とほぼ同時期に制作されました。刻まれた文字は、ほぼ正方形の字形を持ち、点画は角ばった力強い筆致で表現されています。そのため、同時期に作られた「曹全碑」の柔らかさとは対照的で、男性的で重厚な印象を与えます。こうした書風の違いは、隷書の多様性を理解する上で非常に興味深いものです。

大門碑林公園の各碑の前には、音声による説明を行う機械が設置されています。訪問者は、ボタンを押すことで、日本語・英語・中国語の3言語で碑の説明を聞くことができます。このシステムにより、言語の違いに関係なく、より多くの人々が碑に込められた歴史や意味を理解しやすくなっています。

大門碑林公園には、書から拓本を採ることができる特別なコーナーがあります。拓本コーナーは、書道愛好家や書の研究者にとって非常に魅力的な場所となっています。

壁面には、拓本を採るための碑がはめ込まれており、実際に自分の手でその文字を拓き、歴史と文化を肌で感じることができます。拓本の作業は、ただ文字を写すだけでなく、書道の奥深さを体験できる素晴らしい方法です。興味がある方にとって、ここはまさに「書の世界」を深く学ぶ場所となります。

さらに歩みを進めると、九成宮醴泉銘碑(きゅうせいきゅうれいせんめいひ)があります。九成宮醴泉銘碑は、中国唐代の文化と歴史を象徴する重要な碑です。唐の太宗(598年〜649年)は、隋の時代に建てられた宮殿を修復し、「九成宮」と命名しました。その際、地面から清らかな泉が湧き出たとされ、その出来事を記念して建てられたのが九成宮醴泉銘です。楷書の名手、欧陽詢(おうようじゅん、557〜641年)が刻んだこの碑文は、楷書の代表作として知られています。中国書道の中でも最高峰と評価されるその書風は、線の緊張感や均整のとれた美しさが特徴です。この書風は、日本にも伝わり、小中学校の教科書の手本に取り入れられるなど、古来より楷書を学ぶ最高の模範として広く親しまれています。

碑林を鑑賞しながらゆっくりと進んでいくと、道は次第に緩やかな坂道になり、高台へと続いていきます。このあたりまで来ると、視界が広がり、公園全体を見渡すことができるようになります。

高貞碑(こうていひ)は、は、北魏時代(523年)に制作された名碑であり、北魏体の代表作の一つとされています。この碑は、北魏に仕えた高貞(489年~514年)の功績を記念して建立されました。碑文には、高貞の生涯や業績が詳細に記されており、北魏時代の社会や政治情勢を知る上で非常に重要な資料です。特に注目されるのは、文字が持つ独特の書風です。北魏体は、縦画が力強く長いのに対して、横画が短く整然としており、重厚感と繊細さが同居する美しさを持っています。この書風は、後世の書道にも大きな影響を与えました。

この場所まで来ると、視界が一気に広がり、公園の外に広がる街全体を見渡すことができるようになります。高台からの眺めは格別で、眼下には公園を囲む街並みや遠くの山々が広がっています。季節や時間帯によって景色の表情も変わり、朝の澄んだ空気の中で輝く景色や、夕暮れ時のやわらかな光に包まれた風景など、訪れるたびに異なる感動を味わうことができます。

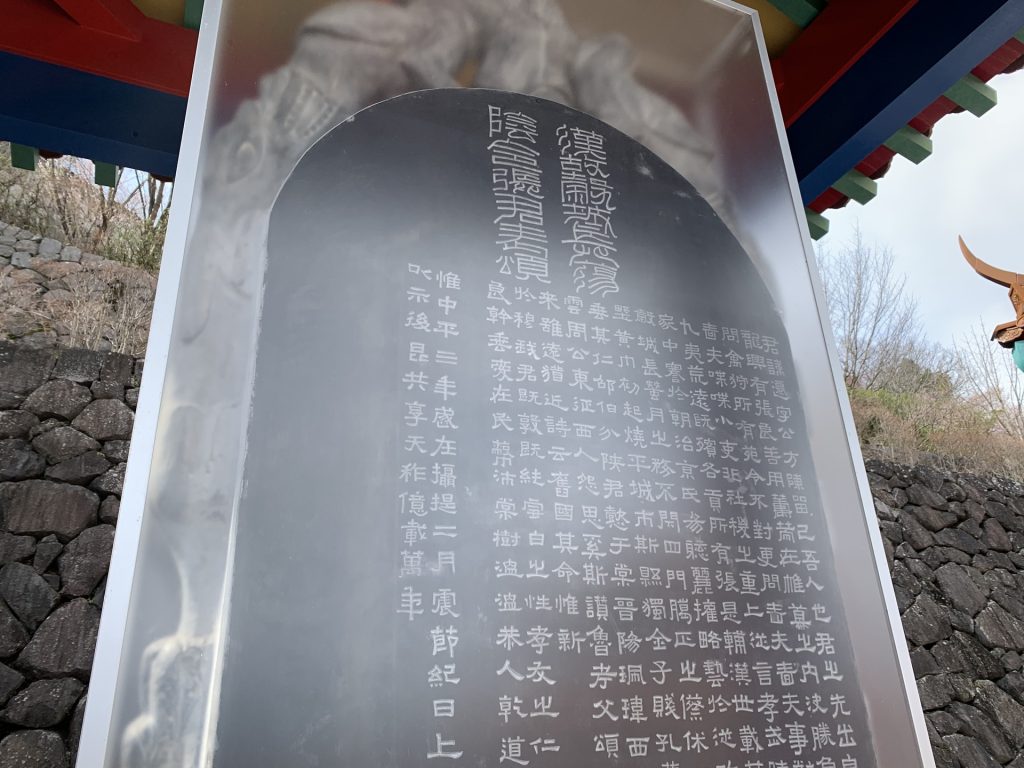

礼器碑(れいきひ)は、後漢時代(156年)に制作された隷書体の碑で、「漢隷第一」と称される隷書の最高傑作の一つです。この碑は「魯相韓勅造孔廟礼器碑(ろしょうかんちょくぞうこうびょうれいきひ)」または「孔廟礼器碑(こうびょうれいきひ)」とも呼ばれています。碑文は、当時の魯の大臣であった韓勅(かんちょく)が、孔子を祀る孔廟や祭祀に用いる器物の修復を行った業績を記したものです。碑額が無いという独特の構造を持つ一方で、裏面や両側面には多くの人名が刻まれており、当時の社会や文化的背景を知る貴重な情報源となっています。この碑の隷書体は、線の太さや字形のバランスが非常に美しく、書道史においても特に高い評価を受けています。そのため、礼器碑は書道を学ぶ上での理想的な模範とされ、古くから多くの書家たちに影響を与えてきました。

大門碑林公園の上の方には、さらに多くの碑が並んでいるエリアがあるので、今から行ってみたいと思います。

それでは、また。