川越大師 喜多院は、埼玉県川越市小仙波町にあるお寺です。

喜多院

喜多院

喜多院は、江戸時代初期に名僧天海大僧正が住職を勤め、江戸城から移築された三代将軍徳川家光・春日局ゆかりの建物をはじめとする、多くの文化財を所蔵するお寺です。

喜多院 慈恵堂

喜多院 慈恵堂

喜多院は、山門・鐘楼門・慈眼堂などが重要文化財に指定されています。駿府で没した徳川家康公の遺骸を日光山へ運ぶ途中に法要を行うため建設された日本三大東照宮の一つ、仙波東照宮が隣接し、江戸時代の香りを色濃く残す徳川家とゆかりの深いお寺です。

喜多院 境内みやげ品店

喜多院 境内みやげ品店

喜多院は、初詣や厄除けなどのご利益があるとされる人気のパワースポットです。境内には、だるまや提灯などの川越土産を販売しているお店があります。境内みやげ品店の裏手には、日本三大羅漢の一つの五百羅漢があります。

喜多院 山門

喜多院 山門

喜多院 山門は、国指定重要文化財です。山門は、4本の柱の上に屋根が乗る四脚門の形式で、屋根は切妻造り、本瓦葺です。現在の山門には扁額がありませんが、以前は後奈良天皇の「星野山」の勅額が掲げられていたといわれています。

喜多院 多宝塔

喜多院 多宝塔

境内に入ると、喜多院 多宝塔があります。喜多院 多宝塔は、県指定有形文化財です。多宝塔は、1639年に、山門と日枝神社の間にあった古墳の上に建立されました。その後、老朽化が進んだため、1910年に慈恵堂と庫裏玄関との渡り廊下中央部分に移築されました。

喜多院 多宝塔

喜多院 多宝塔

その移築に際し、大幅に改造されていため、1973年に現在地に移し、解体修理を実施し復元が行われました。高さ13メートル、方三間の多宝塔で本瓦葺、上層は方形、上層は円形、その上に宝形造りの屋根が乗る多宝塔で、江戸時代初期の特徴が表れています。

喜多院 鐘楼門附銅鐘

喜多院 鐘楼門附銅鐘

喜多院 鐘楼門附銅鐘は、2階建ての階上に梵鐘を吊るすことのできる鐘楼門です。3間、2間、入母屋造りで本瓦葺です。1階には袴腰と呼ばれる囲いが付き、2階の前面には竜、背面には鷹の彫刻があります。1633年に東照宮の門として鐘楼門が建立されたことが「星野山御建立記」の記録にありますが、建立年代ははっきりとしていません。

喜多院 大黒天

喜多院 大黒天

喜多院には、小江戸川越七福神の大黒天が祀られています。大黒天は、古代インドの闇黒の神で、平安以後食を司る台所の神と崇められました。日本の神大国主命を大国と混同させ、命の御神徳を合わせ、糧食財宝が授かる神として信仰を得ました。くろ(黒)くなってまめ(魔滅)に働いて大黒天を拝むと大福利益が得られるとされています。

喜多院 水屋

喜多院 水屋

慈恵堂の前には、水屋があります。水屋は、寺院や神社にある手水舎のことです。参拝前に身を清めるために、手や口を水で洗います。喜多院 水屋には、龍神のオブジェが置かれ、口から水が流れ出ています。龍神は水を司る神様なので、寺社の水屋のモチーフにたびたび用いられます。

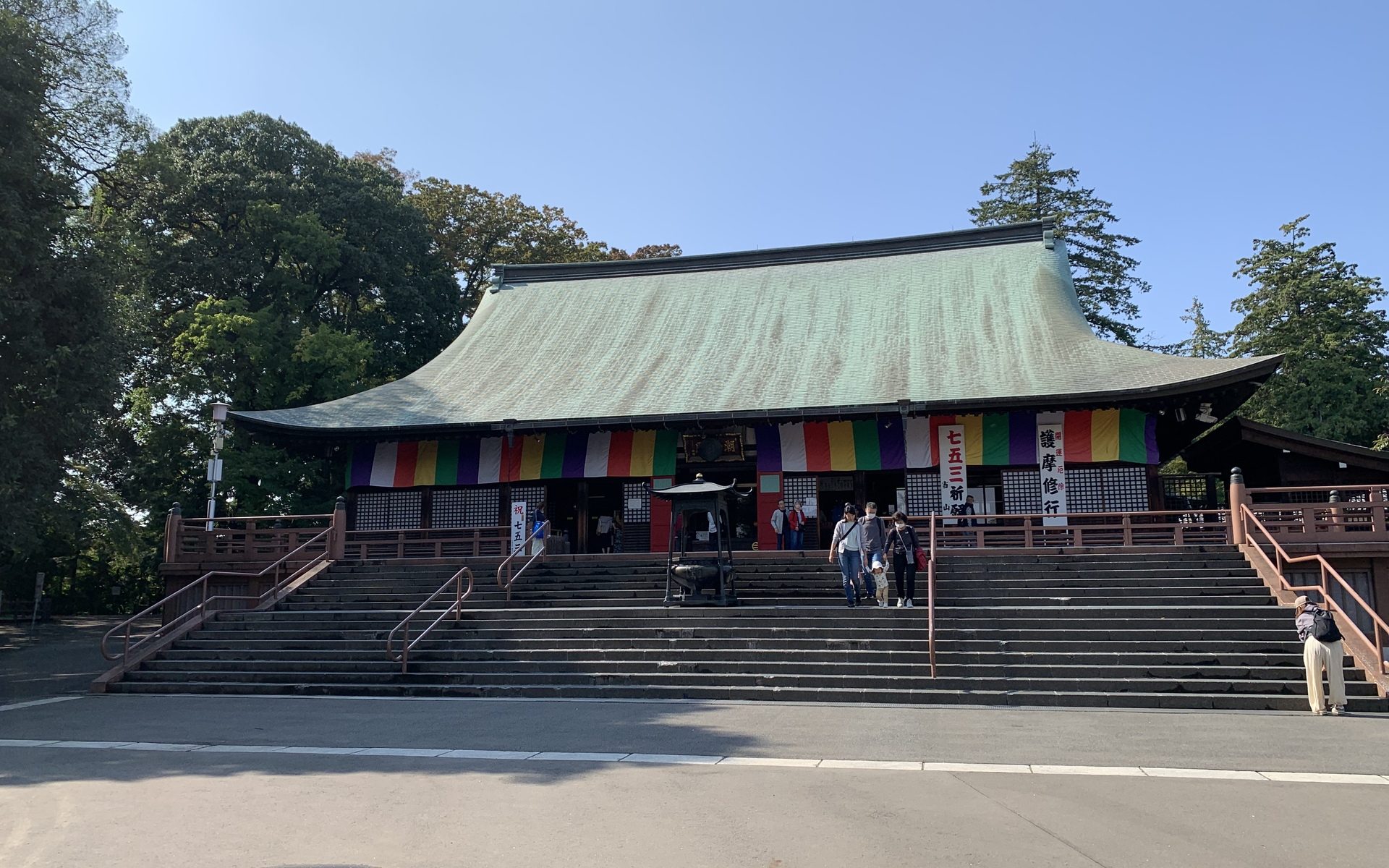

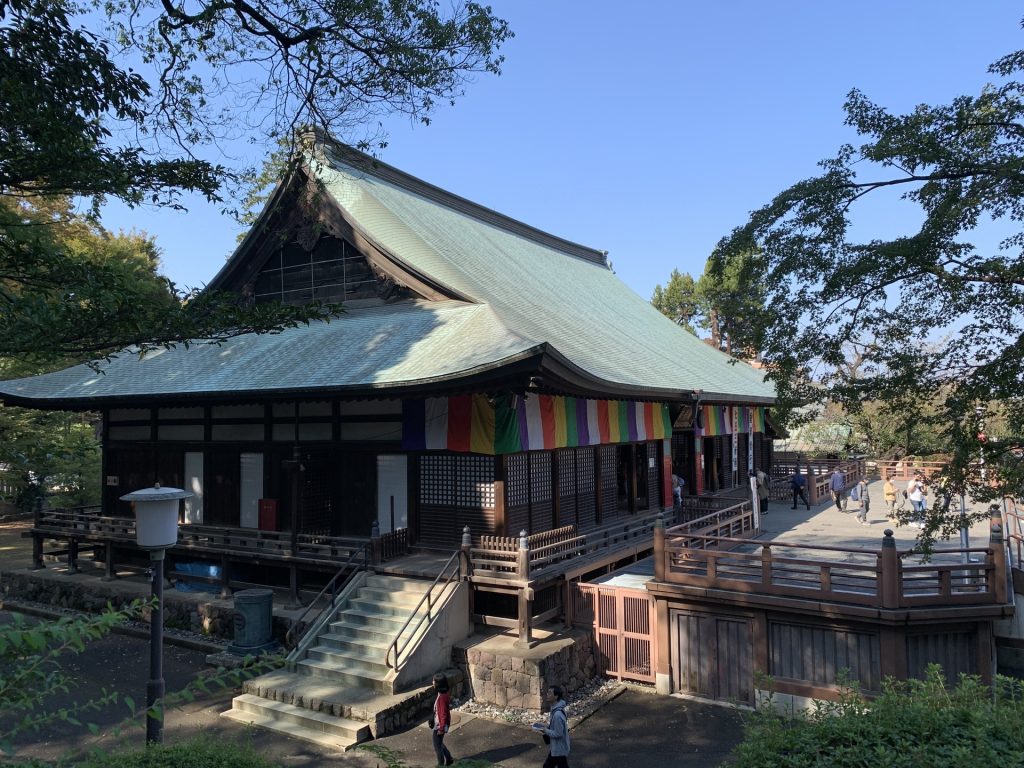

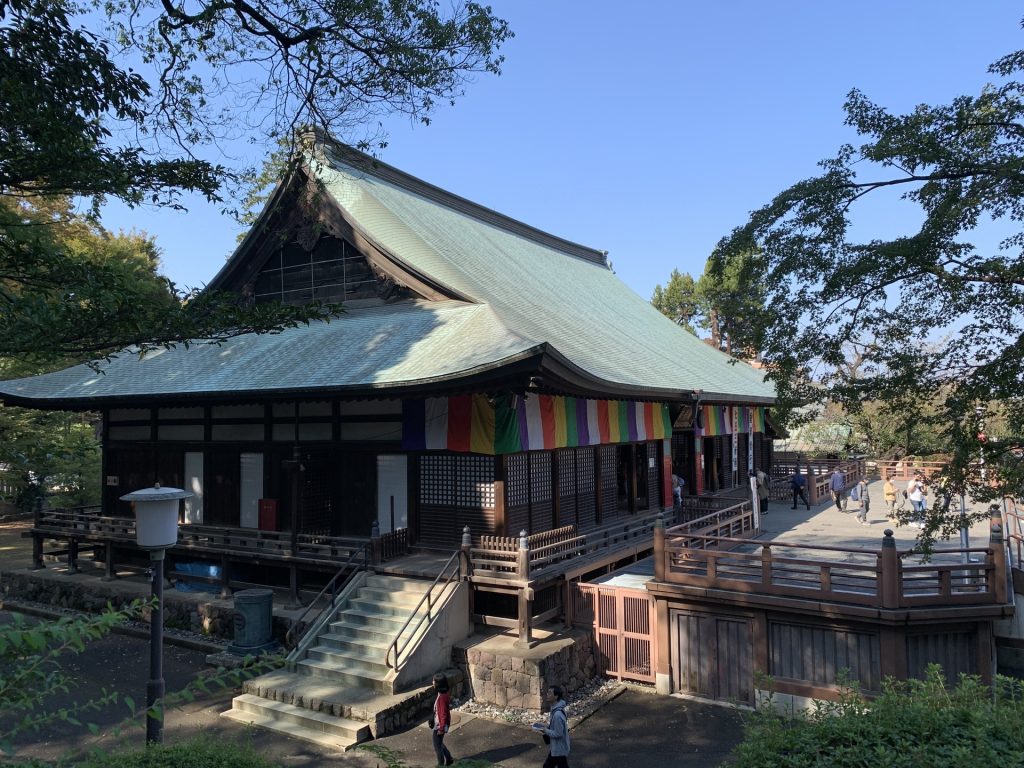

喜多院 慈恵堂

喜多院 慈恵堂

喜多院 慈恵堂は、比叡山延暦寺第18代座主の慈恵大師良源(元三大師)をまつる堂宇です。桁行9間、6間、入母屋造りで銅版葺。慈恵堂は、喜多院の本堂として機能し、中央に慈恵大師、左右に不動明王が祀られ、毎日不動護摩供が厳修されています。

喜多院 慈恵堂

喜多院 慈恵堂

喜多院 慈恵堂は、大師堂や潮音殿とも呼ばれています。広く静かなお堂の中で耳を澄ませると、ザザザー、ザザザーという音が聞こえ、まるで潮の音のようだということで「潮音殿」と名付けられたそうです。この逸話は喜多院七不思議のひとつにもなっています。

喜多院 慈恵堂

喜多院 慈恵堂

白、赤、黄、緑、紫の五色幕が鮮やかな外観が特徴の喜多院 慈恵堂は、喜多院の中心となる建物です。1638年の川越大火で焼失した後、翌年の1639年に再建されました。近世初期の天台宗本堂の遺構として貴重なものになっています。

喜多院

喜多院

喜多院 慈恵堂からは、多宝塔、水屋、焼香台が一直線に並ぶ景色は、訪れる人の心を惹きつける美しい風景を望むことができます。それぞれの建物が持つ歴史と文化が織り成す光景は、まさに圧巻です。

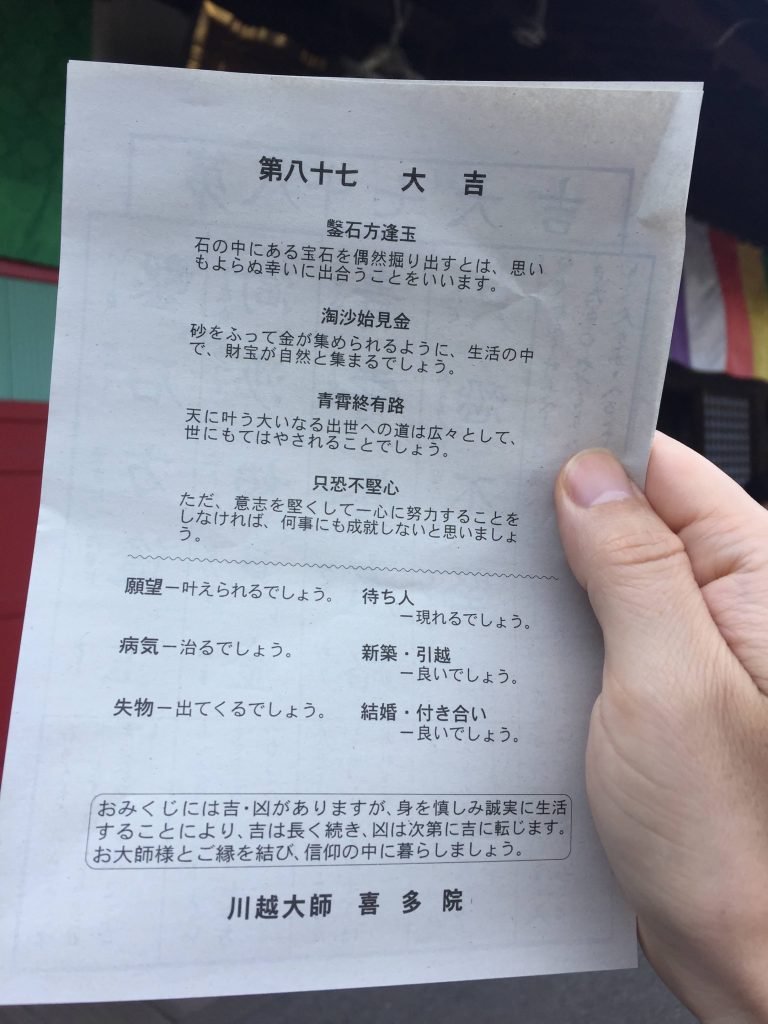

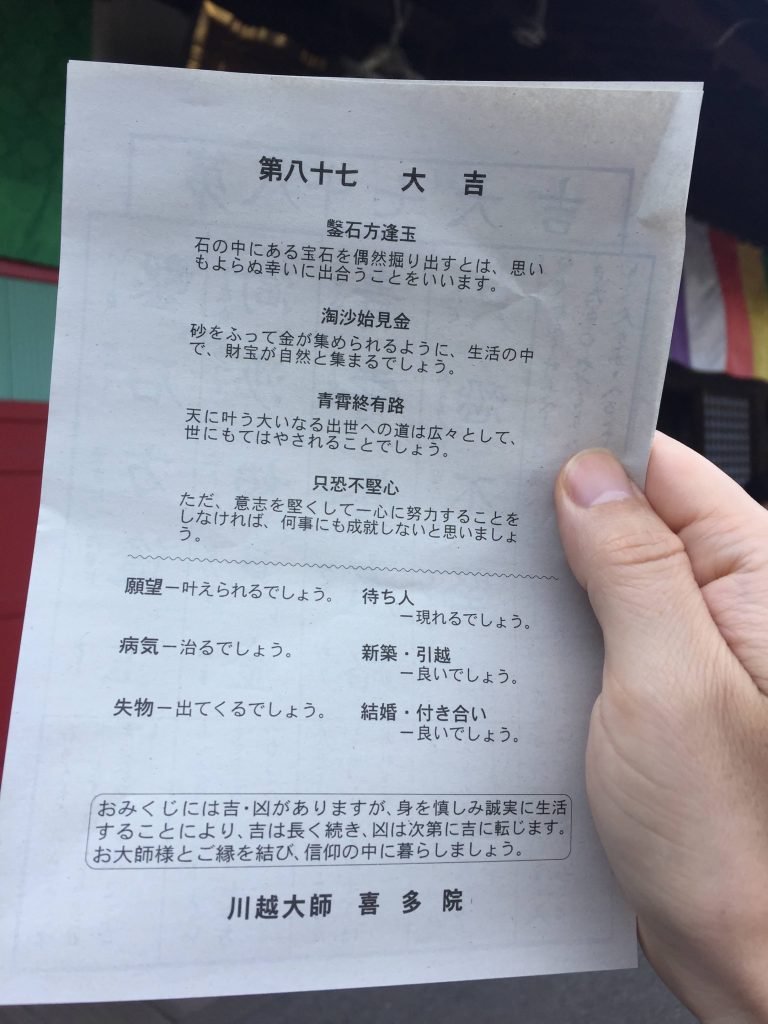

喜多院 (2020/09/21)

喜多院 (2020/09/21)

喜多院では、おみくじを引くことができます。おみくじには吉、中吉、小吉、末吉、凶などの運勢が書かれています。引いたおみくじは「大吉」だったので、運勢絶好調といったところでしょうか。これからしばらくの間、幸運が訪れるようです。

喜多院 苦ぬき地蔵尊

喜多院 苦ぬき地蔵尊

喜多院 苦ぬき地蔵尊は、すべての苦しみを抜き取ってくれるとして多くの方々に親しまれているお地蔵様です。1957年に、信者が堂の改築を記念して奉納しました。

喜多院 苦ぬき地蔵尊 (2020/09/21)

喜多院 苦ぬき地蔵尊 (2020/09/21)

苦ぬき地蔵尊の周りを取り囲む、カラフルで色鮮やかな地蔵旗は、志納料を寺務所で奉納すると、自分の名前や願い事などを書くことができます。

白山権現

白山権現

白山権現は、喜多院の山門手前にたたずむ神社です。喜多院が目の前にあるため、思わず見逃してしまいそうな神社ですが、その歴史はとても古く、喜多院と同じ平安時代の830の創建です。白山権現は、喜多院とは異なる神様を祀りながらも、天台宗の神仏習合と修験道の精神を色濃く反映しています。

喜多院 慈恵堂

喜多院 慈恵堂

喜多院は、歴史、文化、自然を満喫できる日本の心を感じられる場所です。

- 2020/09/21 初版

- 2023/10/28 更新