洲崎神社 随神門は、千葉県館山市洲崎にある門です。

洲崎神社は千葉県館山市に位置し、海を見下ろす高台に鎮座する神社です。境内の入口には神明鳥居が立ち、その奥には随神門が構えられています。門をくぐると石段が続いており、「厄祓坂(やくばらいざか)」と呼ばれています。厄除けの坂として参拝者が一段ずつ上る姿が見られ、神聖な空気を肌で感じることができます。

神明鳥居をくぐり、足元の石段を一歩ずつ踏みしめながら進んでいくと、目の前に突如として随神門が立ち現れます。その門の背後には、角度のある「厄祓坂」がそびえ立ち、まるで石の壁が目の前に迫ってくるかのような印象を受けます。随神門がしっかりと視界に収まることで、坂の高さや急勾配が視覚的に際立ち、進むにつれて心構えが自然と整っていきます。

随神門は鮮やかな朱色で彩られており、海の方向を向いて建てられています。日中も十分に目を引きますが、特に夕暮れ時には、西の海に沈む夕日が門に差し込み、その朱色をさらに際立たせます。この時間帯は風景との一体感が生まれ、ただ通り抜けるだけではもったいない美しさを感じることができます。自然の光が建築を引き立てるひとときです。

随神門とその背後に続く厄祓坂は、洲崎神社の参道風景を象徴する存在です。門の朱色と石段の無骨な質感が対照的でありながら、不思議と調和しています。二つが連なっていることで、ただの通路ではない特別な空間としての印象が強まり、参拝の導入にふさわしい風景をつくりあげています。

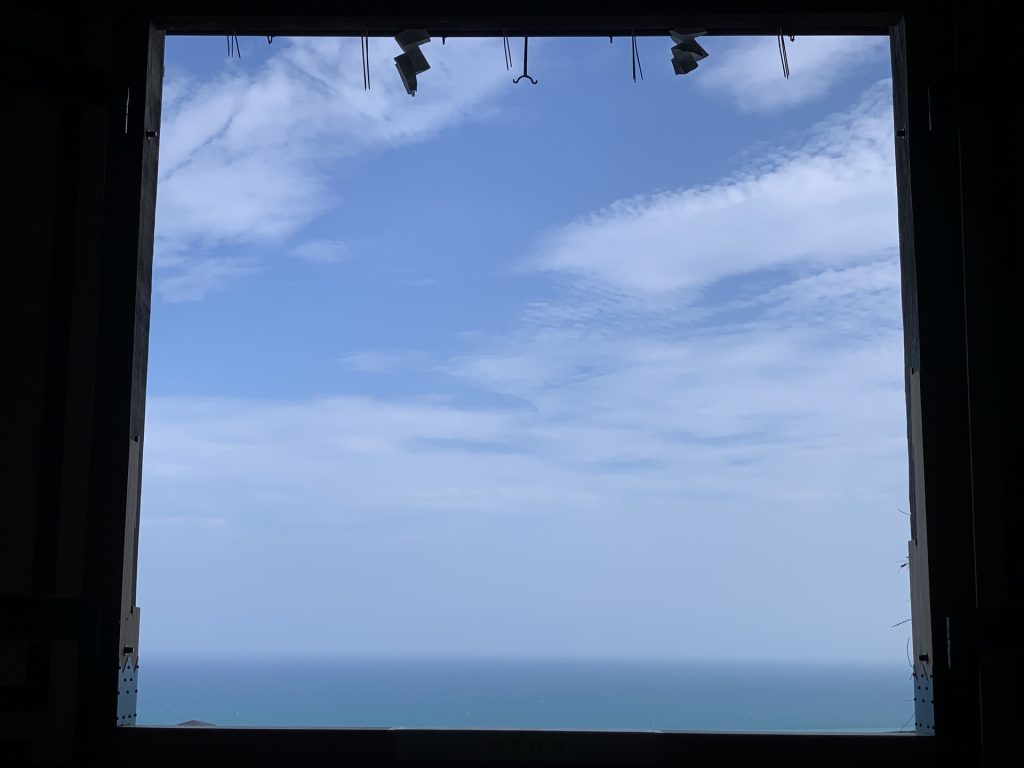

厄祓坂を登り切ると、振り返った視線の先に随神門が眼下に広がります。その奥には神明鳥居が続き、足元には登ってきた石段が連なります。随神門を中心に、鳥居から厄祓坂までが一直線に並ぶこの景色は、洲崎神社の持つ神聖さを構造的に体現しているようにも見えます。

機会があれば、再度来てみたいですね。

それでは、また。