野島埼灯台資料展示室 きらりん館は、千葉県南房総市白浜町白浜にある展示室です。

千葉県南房総市の野島埼灯台に併設された灯台資料展示室「きらりん館」は、灯台にまつわる歴史や構造、航路標識の技術に触れることができる展示室です。展示内容は灯台の仕組みや歴史、地域の自然に関するものが多く、灯台見学をより楽しむことができます。

きらりん館は野島崎灯台の入口に位置しており、展示室としても灯台の受付窓口としても機能しています。ここで参観寄付金を支払えば、きらりん館の展示と灯台内部の両方を見学することができます。

展示室には、灯台の建設技術や海上交通の安全に関わる情報が豊富に並びます。灯台の仕組みだけでなく、気象観測、霧信号、レンズ構造など幅広いテーマを扱っており、ミニライブラリーでは資料も読むことができます。小規模ながら、灯台に関する理解を深めるのに十分な内容が揃っています。

壁一面に設置された横長の年表では、日本の灯台や航路標識の歴史が視覚的に整理されています。幕末の1850年代から始まるこの年表には、各地の灯台の建設年や航路標識技術の進化が記されています。近代日本の海運と密接に結びついた灯台のあゆみを、一目で把握することができます。

展示室中央には、烏帽子島灯台で使用されていた直径1.45メートルのフレネル式レンズが置かれています。まるで巨大なガラス工芸品のようで、特別な照明により内部が幻想的な色で光り輝きます。このレンズは、野島埼灯台の初代レンズと同サイズであり、その歴史的な価値を感じることができます。

神島灯台の展示では、副灯が紹介されています。副灯には直径80センチ、6層のレンズを用い、300万燭光のアーク灯が使われていました。神島灯台自体は1910年に完成しており、伊勢湾の入口で重要な役割を果たしていました。

展示されているレンズの後ろに回ると、大きく拡大されるという体験ができます。パネルにもその効果が紹介されており、訪れた人は実際にその不思議な視覚現象を体験することができます。単に見るだけでなく、実際に「やってみる」ことでレンズの性質を体感できるのが面白いです。

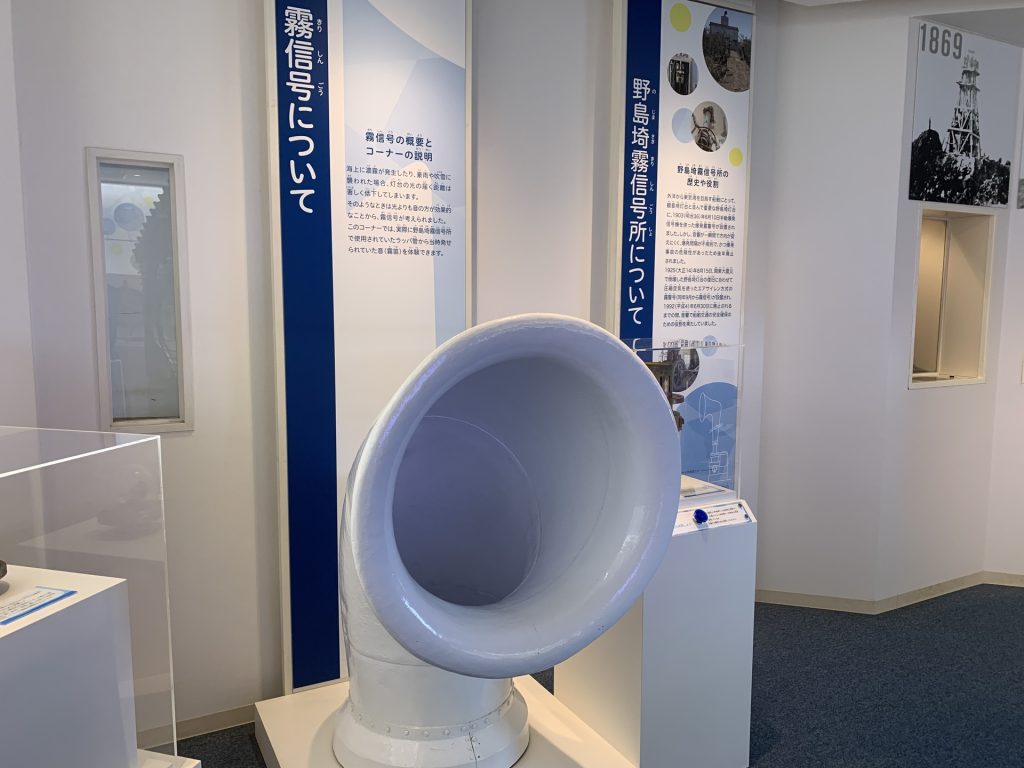

灯台の光が届かなくなるような濃霧、豪雨、吹雪などの気象条件に対応するために用いられるのが霧信号です。このコーナーでは、視覚に頼れない状況下で、音を使って船舶に位置を知らせる仕組みを紹介しています。霧の中でも、音ならば遠くまで伝えることができるという理にかなった仕組みです。

当時実際に使われていた霧笛の音を体験できるこの展示では、大きなラッパ管が置かれ、ボタンを押すと音が鳴ります。その音は大音量で、耳に響く低音が印象的です。視覚が遮られる中で、聴覚に頼って航行するという緊迫感がリアルに伝わってきます。

展示室の一角に設けられた横長の窓からは、太平洋が一望できます。この窓枠自体が額縁のようになっており、見える景色はまるで一幅の風景画のようです。展示と合わせて自然の風景も楽しむことができ、空と海の境目が美しく感じられます。

実験用の風力発電機は、灯台の補助電源として研究・設置されたものです。色使いが印象的で、溶接のあともくっきりと残されています。潮風や強風など過酷な環境に耐えるよう設計されており、灯台の運用を支える技術の一端を垣間見ることができます。展示室内の資料とあわせて見ると、より理解が深まります。

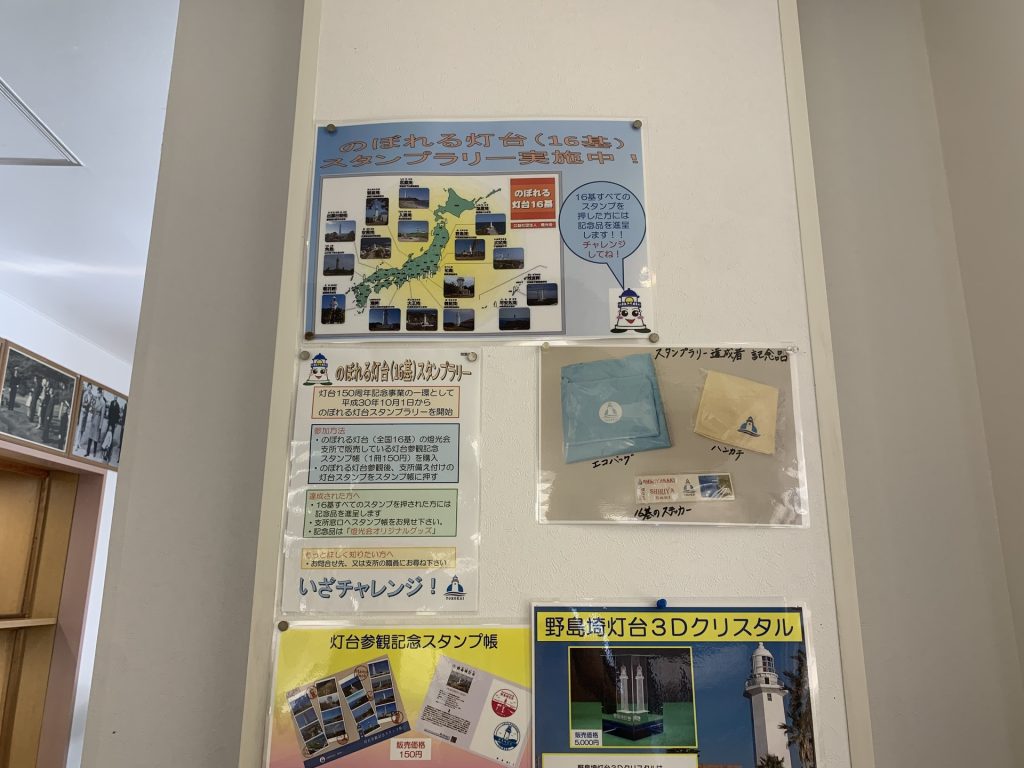

日本には現在、登ることができる灯台が16基あります。そのうちのひとつが、ここ野島埼灯台です。「のぼれる灯台スタンプラリー」にも対応しており、専用のスタンプ台が設置されています。複数の灯台を巡ってスタンプを集めると、記念品がもらえる仕組みになっています。灯台を巡る旅の楽しみがひとつ増える要素です。

「きらりん館」は、野島埼灯台の歴史と技術に触れる貴重な場所です。単なる資料展示にとどまらず、見て触れて感じる体験ができる構成になっており、灯台見学とあわせて訪れると理解が深まります。

機会があれば、再度来てみたいですね。

それでは、また。