大月市 郷土資料館は、山梨県大月市猿橋町猿橋にある資料館です。

大月市 郷土資料館は、発掘調査によって得られた資料を通して、大月市の歴史とそこに生きた人々について学ぶことができる資料館です。

大月市は500万年前は海底の一部だったそうです。館内の中央には、縄文時代の竪穴式住居の模型が置かれていました。近づいてみたところ「この中へ入らないで下さい」と書かれていますね。模型がもう少し大きければ、入ってみたいと考える人はいるかもしれません。

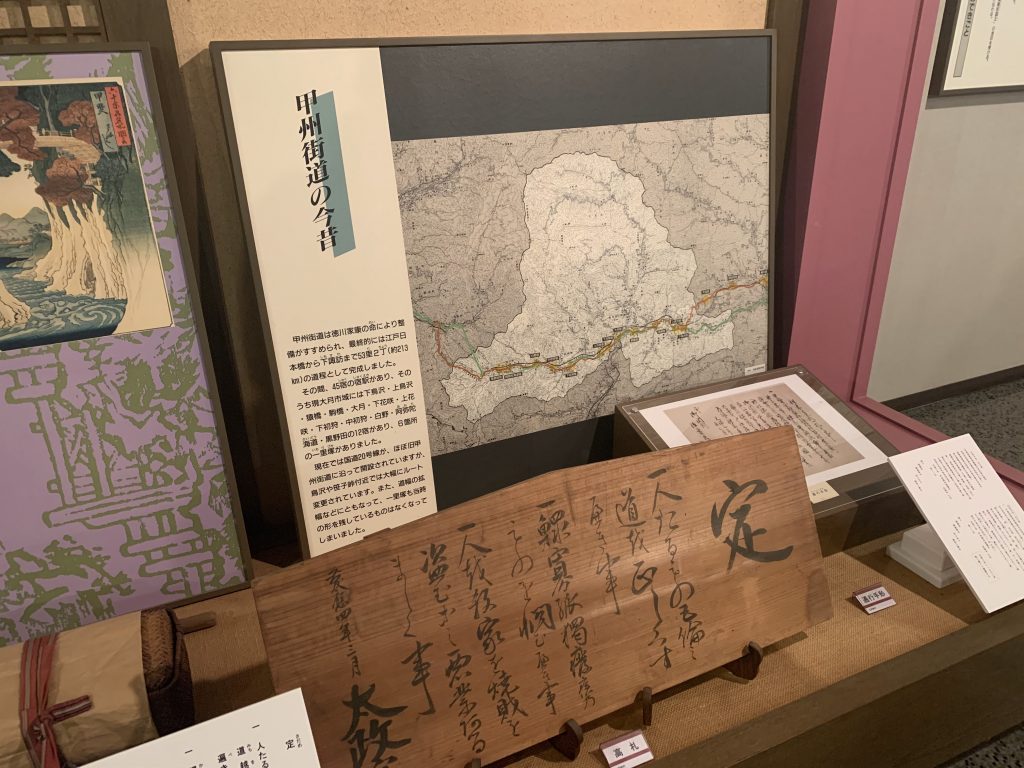

資料館の南には甲州街道が東西に伸びていて、江戸時代の甲州街道には45の宿駅があり、そのうち大月市には12の宿があったそうです。

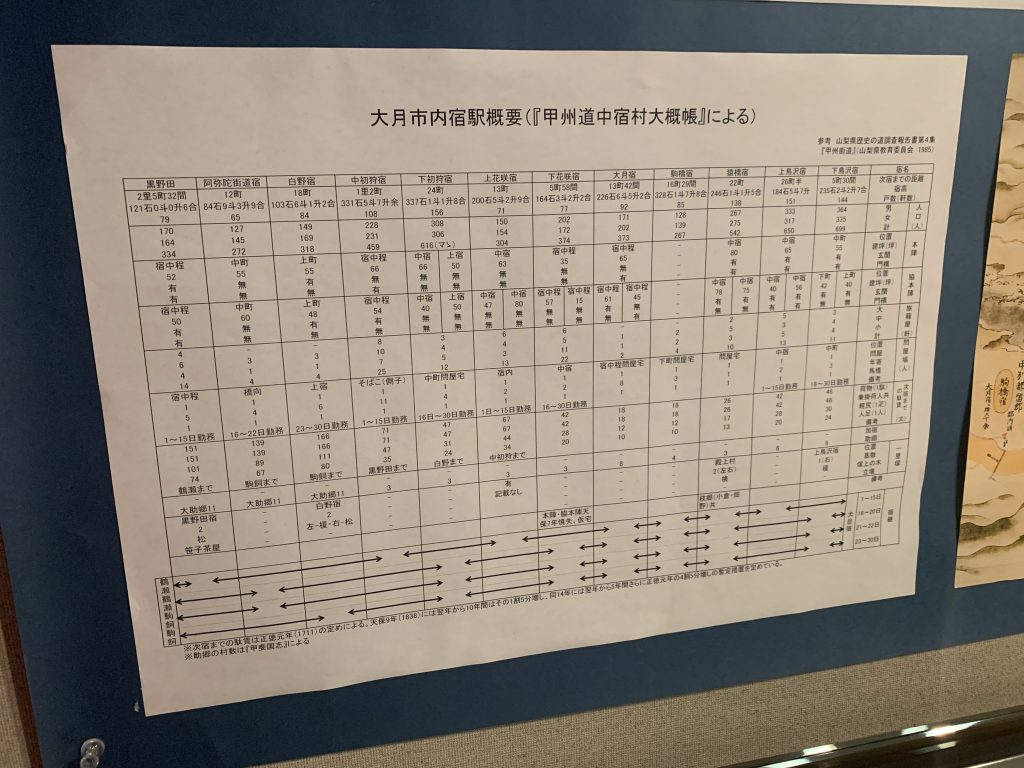

大月市内宿駅概要には荷を運ぶ運賃の「駄賃」が書かれています。現代でいうと、宅急便やタクシーのような輸送に従事する仕事も活発だったようですね。

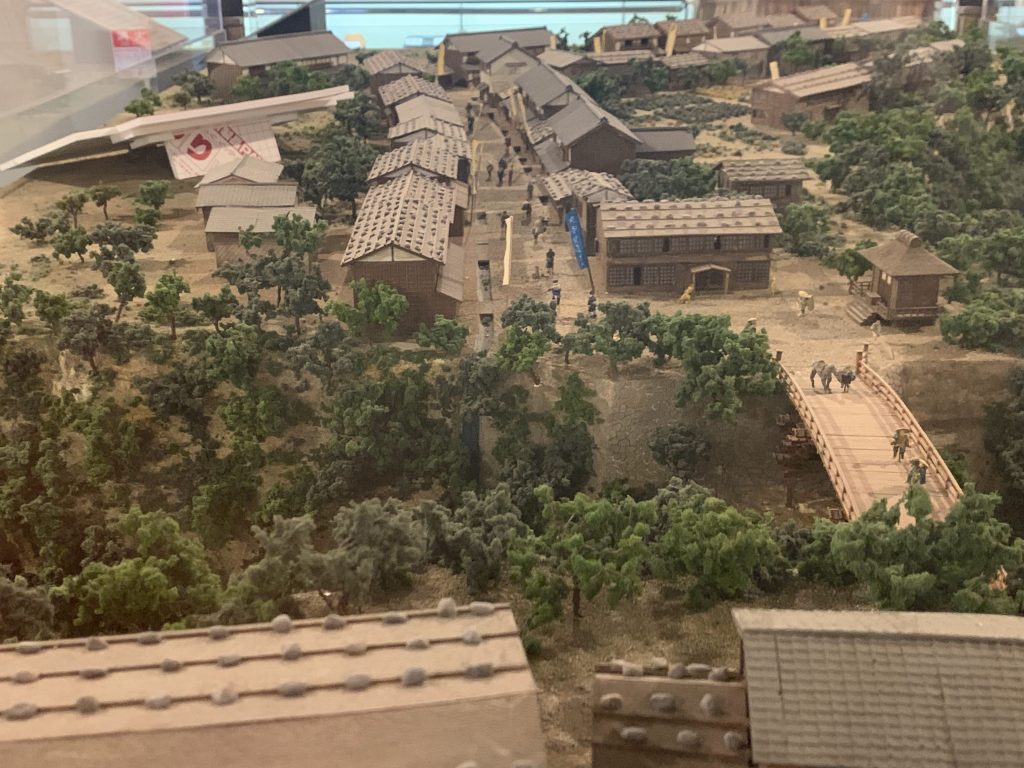

幕末から明治の始めの頃の宿場のジオラマがありました。猿橋宿と桂川の渓谷が再現されています。猿橋宿は江戸日本橋から数えて18番目の宿場町で、桂川の渡し場の宿として発展し、合計で138の宿があったそうです。

角度を変えて見てみると、猿橋も再現されています。

今と昔の対比写真が展示されていました。写真の遠くに映る山の稜線を確認すると、同じ場所から撮影されていることが分かります。昔は舗装されていない道でしたが、今ではアスファルトの舗装路になっている写真が多くありますね。

大月市の歩んだ歴史を学べるビデオコーナーがありました。

各地の資料館には映像を見れるコーナーがしばしばありますが、最近はブラウン管から液晶テレビになっています。しかし資料映像は更新されていないので、若干古さを感じるものの、逆にコレのほうが趣があって良いと感じます。

資料館の玄関前にはタイムカプセルが置かれていました。地元の小学生が30年後の自分に向けて書いた手紙が封印されていて、2030年10月に開封するそうです。楽しみですね。

地形形成から人類の登場、原始古代から近代までの歴史を学ぶことができる大月市 郷土資料館。

機会があれば、再度来てみたいと思います。

それでは、また。