厳島神社 (野島弁財天)は、千葉県南房総市白浜町白浜にある神社です。

千葉県南房総市白浜町の最南端、野島崎に鎮座する厳島神社は、水の神である市杵島姫命を祭神としています。かつては「野島弁財天」と呼ばれ、明治期から終戦まで指定村社の扱いを受けていました。神仏習合の影響から、現在の祭神と旧社名の「辨才天」は同一視され、水の力を司る女神として崇敬を集めています。

神社の入り口には、石柱の社号標が立てられています。淡い灰色の石に刻まれた「厳島神社」の文字は、鮮やかな赤色で塗られており、白浜の明るい空と背景の緑に対して強いコントラストを描き出しています。通りすがりでも、目に留まりやすい存在感があります。

神社へのアクセスは、野島崎灯台へ向かう通路の左にある石段を使います。段差は比較的浅く、歩幅に合わせて登りやすくなっていますが、段数自体は多めです。無理のないペースで登ることで、軽い運動にもなります。

石段を登り切ると、すぐに石でできた鳥居が見えてきます。この鳥居が神域の入口を示しており、そこから参道は一直線に続いています。周囲の木々に囲まれた道は、神聖な雰囲気を漂わせています。

厳島神社の鳥居は、明神鳥居です。笠木の反り返りと、柱の角度が印象的で、石の組み方も丁寧に整えられています。しっかりと組まれた構造からは、長い年月を経ても崩れない安定感を感じることができます。

明神鳥居をくぐると、すぐ先に第二鳥居が現れます。鳥居の向こうには拝殿が姿を見せています。野島崎の自然に包まれた境内は、まるで小さな島の中に神域がそっと溶け込んでいるかのような印象を受けます。静寂の中にある風景です。

参道の正面には拝殿が構えられており、両脇には狛犬が厳しい表情で立っています。注連縄はしっかりと巻かれており、神域への意識を高めてくれます。拝殿の中に手を合わせると、清々しい気持ちになります。

拝殿上部に掲げられた扁額には「厳島神社」の文字がシンプルに刻まれており、無駄な装飾は一切ありません。正面の木戸は格子状になっていて、向こうの気配をうっすらと感じさせる造りになっています。

拝殿の右手には、おみくじの自動販売機が設置されています。歴史ある空間の中に、現代的な機械が配置されている光景は、どこか意外性を感じさせますが、便利さもあり、利用する人も多い印象です。

境内はこぢんまりとした造りで、装飾が少なく非常にシンプルです。空を仰ぐと、青空と木々の葉が織りなす光景が広がり、まるで森の中の小さな公園にいるかのような感覚を覚えます。

拝殿の手前左側には、小さな稲荷社があり、その社と鳥居は塗り直されたばかりのようで、鮮やかな朱色が際立っています。本殿とは対照的な鮮烈な色合いが、境内の印象を引き締めています。

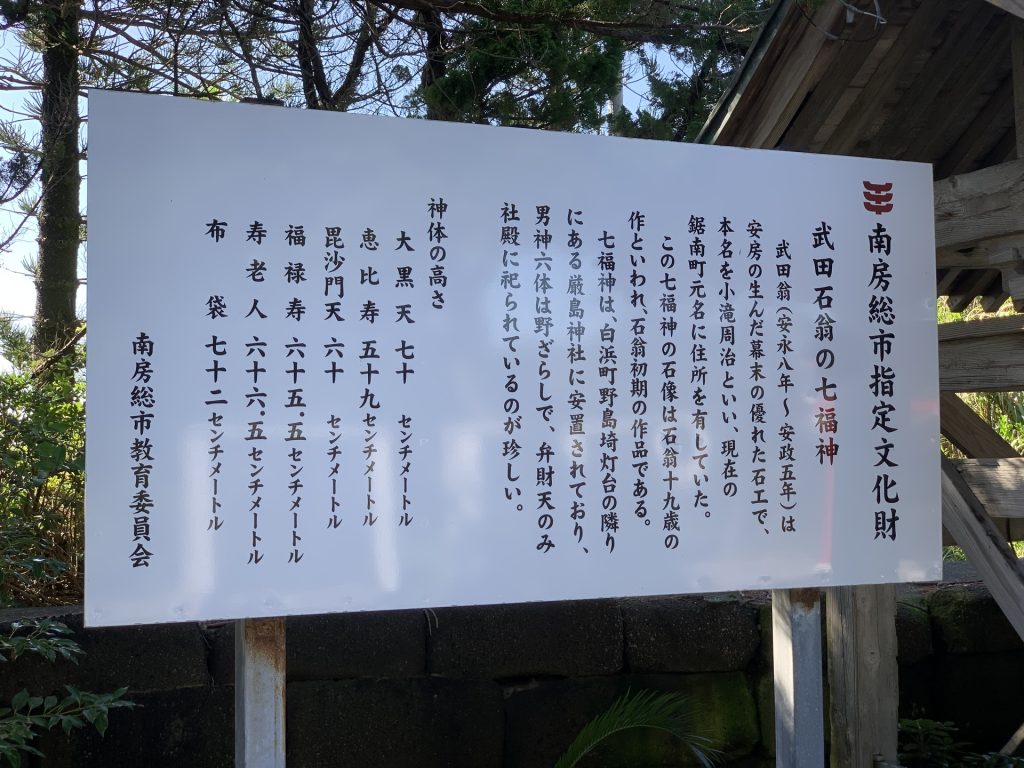

境内の一角には、武田石翁による七福神の石像が並べられています。石翁は江戸末期の石工で、鋸南町元名出身の人物です。これらの像は、当時の技術と信仰が融合した文化財として南房総市に指定されています。

石像の脇には詳細な説明文が設置されており、七福神のうち男神六体が屋外に、弁財天のみが社殿内に祀られている構成が珍しいと書かれています。十九歳の石翁が彫ったとは思えない出来栄えに、時間を忘れて見入ってしまいます。

境内の片隅には、俳聖・松尾芭蕉の句碑が立っています。「あの雲は稲妻を待つたよりかな」という句が刻まれ、自然との対話を感じさせてくれます。房総各地に点在する芭蕉句碑のひとつとして、風流を感じられる一角です。

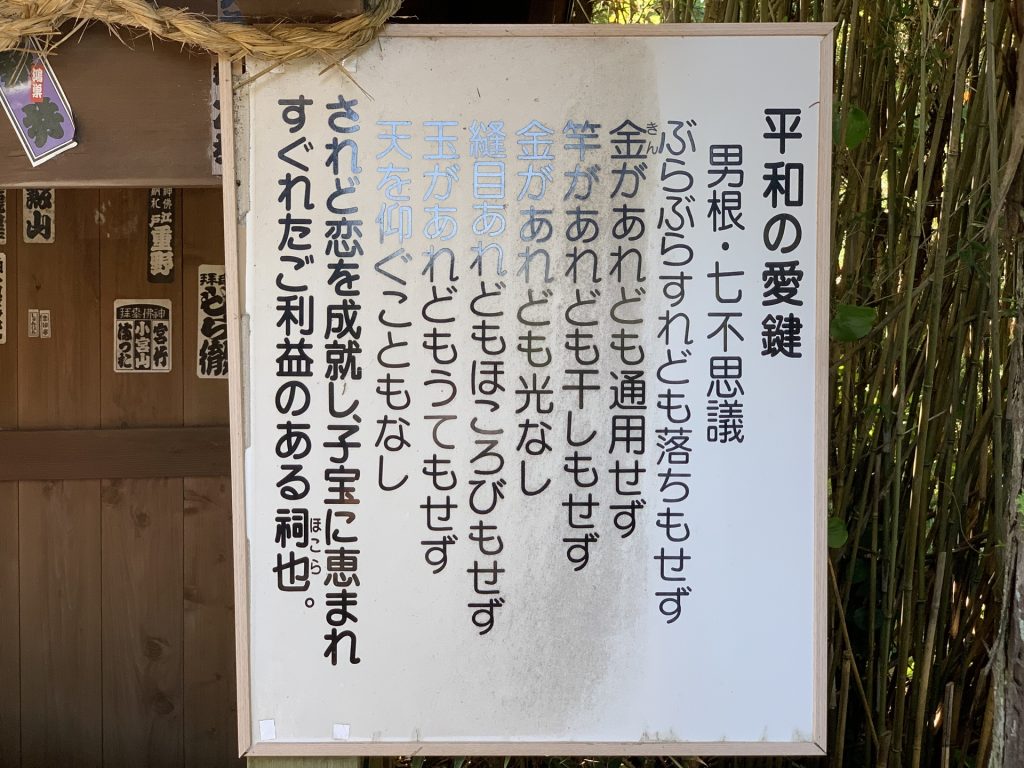

拝殿に向かって右側には、木製の巨大な男性器の彫刻が鎮座しています。見る者を驚かせる迫力があり、強烈な存在感を放っています。祭祀や子宝祈願に関する信仰の一端として設置されているものと思われます。

彫刻のそばには「平和の愛鍵」と題された説明パネルが設置されており、七つの不思議な言い回しが記されています。ユーモラスな言葉遊びの中に、子宝や縁結びへの深い信仰が垣間見えます。

厳島神社の全体像は、灯台からの視点で見ることで、その立地や構成がよりはっきりと分かります。灯台の北側から境内全体を見下ろす形で眺めることができ、地形に抱かれるように鎮座する様子が印象的です。

厳島神社は、水の神を祀る神社としての静けさと、独特な民間信仰を併せ持つ場所でした。野島崎の自然とともに歩むように、神社の風景は今もなお変わらぬ姿を保ち続けています。

機会があれば、再度来てみたいですね。

それでは、また。