野島崎灯台は、千葉県南房総市白浜町白浜にある灯台です。

野島崎灯台は房総半島の最南端に立つ八角形の白い大型灯台です。1869年にフランス人技術者ヴェルニーの設計で初代が完成しましたが、1923年の関東大震災で倒壊し、1925年に再建されました。現在の灯台は鉄筋コンクリート造で、高さは29メートル、基部の外径は6.8メートルあります。白く塗装された八角形の塔に、円形の灯室を備え、内部は螺旋階段で昇降する構造です。

野島埼灯台へは、隣接する駐車場から歩いてアクセスすることができます。灯台へ向かう通路は水色に塗られており、この通路をまっすぐ進んでいくと、灯台の白い塔が目の前に現れます。案内板や表示も整備されていて、初めてでも迷わずたどり着くことができます。

灯台入口付近には、野島埼灯台に関する案内看板が設置されています。そこには、灯台の成り立ちや特徴、見学に関する基本情報がわかりやすく記されています。野島埼灯台は、全国にある「のぼれる灯台」の中でも実際に内部に入って最上部まで登ることができる貴重な灯台です。101段の螺旋階段とハシゴを登ることで、構造や素材を間近に観察することができます。

野島崎灯台は、冬季は閉館時間が早く、16時で受付が終了するため、午後からの訪問を考えている場合には時間に余裕を持って到着するのが安心です。青空と海の景色を満喫するためにも、午前中の訪問がおすすめです。

野島崎灯台は、晴れた日には青空に映える白亜の姿が印象的です。太平洋を背景に堂々と立ち、遠くからでもすぐに見つけることができます。灯台周辺は国定公園に指定されており、開放的な岩場や水平線のパノラマを楽しむことができます。風が強い日もありますが、それもまた海辺らしい雰囲気を感じさせます。

灯台を訪れる際は、まず「きらりん館」で受付を済ませます。ここは資料展示室を兼ねており、灯台の歴史や構造、地域の地理に関する展示を見ることができます。見学は有料ですが、料金も手頃で、パンフレットなども配布されています。中に入る前にここで予備知識を得ることができます。

灯台の入り口付近には、構造や設備に関する情報を記載した看板が設置されています。階段の段数や灯室のレンズの直径、灯塔の高さ、建設年などが詳しく記されています。これを読んでおくことで、登る前からどれほどの構造物なのかを理解することができます。

野島崎灯台は文化庁によって登録有形文化財に指定されています。その証として、灯台のそばには登録を示すプレートが掲げられています。このことからも、歴史的価値の高い建造物であることがうかがえます。長い年月を経て、現在も現役の灯台として活躍しています。

灯台のエントランスは、思いのほか簡素な造りで、非常口のような印象を受ける金属の扉が開かれています。中に入るとすぐに螺旋階段が現れます。入口はやや低い位置にあるため、頭をぶつけないように注意が必要です。重厚な外観に反して、扉は意外と小さめです。

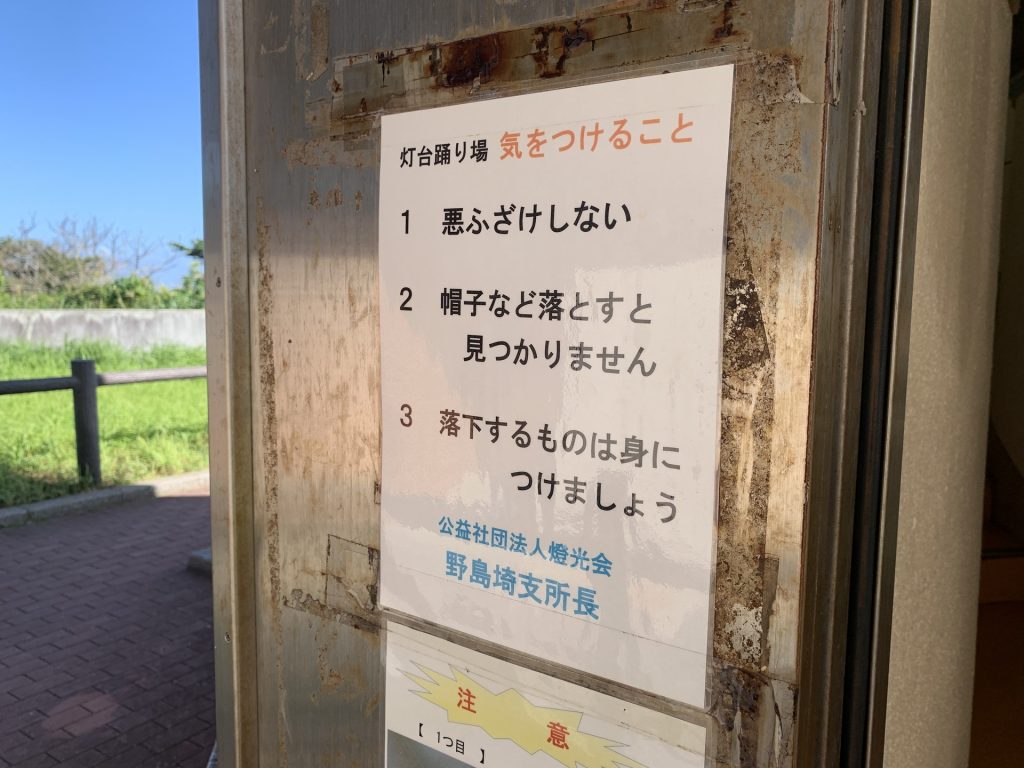

灯台の最上階には展望エリアがあり、そこがいわゆる踊り場にあたります。眼下には太平洋の絶景が広がり、吹き抜ける風が心地よく感じられますが、その風は想像以上に強く、油断すると帽子や小物が飛ばされてしまいます。壁に設置された注意書きには「飛ばすと見つからないことがあります」と記されており、注意喚起がされています。持ち物には十分気をつける必要があります。

灯台の内部は、最上部まで螺旋階段が続きます。ステップはしっかりしており滑りにくい素材が使われていますが、傾斜はやや急で、登るほどに足に負担がかかってきます。途中で戻ることは難しいため、体調に不安がある場合は無理せず控えるのが良いです。

階段の途中には段数が書かれており、自分が今何段目にいるのかを確認することができます。これにより、残りの距離を把握しながら無理なく登ることができます。階段を数える楽しみもあり、子ども連れでも退屈せずに登ることができます。

最上部に到着すると、最後の段数「77」が記された印が目に入ります。螺旋階段の終点はここですが、展望エリアへ進むには、さらに急なステンレス製のハシゴを登る必要があります。手すりをしっかり握って慎重に登る必要があり、特に下りの際には足元に注意が必要です。この先に、太平洋を一望できる開放的な空間が待っています。

77段の階段を登り切った先に現れるのが、さらに上階へと続く金属製のハシゴです。張り紙には「ここから階段が狭くなります。頭上と足元に注意して下さい」「下りが優先」といった注意事項が書かれています。頭をぶつけやすい位置に梁があるため、かがんで進む必要があります。

ハシゴはまっすぐではなく、ややねじれながら上階へと繋がっています。構造上、壁面に沿うように配置されており、登るときには手すりをしっかりと握る必要があります。途中で振り返ると下が見えてしまうため、高所が苦手な人には少し緊張する場面かもしれません。一人ずつ順番に登るような配慮も求められます。

螺旋状に設置された金属製のハシゴを上り切ると、2〜3人程度でいっぱいになるフロアがあります。展望エリアへ続くハシゴは一つだけではなく、さらにもう一つハシゴが続いています。この2つのハシゴは合計で24段あり、最初に登った螺旋階段77段と合わせて、合計101段になります。

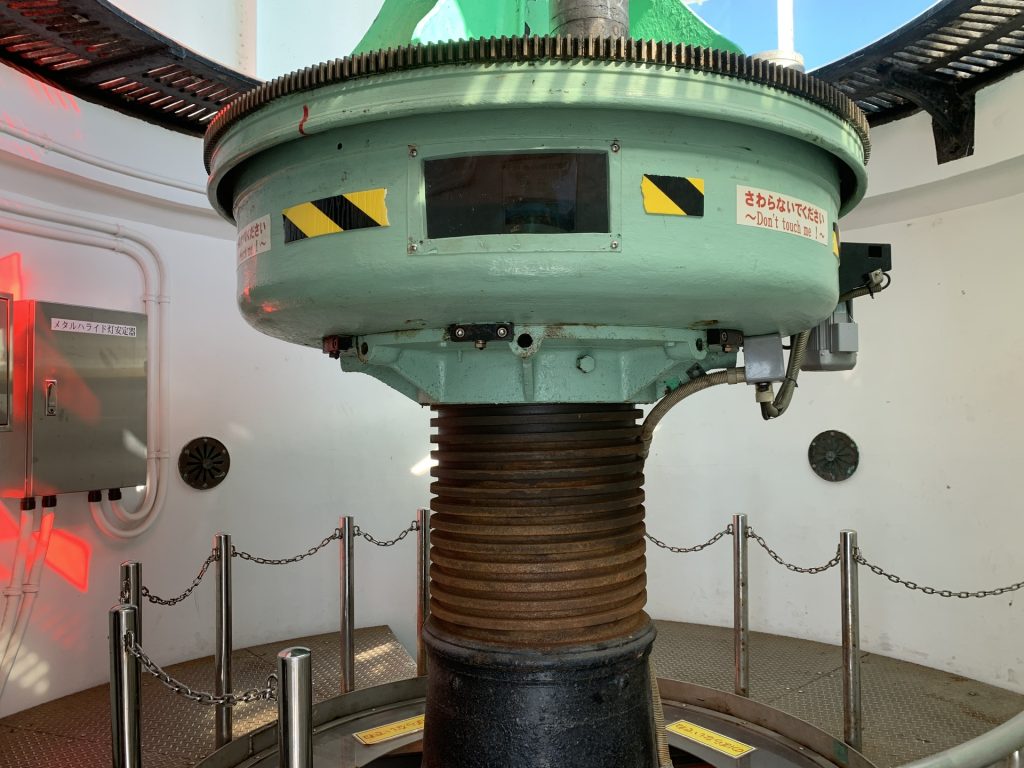

螺旋階段77段と、2本のハシゴ24段をすべて登り切ると、灯台の最上部にたどり着きます。合計101段の先にあるその空間には、円形の床に設置された巨大な装置が静かに構えています。

初代灯台では、フランス製の第一等フレネルレンズと石油灯器による6,500燭光の光が使用されていました。しかし、関東大震災によって折損し、大音響とともに完全に倒壊しました。現在の灯台は再建されたもので、照明も電化され、明るさは730,000カンデラに達しています。光達距離は約31キロメートル、海の安全を今も守り続けています。

灯室のフロアには、配線の集まる電源装置の箱が設置されています。現在はすべて電気で稼働しており、かつてのような石油の匂いはまったくありません。灯火は静かに明るさを保ち、時代の移り変わりを感じさせます。さらに上階にあたる装置部分には、「関係者以外の昇降を禁止」のパネルが掲げられています。ここから先は専門の管理者だけが立ち入ることができます。

最上部の扉から外に出ると、外周の展望エリアに出ることができます。ここはぐるりと一周できる構造になっており、東西南北すべての方向に視界が広がります。風は強いものの、視界を遮るものはなく、まさに開放的な空間です。柵越しに立って周囲を眺めると、灯台の高さを実感できます。天気が良ければ、まさに絶景と呼ぶにふさわしい景色が広がります。

展望エリアからとくに印象的なのは、眼前に広がる太平洋の風景です。視線の先には、どこまでも続く水平線と、果てしない海の青さ。空との境界も溶け合い、見渡す限りの青のグラデーションが広がります。風に吹かれながら眺める海原は、まるで静かに波打つ絵画のようです。刻々と表情を変える水面と空が、時間の流れをゆるやかに感じさせます。

灯台の最上部から足元を見下ろすと、野島崎を中心に広がる南房総国定公園の美しい風景が一望できます。白くごつごつとした岩場まで遊歩道が伸び、そこを歩く人々の姿もはっきりと確認できます。園内にはさまざまな彫刻が点在し、視線をさらに向ければ、広大な太平洋の水平線が見えてきます。

野島埼灯台の展望エリアからは、足元に広がる複雑に入り組んだ海岸線が目を引きます。波が岩に当たり、まるで線を描くように白い波が描かれています。自然が生んだ造形の美しさそのものです。園内には椰子の木が立ち並び、南国のような風景が広がります。灯台からの俯瞰だからこそ、公園全体の広がりと地形の変化をひと目で楽しむことができます。

南側の海の向こう、かすんだ水平線の奥に、大島の影がうっすらと見えます。その姿はぼんやりとして幻想的で、まるで海の上に浮かぶ幻の島のようです。思ったよりも大きく、海の向こう側にも確かな存在感を感じさせます。空気の澄んだ日にはさらに輪郭がはっきりし、遠くの景色も一層鮮明になります。見つけると少し得をした気分になります。

上を見上げると、自分が立っている場所が灯台のまさに先端部であることが分かります。下から見上げると大きく感じられる灯塔の頂上も、今はわずか数メートルあるだけ。ここが野島崎灯台のてっぺんであり、海の守り手としての視点を一瞬だけ共有できるような感覚になります。高さと歴史を、身近に感じる瞬間です。

野島崎灯台は、明治期の近代化とともに誕生し、関東大震災や太平洋戦争を経て現在まで機能を保ち続けています。鉄筋コンクリート造の白亜の八角形灯塔は、美しい外観だけでなく、今も海上交通の要として重要な役割を果たしています。内部の螺旋階段を登り、最上部に到達すると、かつての石油灯器から進化した電気式の巨大レンズ、そして雄大な太平洋の風景が待っています。歴史と景観の両方を一度に味わえる貴重な場所です。

機会があれば、再度来てみたいですね。

それでは、また。