武田八幡宮は、山梨県韮崎市神山町北宮地にある神社です。

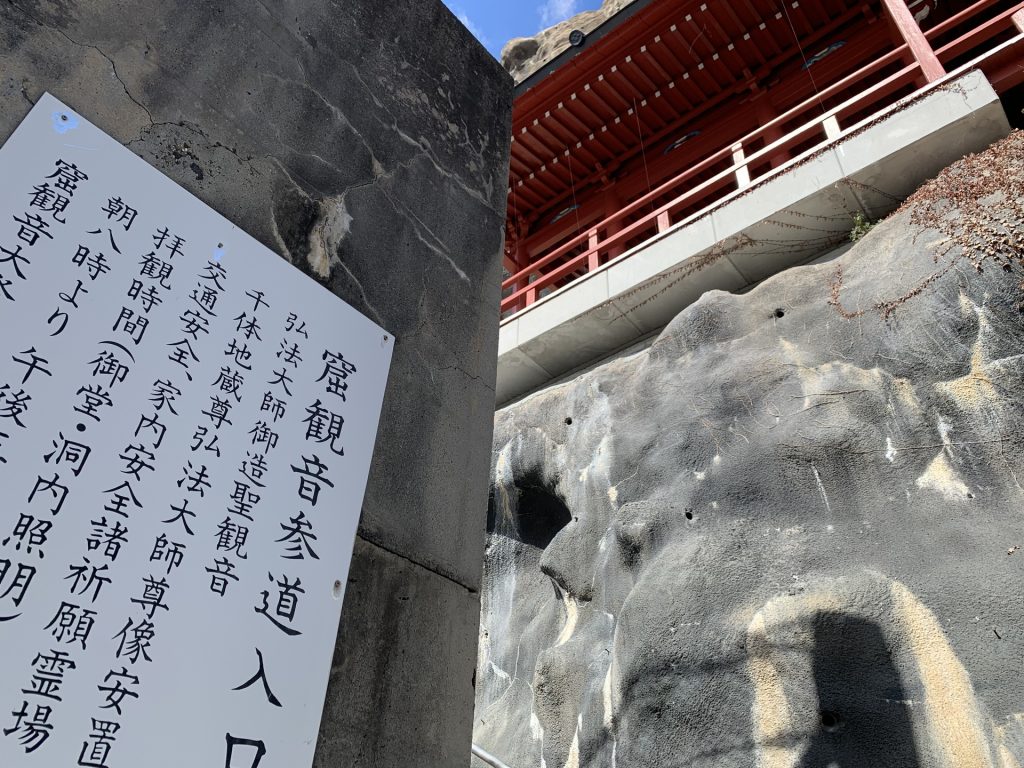

武田八幡宮は、甲斐武田家の氏神として尊崇を集めた神社です。伝説によれば、弘法大師が八幡神の存在を告げられたことから、この地に八幡神が祀られるようになりました。歴史的な背景を持つこの神社は、地域の信仰の中心として大切にされています。

武田八幡宮は、韮崎市の釜無川を見下ろす高台に位置しており、周囲の景色を一望できます。高台からは、遠くに富士山を望むこともでき、自然の美しさを感じながら参拝できます。

ニの鳥居は、武田八幡宮の参道正面に位置します。この鳥居は、明神形式の両部鳥居で、非常に大きな存在感を持っています。高さは7メートル、柱間下は5.2メートル、笠木の長さは9.8メートルとなっており、その大きさに圧倒されます。ニの鳥居の創建時期は不明ですが、扁額の背面には再興の年号が記されています。1701年に再興され、その後、1789年にも再々興が行われたことが記録として残っています。これにより、歴史的に重要な位置を占める鳥居であることがわかります。

神社の入り口には、随神門が建てられています。随神門は、神域への入口としての役割を持ち、神々の守護を象徴しています。随神門を通ることで、神聖な空間に足を踏み入れる感覚を味わうことができます。

随神門は、1841年に再建されました。門の両側には、武官の装束を身にまとった二神が立っています。右側には左大臣、左側には矢大臣が祀られており、参拝者を迎える神々の姿が印象的です。

随神門を抜けると、門の裏には長い石段が続いています。この石段を登ることで、神社の本殿に近づくことができます。ゆっくりとしたペースで登ることが、心を落ち着ける一歩となります。

石段は長いため、無理せずゆっくりと登ることが大切です。途中で休憩しながら、周囲の景色を楽しむことができ、登ること自体が参拝の一部として感じられます。

石段を登りきると、開けたエリアに神楽殿があります。神楽殿では、伝統的な神楽が舞われ、地域の文化を深く感じることができます。神楽は毎年秋の例大祭で奉納され、祭りを盛り上げる重要な役割を果たしています。

神楽殿では、武田八幡宮神楽団が伝統文化を守り継承しています。この神楽は、貴重な文化遺産として地元の人々に愛されています。神楽の舞が祭りを盛り上げ、訪れる人々に神聖な雰囲気を伝えます。

神楽殿の奥にも石段が続いており、さらに上へと進むことができます。石段を登ることで、より神聖な空間へと導かれていく感覚になります。

石段を登りきると、拝殿があります。拝殿では、参拝者が神々に祈りを捧げ、心の安寧を求める場所です。武田八幡宮の拝殿は、シンプルでありながら、歴史の重みを感じさせる場所です。

拝殿は、御神体に対して祭祀を行い、参拝者が拝礼をする場所です。参拝の方法には、自由に行うものと、拝殿に昇って御祈願をするものがあります。どちらも、心を込めて祈ることができる大切な場所です。

武田八幡宮の本殿は、武田信義公から400年後の1541年に、武田信虎公・信玄公によって再建されたものです。本殿の建築様式は三間社流造檜皮葺で、武田氏の強大さを象徴しています。武田八幡宮の本殿の隣には、摂社の若宮八幡宮もあります。

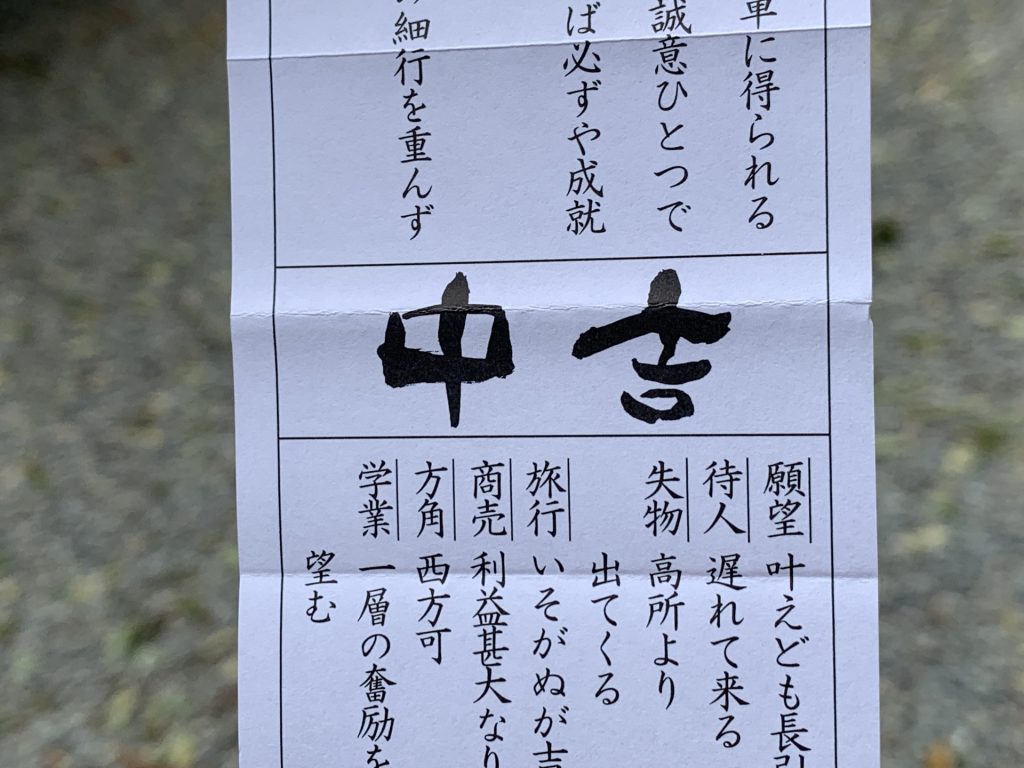

武田八幡宮の社務所では、御朱印を受けることができます。御朱印は、参拝の記念として多くの人が受けるものです。また、おみくじも用意されており、運勢を占うことができます。参拝の際には、御朱印をいただいたり、おみくじを引いたりすることで、より一層神社の雰囲気を楽しむことができます。

おみくじを引いたところ、中吉でした。内容を見てみると、商売に関しては「利益甚大」とあり、事業や取引には良い兆しがあるようです。また、失くしたものは「高いところから出てくる」とのこと。思い当たるものがあれば、高い場所を探してみると良いかもしれません。おみくじの言葉を心に留めながら、前向きに過ごしていきたいですね。

武田八幡宮は、歴史的な背景と深い信仰が息づく場所です。自然の美しさ、伝統的な神楽、そして壮大な本殿など、訪れるたびに新たな発見があります。どの世代の人々にも、深い感動を与える神社です。

機会があれば、再度来てみたいですね。

それでは、また。