東京都渋谷区笹塚にある海鮮丼専門店です。

京王線笹塚駅から徒歩約6分、「北海道ソウルフード」では、東京にいながら本格的な北海道グルメを楽しむことができます。店名通り、北海道産の食材にこだわった料理が揃っており、道民の味を気軽に堪能することができます。店内には北海道のご当地品も販売されていて、食事のついでに買い物もできるのが魅力です。

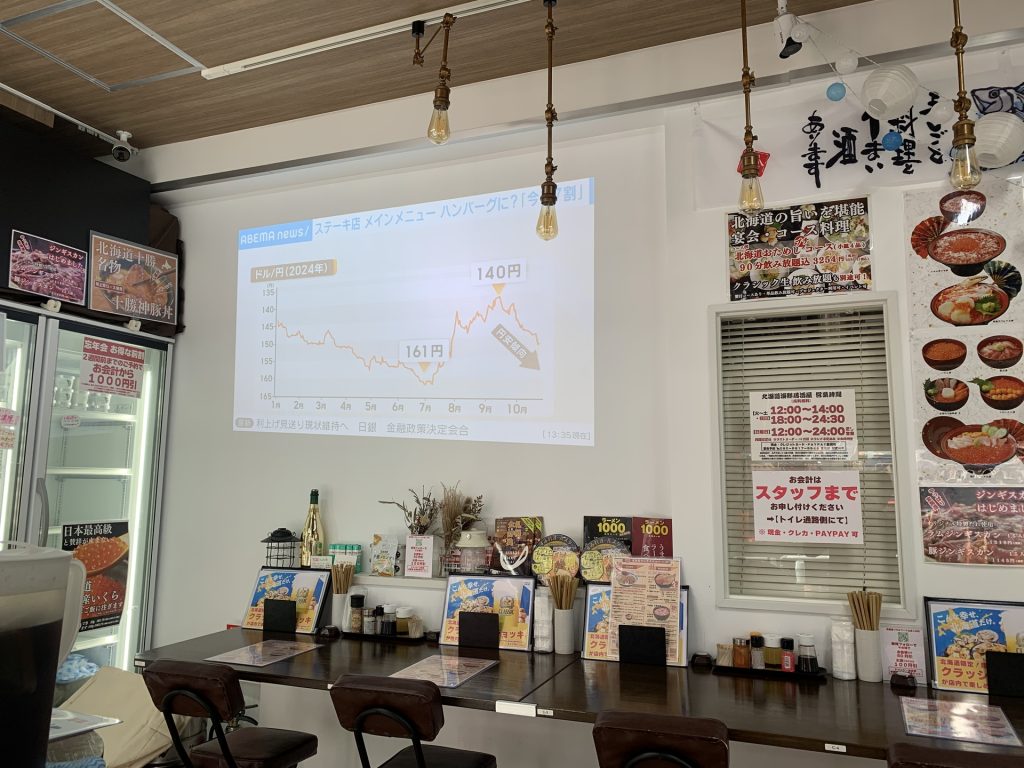

お店に入ると、まず目に飛び込んでくるのは白い提灯と、北海道を感じさせる壁一面の賑やかなパネル群です。ちょっとした旅行気分を味わうことができます。テーブル席も用意されており、グループでの利用にも対応しています。

店内はややコンパクトで、カウンター席も数席設けられていました。一人でも気軽に入れるアットホームな空間です。厨房の様子も感じられる距離感で、海鮮居酒屋のような雰囲気が漂っています。店員さんとのやり取りもしやすく、落ち着いて料理を楽しむことができます。

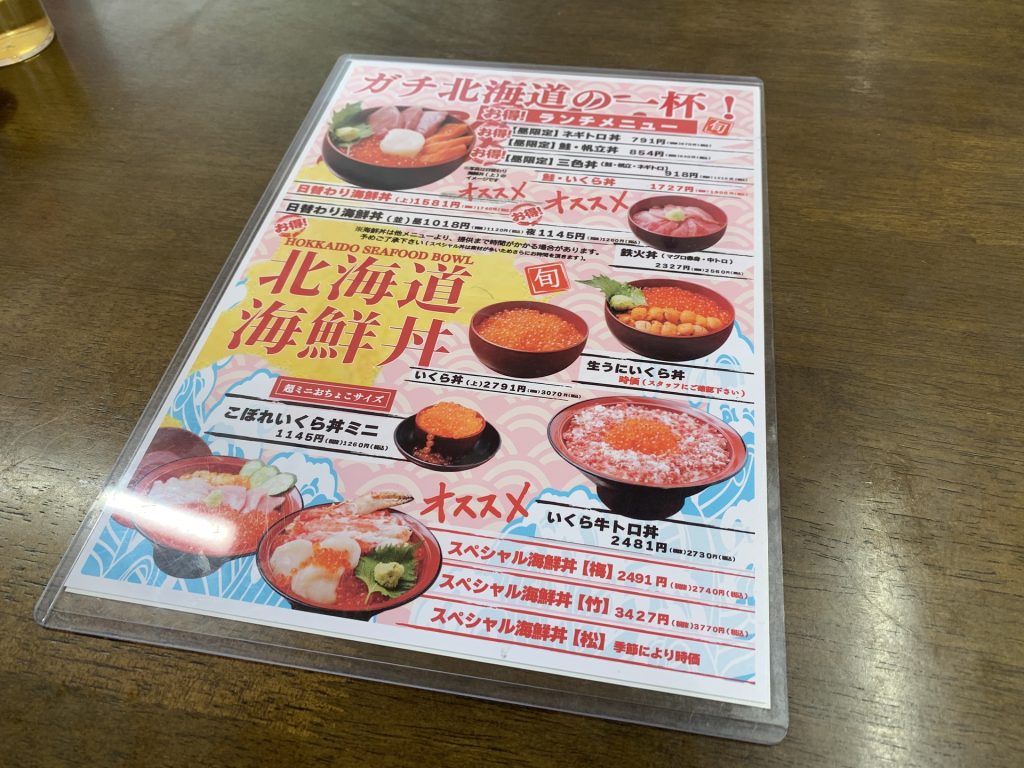

各席の卓上にはメニューが置かれており、「北海道」の文字がずらりと並んでいます。いくら丼、鉄火丼、いくら牛とろ丼など、どれを選んでも満足度が高そうです。季節限定や日替わりメニューもあるようで、訪れるたびに違う味に出会うことができます。北海道の恵みが詰まった丼物が目を引きます。

今回は日替わり海鮮丼を注文しました。マグロ・ネギトロ・ホタテ・サーモンと豪華な内容で、丼の中は海の幸でぎっしりです。ごはんもたっぷり盛られており、満腹感を得ることができます。さらにお吸い物が付いてくるのも嬉しいポイントです。どれも鮮度が高く、一口ごとに満足感があります。

特に印象的だったのは、分厚く切られた中トロとサーモンのとろけるような食感です。ネギトロは濃厚で旨味が凝縮されており、ホタテは生臭さがまったく無く、新鮮そのものでした。ホタテが2つ入っているのもポイントが高く、どの具材も抜かりありません。

北海道に行かなくても、ここ笹塚で本格的な北海道グルメを味わうことができます。鮮度の高い海鮮と丁寧な調理により、一品一品の完成度が高いと感じました。賑やかで居心地の良い店内と、気さくな雰囲気も好印象です。

機会があれば、再度来てみたいですね。

それでは、また。