芝大神宮は、東京都港区芝大門にある神社です。

芝大神宮は、東京都港区にある歴史ある神社です。平安時代の1005年に創建され、「関東のお伊勢さん」と呼ばれることもあります。主祭神は伊勢神宮と同じ天照大御神と豊受大神の二柱です。毎年9月に行われる「芝神明だらだら祭り」は11日間続き、生姜市や甘酒茶屋でも知られています。授与品として有名な「千木筥(ちぎばこ)」は、東京の郷土玩具としても広く知られています。

浜松町駅や大門駅から少し歩くと、都会のビル群の中に芝大神宮の参道が現れます。大通りから路地へと入ると、そこにあるのは静かな道。ビルに囲まれた中をまっすぐ延びる参道は、不思議な非日常を感じさせます。周囲の喧騒が一歩で変わるこの道は、平日でも落ち着いた空気が流れていて、時間の流れが緩やかに感じられます。

参道を進むと、都会のビルに挟まれるようにして大きな鳥居が現れます。その鳥居をくぐると視界が一気に開け、空が広く感じられます。周囲の建物に囲まれているにもかかわらず、神域としての空間がしっかりと保たれているのが印象的です。社殿も現代的な建築に見えつつ、伝統を感じさせる造りとなっていて、都市と神社の共存を体現しています。

芝大神宮の入口には立派な石の鳥居が建っています。高さも幅も十分にあり、周囲のビルと比べてもその存在感は劣りません。この石鳥居は、境内へと導く門としての役割だけでなく、精神的な結界のような機能も果たしているように思えます。無意識に背筋が伸びるような、そんな気持ちになります。

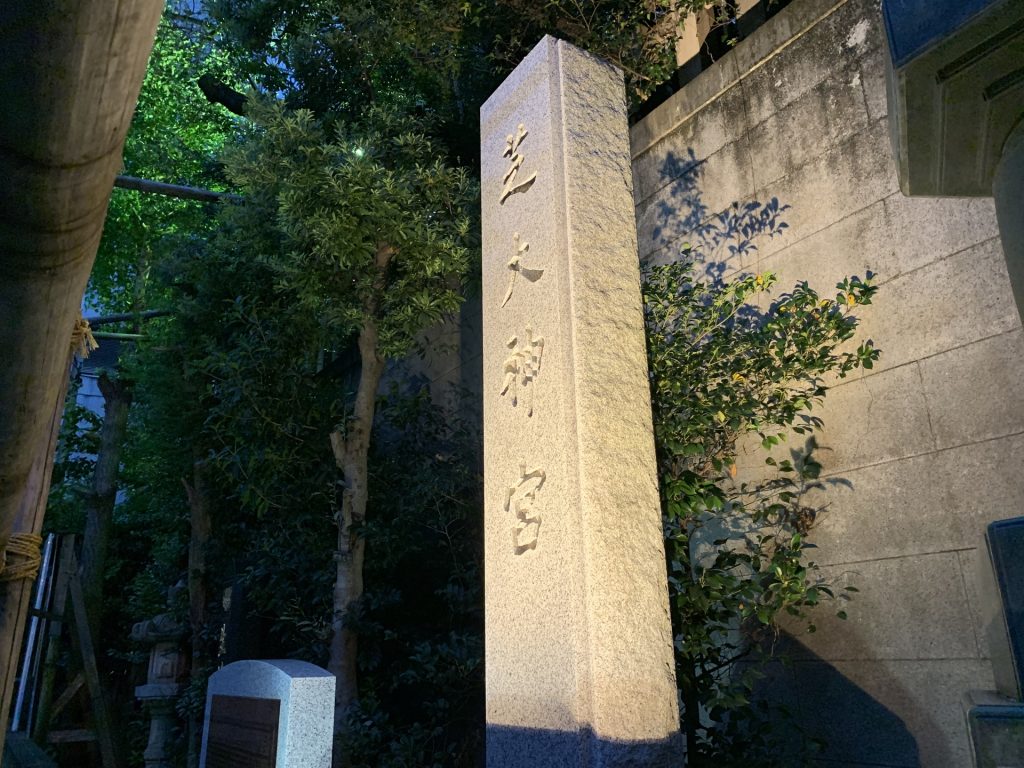

夜になると、芝大神宮の入口は下からのライトアップで照らされ、幻想的な雰囲気が漂います。照明は控えめながらも効果的で、鳥居や社号標に美しい影を落とします。仕事帰りにふと立ち寄る参拝者の姿も見かけられ、日常の中の非日常として静かに存在しているのが伝わってきます。

石鳥居をくぐると、すぐ先に石段があります。この石段を上ると、拝殿は目の前です。あまり距離がないため、参道からの動線が非常にスムーズです。短い階段の先にある拝殿は、整った佇まいで、訪れる者を穏やかに迎えてくれるように感じます。

境内はこじんまりとしていて、無駄がなく整然としています。地面はタイル敷きになっており、ヒールや革靴でも歩きやすい構造です。天候に左右されにくい点も、都市型神社ならではの配慮といえるでしょう。全体的に手入れが行き届いていて、清潔感があります。

拝殿の正面には、紙垂の垂れた注連縄がかけられていますが、本坪鈴は設置されていません。お賽銭箱が前に置かれ、おみくじもその横に整然と並べられています。装飾は控えめながらも、しっかりと神聖さを感じさせるつくりです。近代的な印象と伝統が共存している様子がうかがえます。

芝大神宮の社殿は、過去に関東大震災と東京大空襲という二度の大きな災禍によって焼失しています。現在の社殿は1964年に再建されたもので、耐久性に優れたコンクリート造りです。外観は伝統的な神社建築を踏襲しつつ、現代の技術によって堅牢に造られているため、荘厳さと安心感が共存しています。

拝殿の手前には手水舎があり、日が落ちた後でも内部からの照明で明るく照らされています。この光の演出により、夜間の参拝も安心して行うことができます。水の流れる音が静かに響き、都会の中にいながらにして、清らかな心持ちになります。

拝殿で手を合わせた後、ふと振り返ると神明鳥居の向こうにビルが建ち並ぶ光景が広がります。和の神域と近代的なビルが重なる風景は、東京ならではの景観です。違和感があるようで、なぜかしっくりくるこの景色に、都市と神社の共生のあり方が感じられます。

社務所は18時頃まで開いており、仕事帰りにも立ち寄ることができます。都会にある神社としての配慮が感じられる対応時間です。御朱印や授与品も丁寧に対応してもらえるので、訪問の目的が多様であっても安心です。忙しい毎日の中にあって、ふと立ち寄れる貴重な存在です。

鳥居の角度や立ち位置によっては、芝大神宮の石鳥居越しに東京タワーを望むことができます。歴史ある神社と近代のランドマークが一直線に並ぶその景色は、偶然にしても印象的です。ぜひ現地でその目で見ていただきたい風景です。

芝大神宮は、平安時代創建の由緒ある神社でありながら、現代的な都市生活とも自然に調和しています。参道や拝殿、照明の配置など細やかな配慮がなされていて、夜の参拝にも対応しています。東京という大都市の中心で、ふと心を落ち着ける時間を持つことができます。

機会があれば、再度来てみたいですね。

それでは、また。