掛川城 二の丸御殿は、静岡県掛川市掛川にある城です。

掛川城 二の丸御殿

掛川城 二の丸御殿

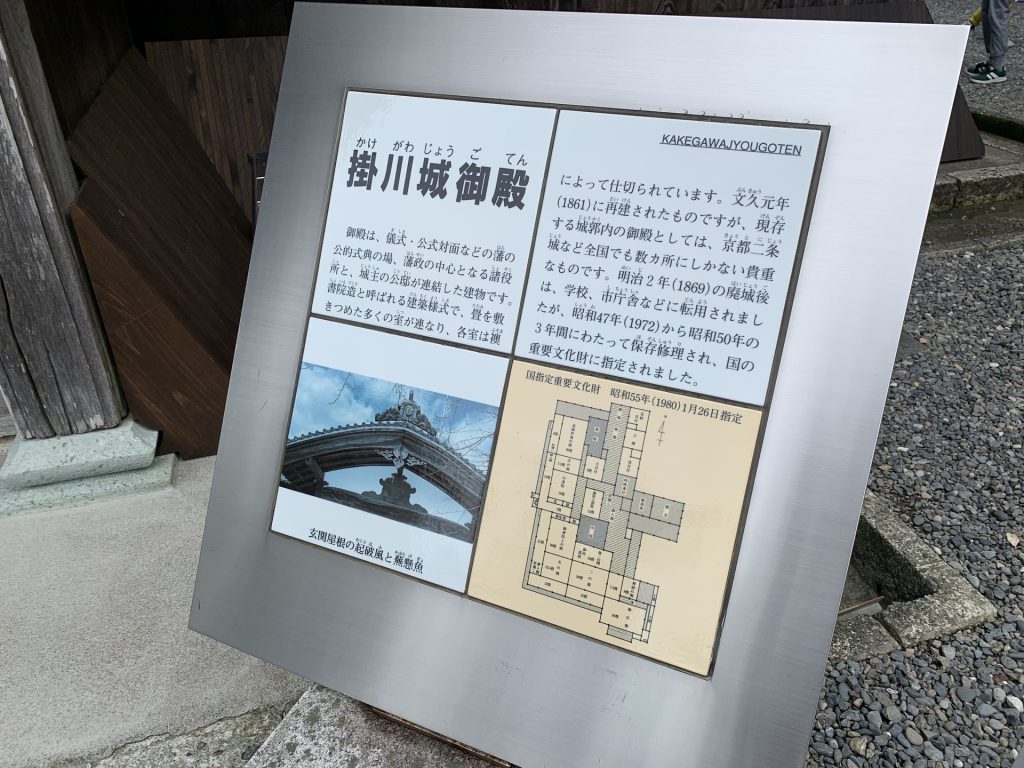

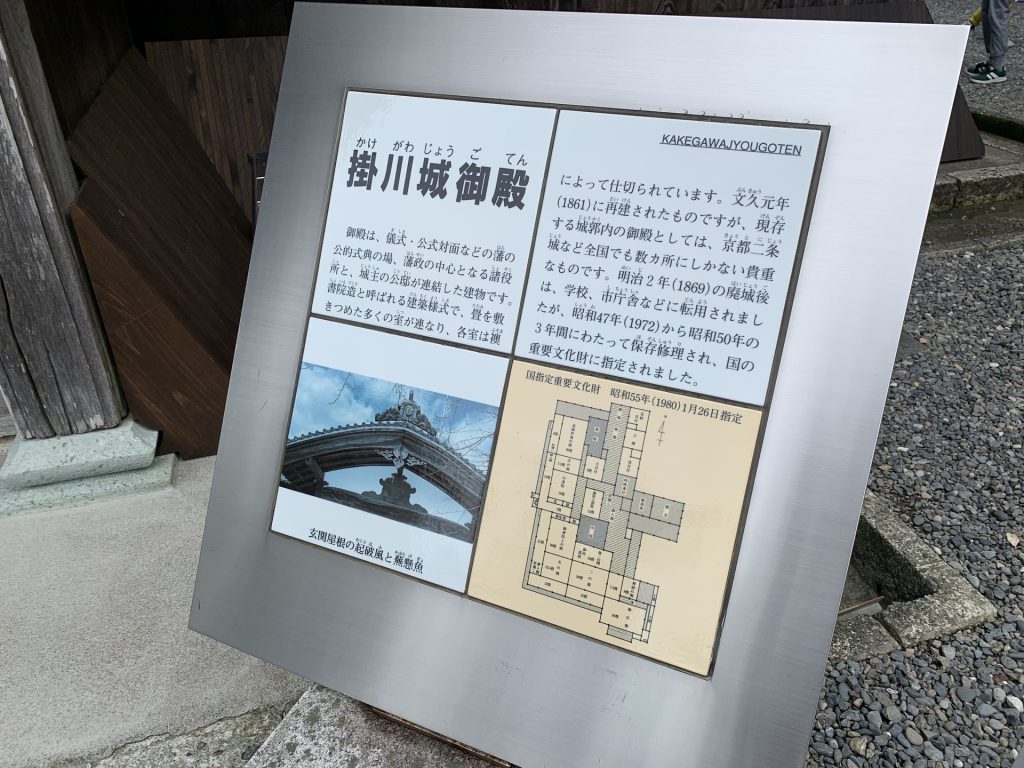

掛川城二の丸御殿は、城主の公邸、藩の政務を行う役所、公式な式典の場として使用されていました。もともとは本丸に御殿がありましたが、度重なる地震の被害を受け、二の丸に移されました。現在の建物は、1854年の安政の大地震で倒壊した後、1861年に再建されたものです。江戸時代の城郭御殿として現存する数少ない建築物の一つであり、1980年に国の重要文化財に指定されています。

掛川城 二の丸御殿

掛川城 二の丸御殿

掛川城二の丸御殿は「書院造」の建築様式で建てられています。畳が敷かれた部屋が襖で仕切られ、それぞれの用途に応じた空間が広がっています。公的な式典が行われる部屋や、城主の居住空間、藩政を司る役所の部屋が配置されています。屋根は寄棟造りで、格式の高さを感じる外観となっています。城郭内に現存する御殿は全国でも数カ所しかなく、非常に貴重な建築物といえます。

掛川城 二の丸御殿

掛川城 二の丸御殿

掛川城二の丸御殿は、7棟からなる建物で構成され、約20の部屋があります。公的な儀式が行われる書院棟には、城主が座る「御書院上の間」と、謁見者が控える「次の間」「三の間」があります。城主の私的な空間である小書院棟には、執務室にあたる「小書院」と、生活空間の「長囲炉裏の間」があります。また、藩政を執り行う諸役所の棟には、目付や奉行の部屋、書庫などが設けられています。

掛川城

掛川城

掛川城二の丸御殿に入場するには、チケットが必要です。天守閣と共通のチケットが販売されており、掛川城の歴史的な建造物をまとめて見学することができます。チケットは掛川城の入り口で購入することができ、御殿と天守閣の両方をじっくりと巡ることができます。

掛川城 二の丸御殿

掛川城 二の丸御殿

御殿のエントランスは広々としており、格式の高さを感じさせます。建物内に入る際は、靴を脱いで備え付けの袋に入れる必要があります。畳敷きの室内は、当時の武士たちが実際に使用していた雰囲気をそのまま残しており、慎重に歩きながらその歴史を感じることができます。

掛川城 二の丸御殿 御広間

掛川城 二の丸御殿 御広間

御殿の南側には、城主や家老など身分の高い人が使用する玄関があります。板敷きの部分は「式台」と呼ばれ、正式な場としての格式を備えています。この玄関を通って、城主は公務を執り行う書院へ向かいました。身分によって使用できる入口が異なり、その他の武士や足軽は別の出入口を利用していました。

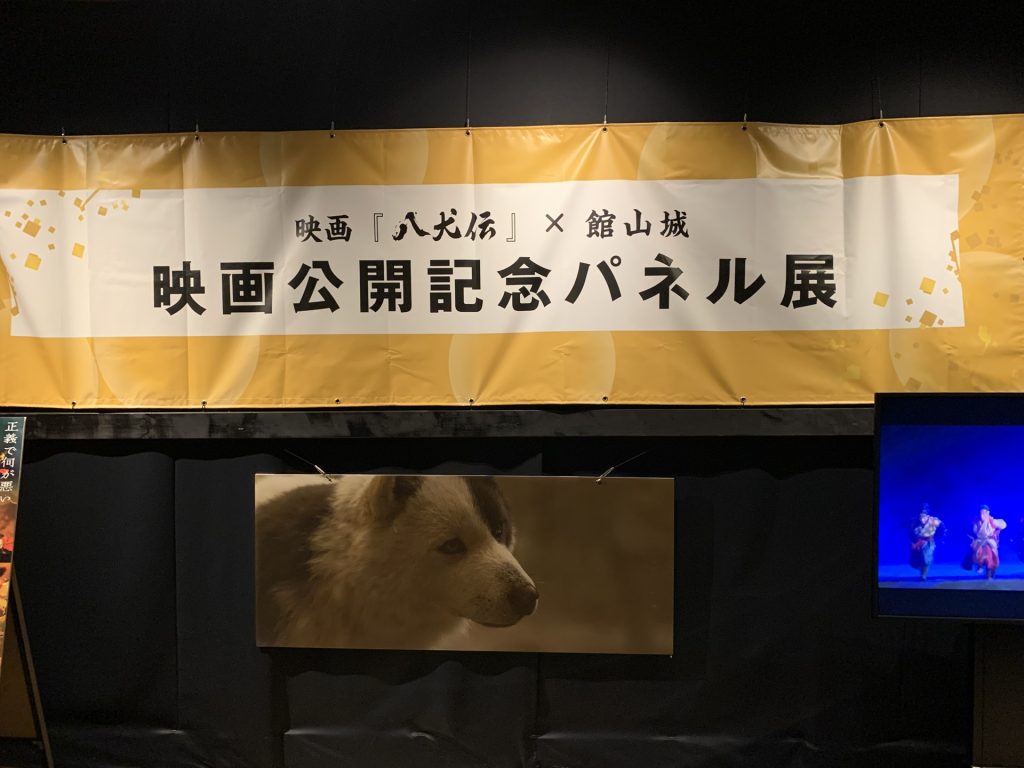

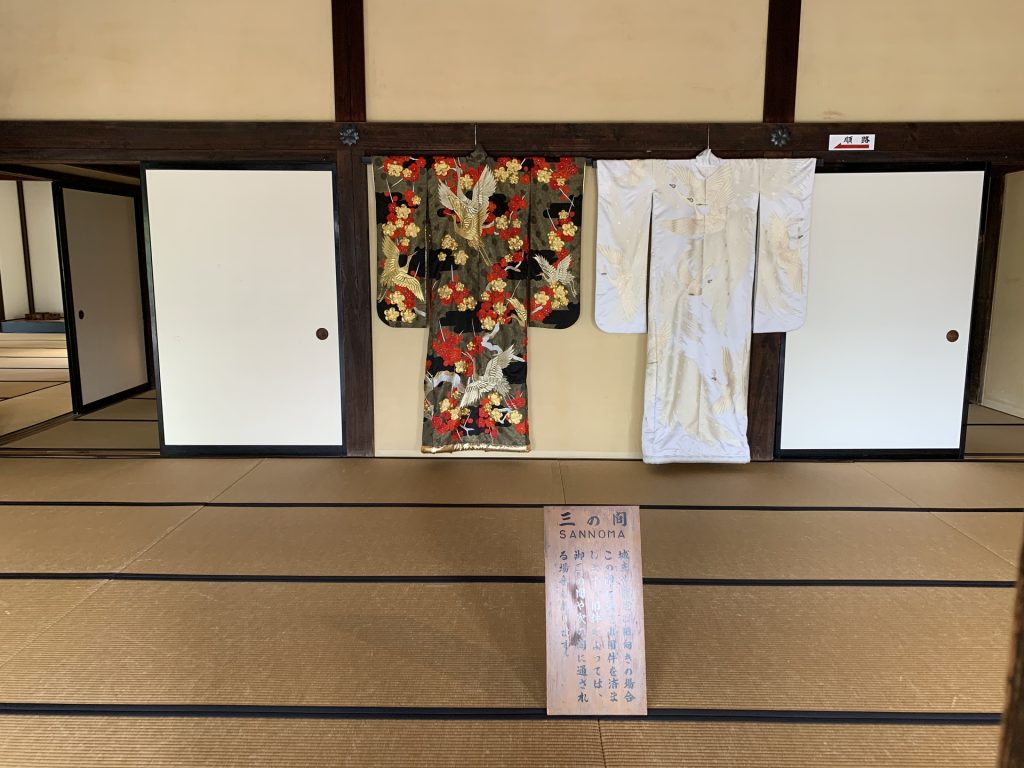

掛川城 二の丸御殿 三の間

掛川城 二の丸御殿 三の間

掛川城 二の丸御殿 三の間

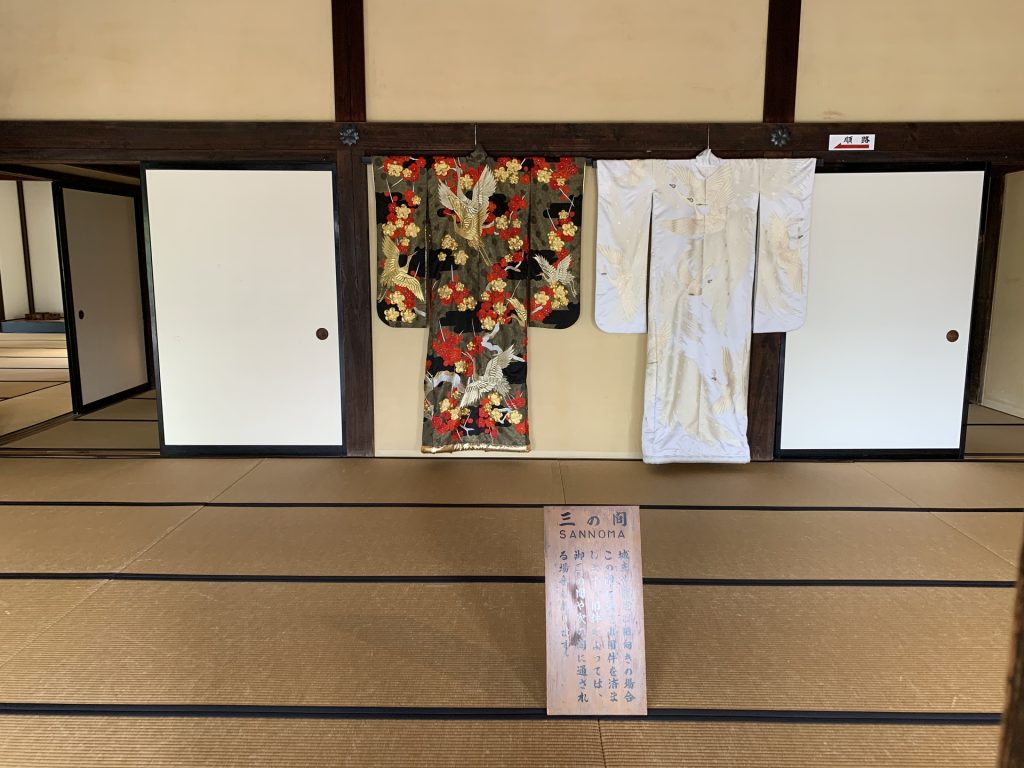

三の間は、城主や家老が用向きを済ませるための部屋です。用件の内容によっては、御二の間や次の間に通されることもありました。また、この部屋には着物や報刻の大太鼓が置かれています。掛川城御殿の中でも重要な部屋の一つであり、藩政の一端を担っていたことがうかがえます。当時の城の機能を感じられる空間です。

掛川城 二の丸御殿

掛川城 二の丸御殿

1855年8月、掛川藩主・太田氏によって製作されました。太鼓の音を打ち鳴らす回数によって城下町に時間を知らせていました。江戸時代は「不定時法」を採用しており、昼夜の長さが季節ごとに変わるため、大太鼓の音が重要な役割を果たしていました。現在もその歴史的価値を残しています。

掛川城 二の丸御殿 次の間

掛川城 二の丸御殿 次の間

次の間は、城主と直接謁見できる身分の者だけが通された部屋です。ここに通された者は、城主に会う前に心を落ち着け、正式な場に向かう準備を整えました。格式のある部屋であり、城主との対面がいかに重要であったかを示しています。城の中でも特に厳格な空間だったことがうかがえます。

掛川城 二の丸御殿 御書院上の間

掛川城 二の丸御殿 御書院上の間

御書院上の間は、城主が藩の政治をつかさどる公的な部屋です。ここでは藩の重要な決定が行われ、政務を執り行う場として機能しました。格式高い空間であり、床の間や襖絵などが当時の城主の権威を示しています。掛川藩の歴史を感じられる場所です。

掛川城 二の丸御殿

掛川城 二の丸御殿

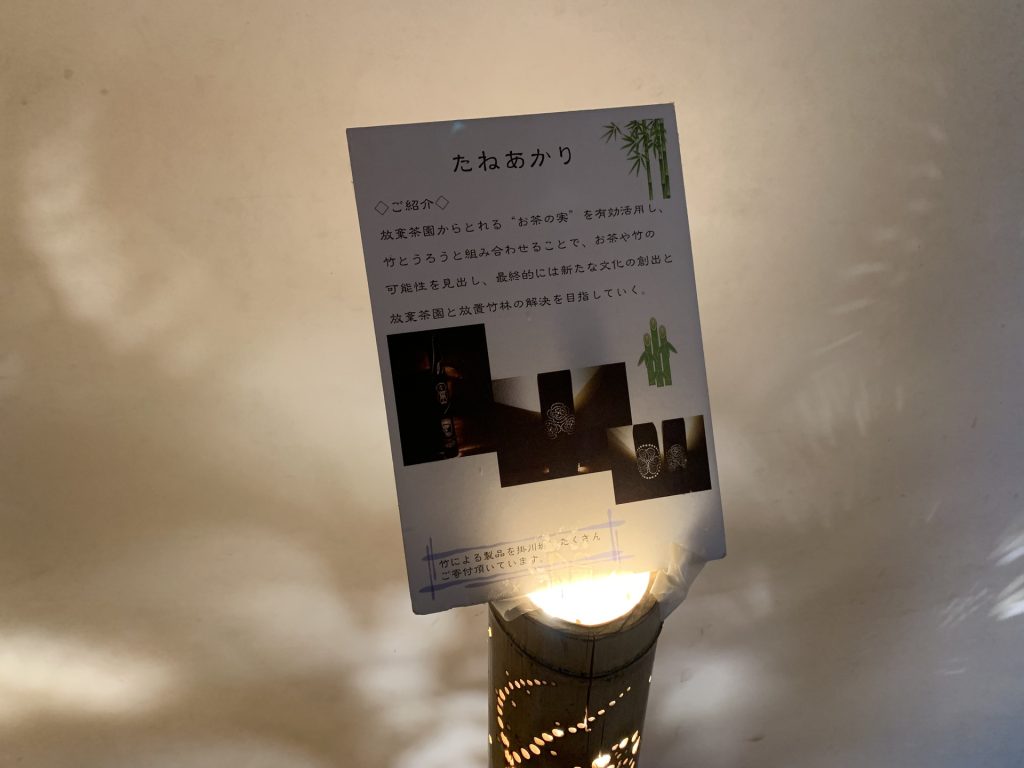

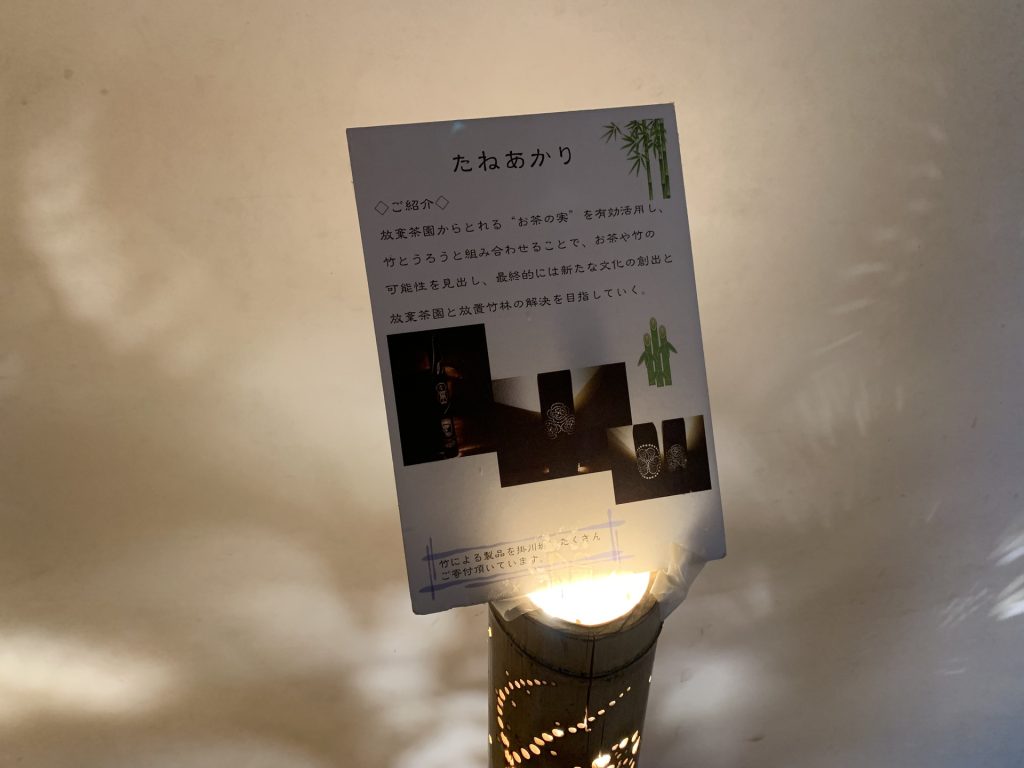

二の丸御殿の廊下には展示物が並んでいます。竹灯籠の展示「たねあかり」は、放棄茶園から採れるお茶の実を活用し、竹灯籠と組み合わせた作品です。お茶や竹の新たな可能性を探りながら、放棄茶園や放置竹林の課題解決にもつながる取り組みとなっています。廊下を歩きながら、温かな灯りが照らす幻想的な空間を楽しむことができます。

掛川城 二の丸御殿

竹に開けられた穴からこぼれる光が、静かな廊下をやさしく照らします。竹ならではの風合いと、繊細な模様の影が相まって、幻想的な雰囲気を演出しています。昼間でも美しいですが、暗くなるとより一層その魅力が際立ちます。静かな時間の流れとともに、竹灯籠の光をじっくりと味わうことができます。

掛川城 二の丸御殿 小書院

掛川城 二の丸御殿 小書院

小書院は、畳敷きの落ち着いた造りで、居間として使用されていました。城主が日々の公務から離れ、一息つくための部屋です。壁や柱の意匠にも細やかな工夫が施されており、格式の高さを感じることができます。ここでの時間は、まさに城主にとって貴重な安らぎのひとときだったのかもしれません。

掛川城 二の丸御殿 次の間

掛川城 二の丸御殿 次の間

次の間は、城主や奥方の世話や護衛をする役人が控えていた部屋です。現在は、紹介映像が流れるテレビが設置され、御殿の歴史や役割について学ぶことができます。当時の雰囲気を感じながら、映像を通じてより深く理解を深めることができます。

掛川城 二の丸御殿 長囲炉裏の間

掛川城 二の丸御殿 長囲炉裏の間

長囲炉裏の間は、城主あるいはその奥方が使用した部屋です。天井中央には太田侯の家紋である桔梗と、替紋の違いかぶら矢が彫られています。甲冑の展示もあり、当時の武士の装いを間近で見ることができます。歴史の息吹を感じることができる空間です。

掛川城 二の丸御殿

掛川城 二の丸御殿

掛川城の城主であった太田資功の別名「太田竹城」にちなむ書が展示されています。太田竹城は文人としての一面も持ち、扇にしたためられた書は、彼の文化的素養を伝える貴重な資料となっています。繊細な筆致からは、武士でありながらも芸術に対する深い関心をうかがうことができます。武と文が共存する世界を感じられます。

掛川城 二の丸御殿

掛川城 二の丸御殿

1855年12月15日の上棟式で用いられた一本が展示されています。この梵天(幣束)は、安政の大地震で倒壊した御殿の再建時に使用されたものです。これは当時の大工・伝蔵が城主から下附されたもので、棟札にもその名が記されています。黒く変色した木の風合いには、長い年月を経た重みが感じられます。再建の歴史を伝える貴重な品です。

掛川城 二の丸御殿

掛川城 二の丸御殿

車長持は、江戸時代に使われた長方形の木箱で、衣類や寝具の収納に用いられました。底に車輪が付いているため、火災時に素早く運び出すことができるよう工夫されています。また、湿気を防ぐ役割もありました。盗難防止のために頑丈な錠前が付けられ、貴重品の保管にも適していました。実用性と防犯を兼ね備えた、日本の生活の知恵が詰まった道具です。

掛川城 二の丸御殿

掛川城 二の丸御殿

展示されている2台の車長持は、黒く艶のある木の質感が特徴的です。ところどころに擦り傷があり、長い年月を経てきた歴史を感じさせます。かつての持ち主がどのように使い、どのような物を収めていたのか想像すると、時代を超えた物語が浮かんできます。まるで宝箱のような佇まいが、当時の暮らしを今に伝えています。

掛川城 二の丸御殿

掛川城 二の丸御殿

足軽は江戸時代の最下級武士で、戦時には最前線で戦う役目を担っていました。その足軽たちを監督するのが足軽目付です。掛川城御殿には、彼らの業務を行う部屋が設けられていました。ここでは足軽の配置や勤務状況の確認が行われ、戦や城の警護に関する指示が出されていました。厳格な身分制度のもとで足軽を統制するために、重要な役割を果たしていた場所です。

掛川城 二の丸御殿

掛川城 二の丸御殿

足軽目付の部屋に隣接して「割場」と呼ばれる部屋がありました。ここは、足軽や小者などの勤務を割り当てる役所として機能していました。仕事の内容を決め、各自の役割を整理する場であったため、出入りがしやすい御殿の外側近くに配置されていました。城の防備を支える足軽たちにとって、ここは日々の業務を指示される重要な拠点であったことが伺えます。

掛川城 二の丸御殿

掛川城 二の丸御殿

掛川城御殿には2階も存在していますが、現在は登ることができません。階段は現存していますが、保存のため立ち入りは禁止されています。そのため、2階の様子を知るためには、館内に展示されている写真を確認することになります。かつてどのような用途で使われていたのか、写真を見ながら想像するのも興味深いものです。

掛川城 二の丸御殿

掛川城 二の丸御殿

館内には、来場者の出身地を示す日本地図が設置されており、赤い点のシールを貼ることで統計が取られています。静岡県内はもちろん、東京や名古屋、大阪などの都市部からも多くの人が訪れているようです。シールの重なり具合によって、特に多い地域が浮かび上がるのが面白いところです。掛川城の人気が広範囲にわたることが実感できます。

掛川城 二の丸御殿

掛川城 二の丸御殿

館内の一角には、日本100名城スタンプのコーナーがあります。掛川城はその一つに選ばれており、記念にスタンプを押すことができます。スタンプ帳を持っている人にとっては、訪問の証として欠かせないポイントでしょう。設置場所もわかりやすく、訪れる人が次々と押していました。記念としてしっかり残せるのが魅力です。

掛川城 二の丸御殿

掛川城 二の丸御殿

御用人部屋は、藩の財政や庶務を担当する用人が使用していた部屋です。掛川城の政治の中心を担った場所の一つであり、格式の高さを感じさせます。シンプルな畳敷きの部屋ですが、当時の雰囲気を想像しやすくなっています。藩の運営において、重要な役割を果たしていたことが伝わります。

掛川城 二の丸御殿

掛川城 二の丸御殿

棟札は、建築物の棟上げや改築の際に、その由緒や年月、建築者、工匠などを記して棟木に打ち付ける札です。掛川城御殿にも棟札が残っており、館内で展示されています。長い年月の経過によって文字が薄れてしまっていますが、現代語訳が添えられているので内容を理解することができます。歴史を刻む貴重な資料の一つです。

掛川城 二の丸御殿

掛川城 二の丸御殿

掛川城では、音声ガイドを利用することができます。館内に設置された案内ボタンを押すと、解説が流れる仕組みになっています。文字だけでは伝わりにくい情報も、音声で聞くことでより深く理解することができます。展示を見ながら音声を聞くことで、掛川城の歴史をより身近に感じられるでしょう。

掛川城 二の丸御殿

掛川城 二の丸御殿

張役所は、御殿内の警備を担当する役人が詰めていた部屋です。城の内部を守る役割を果たしており、警戒心を持って勤務していた様子が想像できます。かつてはこの場所で、城内の安全が維持されていたのでしょう。部屋の造りはシンプルながら、警備の重要性を物語る場所として、見どころの一つになっています。

掛川城 二の丸御殿

掛川城 二の丸御殿

「随臣」とは、宮中に仕える門番や近衛兵のことを指します。展示では、向かって右側に座る左近衛(左大臣)は老人であり、知性や学問の象徴として描かれています。一方、左側の右近衛(右大臣)は若人であり、力を司る者とされています。このように、文武両道のバランスを取る考え方が随臣の配置にも反映されているのが興味深いです。

掛川城 二の丸御殿

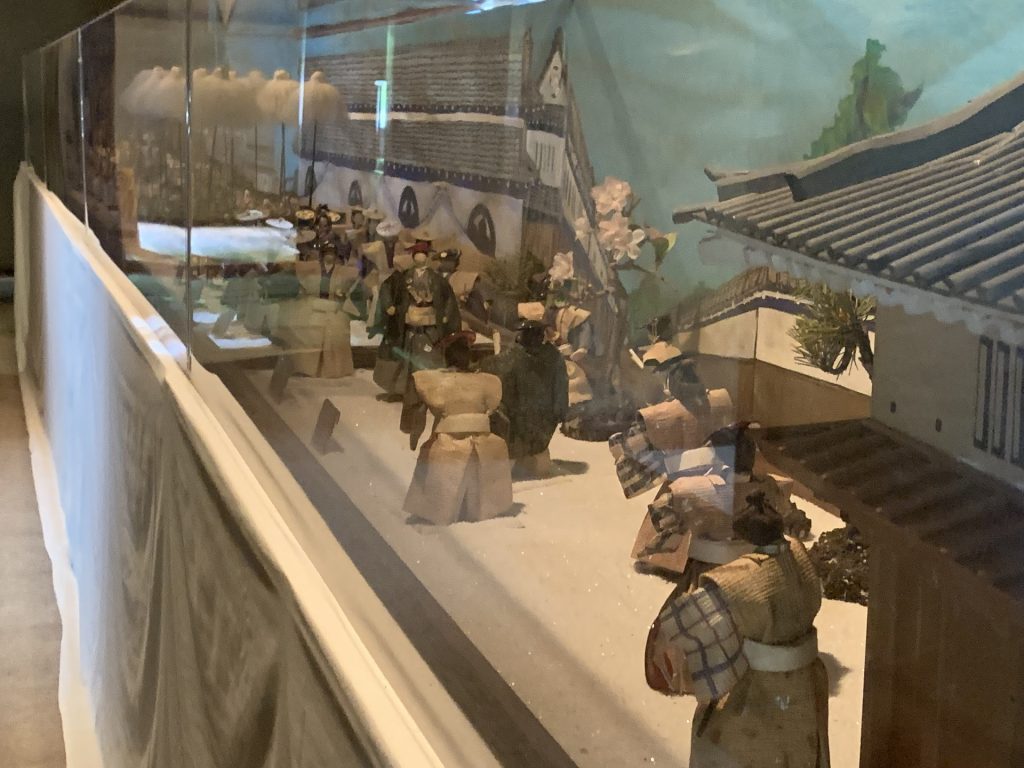

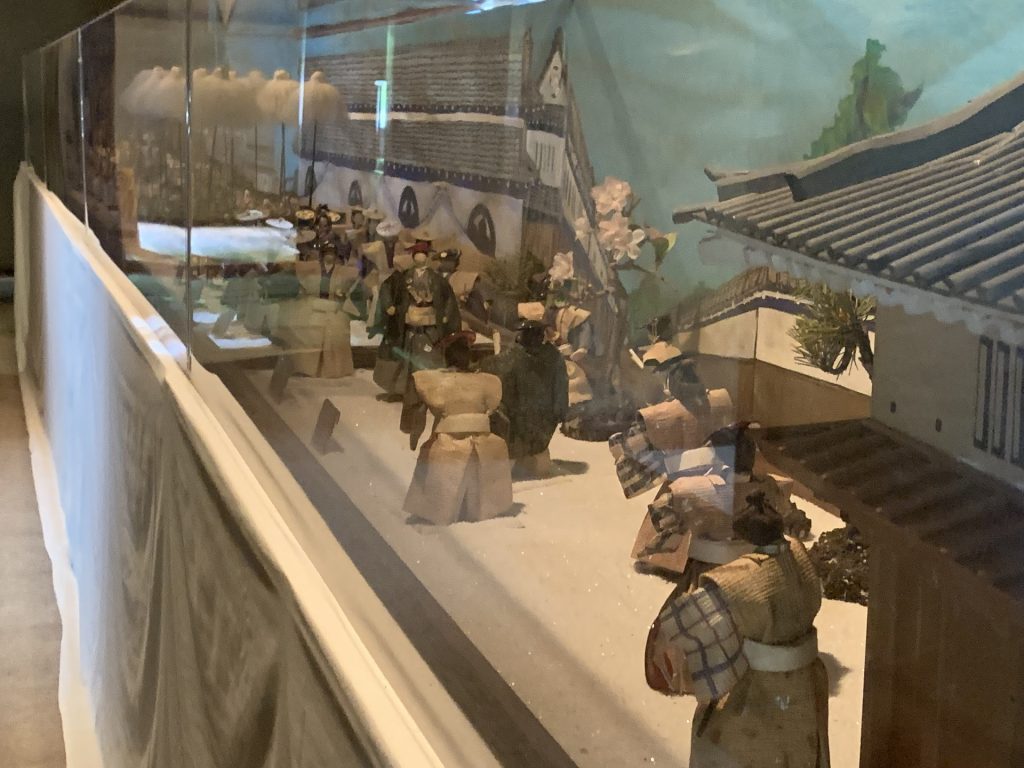

掛川城の当時の風景を再現したジオラマ展示がありました。細部まで作り込まれた造形は非常にリアルで、城下町の賑わいまで伝わってきます。建物や道の配置も忠実に再現されており、まるで江戸時代にタイムスリップしたような気分になれます。城の全体像を把握しやすく、見ていて飽きることがありません。

掛川城 二の丸御殿

掛川城 二の丸御殿

掛川城の模型が展示されており、その精巧な作り込みに目を引かれます。天守や御殿の様子が緻密に再現されており、実際の城の構造を立体的に理解することができます。深みのある色使いも特徴的で、歴史的な雰囲気をより一層感じさせます。掛川城の全体像を知るのに最適な展示の一つです。

掛川城 二の丸御殿

掛川城 二の丸御殿

大名行列の様子を再現した展示もあります。格式高い大名行列の雰囲気が伝わってくる造りで、長い行列が整然と進む姿が印象的です。江戸時代の移動の様子や、身分による役割の違いが見て取れるのが面白いところです。当時の街道を賑わせた風景が、この展示からも感じ取ることができます。

掛川城 二の丸御殿

掛川城 二の丸御殿

館内には、槍や大縄銃(火縄銃)の展示もあります。長さや形状にさまざまな違いがあり、武器としての特徴がよくわかります。槍は接近戦用、大縄銃は遠距離戦用と、それぞれ用途が異なっていたことが理解できます。実物を間近で見ることで、江戸時代の戦いのリアルさが伝わってきました。

掛川城 二の丸御殿

掛川城 二の丸御殿

賄方は、掛川藩の財政を担う重要な部屋です。帳簿の管理や物資の調達、俸給の計算など、藩内の経理事務を処理する役割を担っていました。武士の給金や城の維持費を管理するため、正確な記録と慎重な判断が求められました。

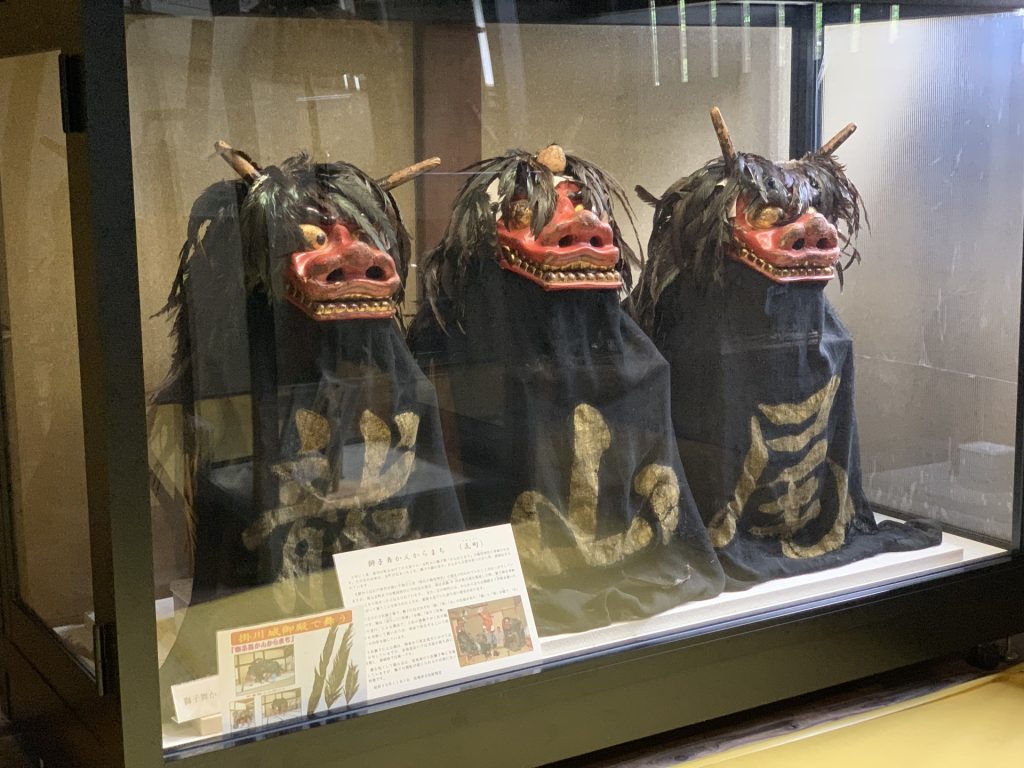

掛川城 二の丸御殿

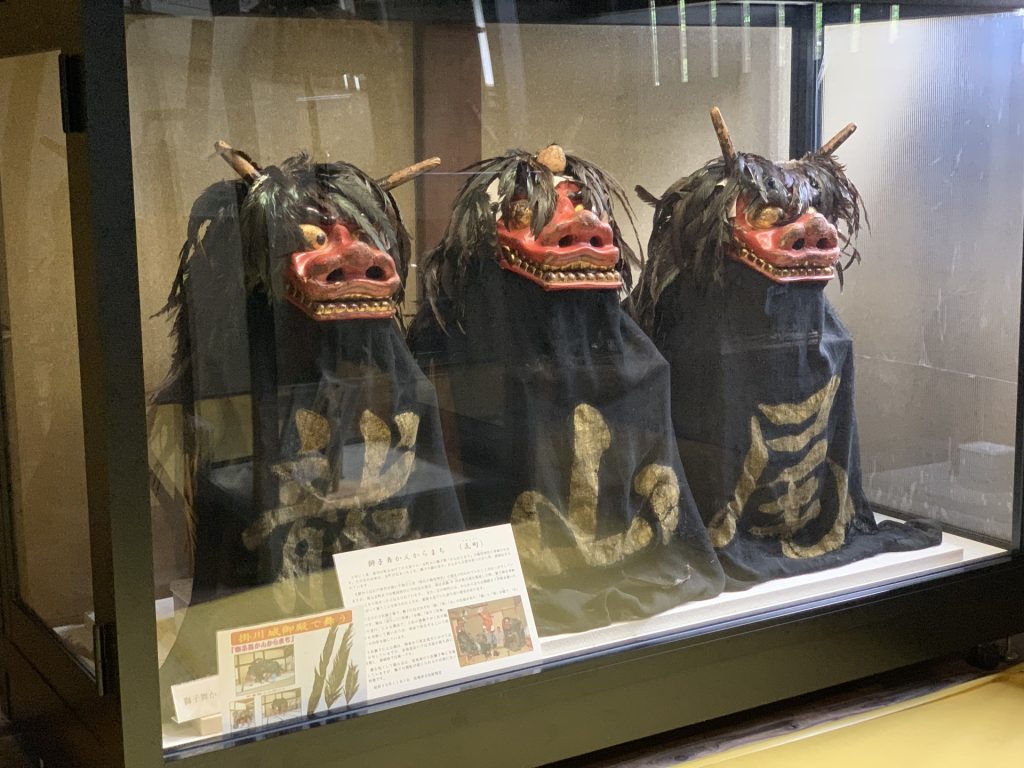

賄方の部屋には、多くの展示物が置かれています。掛川の伝統行事として有名な「掛川大祭」は、3年に一度開催されます。この祭りでは、勇壮な舞を披露する「仁藤の大獅子」、三頭の獅子が繰り広げる舞踏芝居「獅子舞かんからまち」、そして大名行列を模した「奴道中」の三大余興が見どころです。これらの演目が町中を練り歩き、祭りの雰囲気を盛り上げます。

掛川城 二の丸御殿

掛川城 二の丸御殿

「獅子舞かんからまち」は、掛川大祭で披露される伝統的な舞踏芝居です。館内では、その獅子舞の装飾や衣装が展示されています。江戸時代から続くこの舞は、華麗な動きと勇壮な演出が特徴で、掛川の歴史と深く結びついています。細部まで作り込まれた獅子頭や衣装の美しさを間近で見ることができます。

掛川城 二の丸御殿

掛川城 二の丸御殿

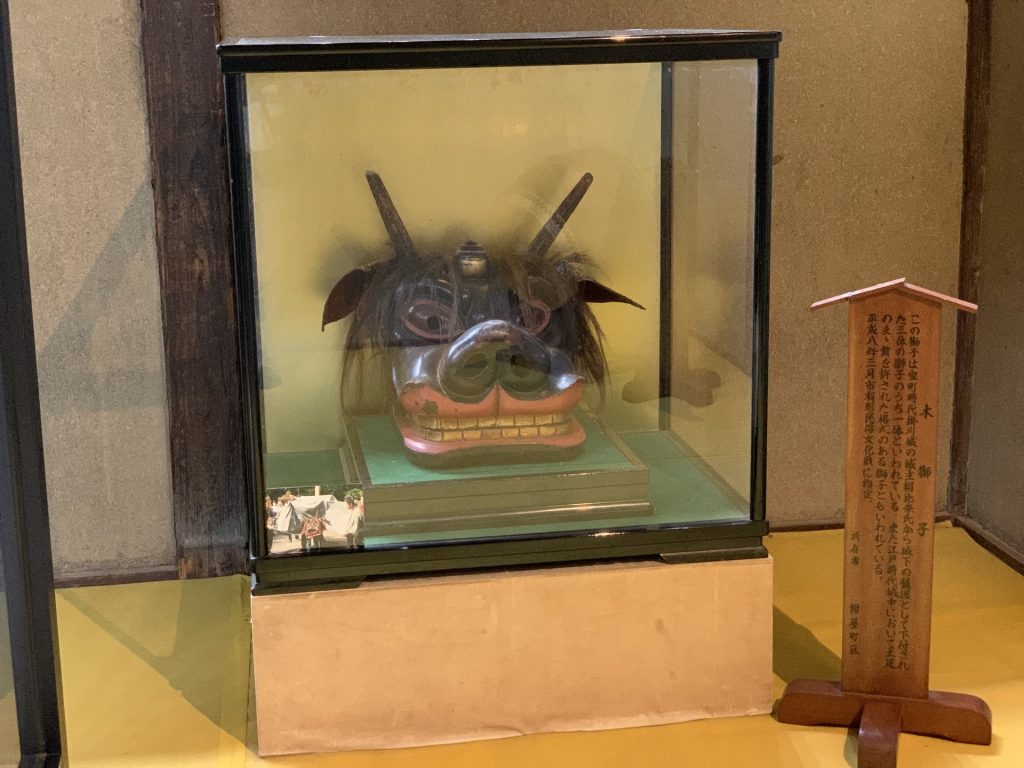

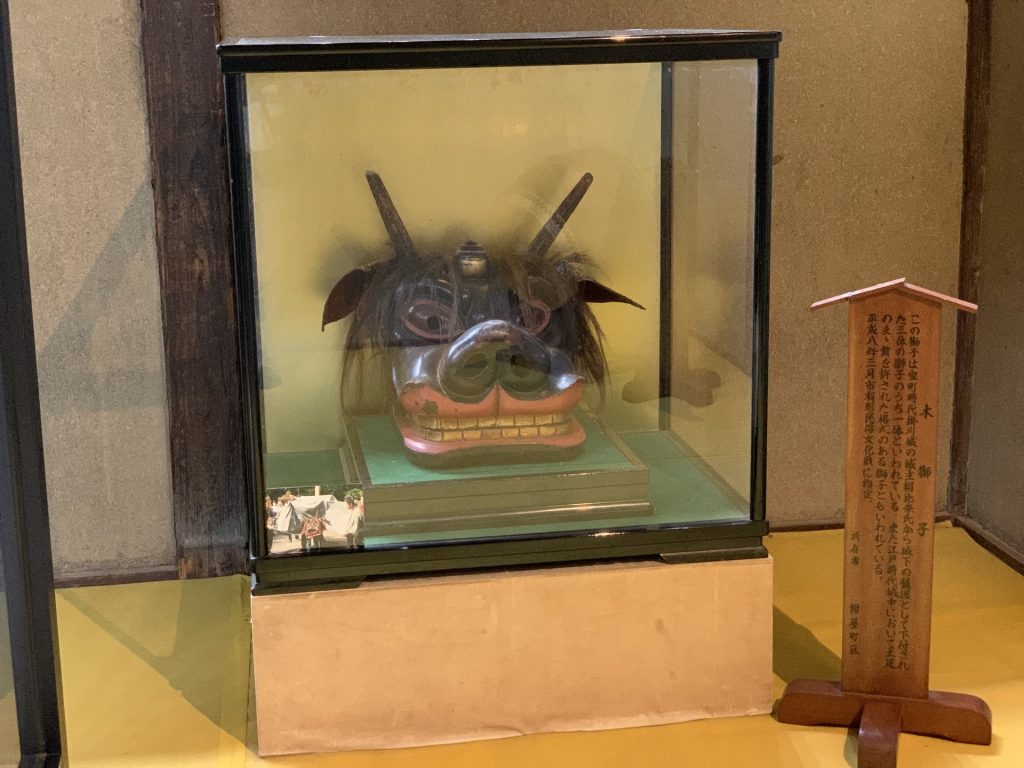

掛川城の城主・朝比奈氏が城下の鎮護として下付したとされる「木獅子」が展示されています。この獅子は室町時代から伝わるもので、城内で土足のまま舞を許された格式の高い獅子とされています。1996年3月には、市の有形民俗文化財に指定されました。その歴史と格式の高さを、展示を通じて感じることができます。

掛川城 二の丸御殿

掛川城 二の丸御殿

掛川城の大太鼓は、延享年間(約230年前)に時の城主・小笠原能登守が京都で作らせたものです。幕末には音響比べが行われ、小型ながらも圧倒的な響きを誇りました。しかし、他町から妬まれ、何者かによって中央部分を切り裂かれるという出来事がありました。その後修復されましたが、かつての音色は失われてしまいました。

掛川城 二の丸御殿

掛川城 二の丸御殿

掛川城御殿の館内には、地元の方々から寄贈された書画や工芸品も展示されています。掛川の歴史や文化を反映した作品の数々を鑑賞することができ、当時の人々の暮らしや美意識に触れることができます。これらの展示品が、御殿の歴史的価値をさらに高めています。

掛川城 二の丸御殿

掛川城 二の丸御殿

掛川城御殿の見学を終えると、展示エリアの先には土産物を販売するコーナーがあります。地元ならではの特産品や、掛川城限定のオリジナルグッズなど、さまざまな商品が並んでいます。見学の記念として購入するのはもちろん、掛川の魅力を持ち帰るのにもぴったりです。城や御殿を楽しんだ後に、ちょっとしたお土産選びを楽しむことができます。

掛川城 二の丸御殿

掛川城 二の丸御殿

静岡県といえば、お茶の産地として有名です。特に掛川は「深蒸し茶」の産地として知られており、濃厚な味わいが特徴です。店頭には、手軽に楽しめる水出し緑茶や、急須で淹れる本格的な茶葉など、さまざまな種類が揃っています。掛川ならではのお茶を、自宅でゆっくり味わうことができます。

掛川城 二の丸御殿

掛川城 二の丸御殿

お茶の産地ならではのスイーツも販売されています。掛川茶を使用したどら焼きや葛餅は、ほんのりとしたお茶の風味が感じられ、甘さと渋みのバランスが絶妙です。お茶請けとして楽しむのにぴったりで、掛川茶と一緒に味わうことで、より深い味わいを楽しむことができます。

掛川城 二の丸御殿

掛川城 二の丸御殿

掛川城ならではのオリジナルグッズも販売されています。掛川城をモチーフにしたキーホルダーやクリアファイル、絵葉書など、ここでしか手に入らないアイテムが揃っています。歴史好きにはたまらないデザインのものも多く、記念に持ち帰るのにぴったりです。

掛川城 二の丸御殿

掛川城 二の丸御殿

掛川城 二の丸御殿は、江戸時代の政治や城主の暮らしを感じることができる貴重な建築物です。

機会があれば、再度来てみたいですね。

それでは、また。