小網神社は、東京都中央区日本橋小網町にある神社です。

小網神社

小網神社

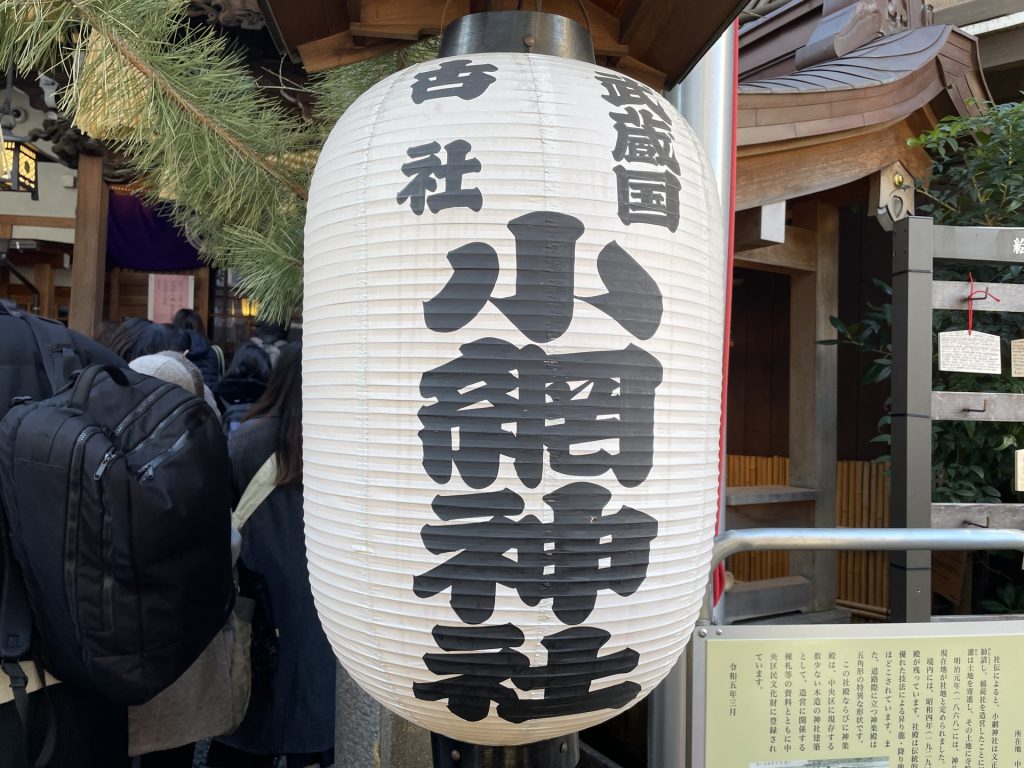

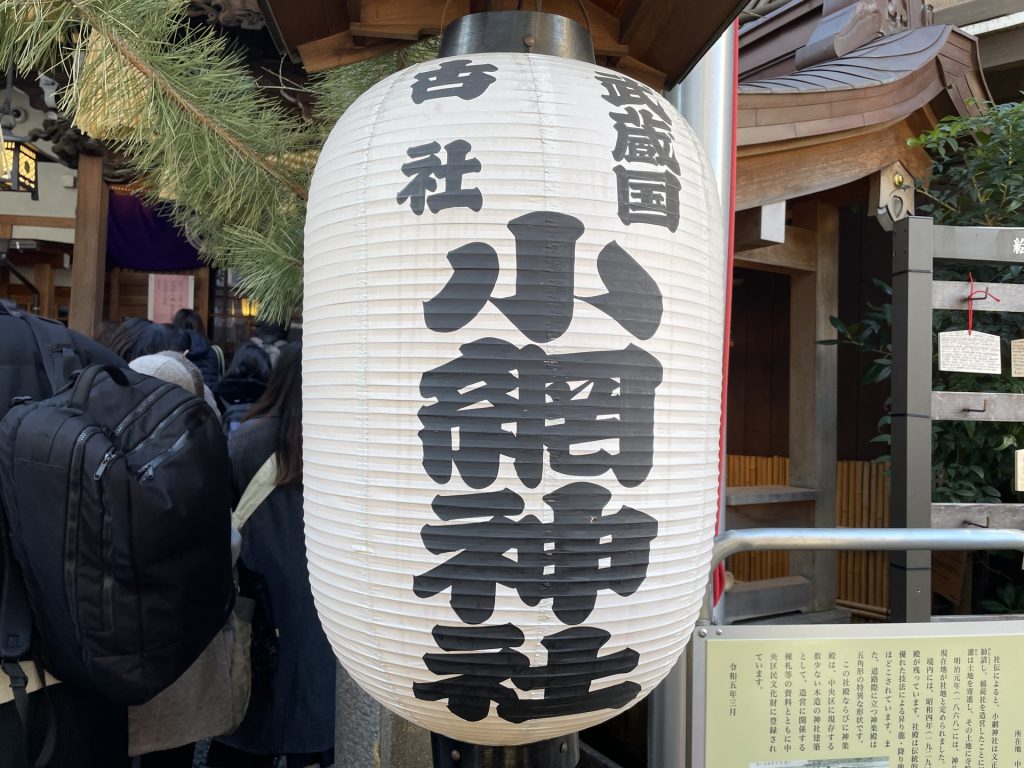

小網神社は、東京都中央区日本橋に位置する神社です。強運厄除の神として信仰されており、境内には銭洗いの井や萬福舟乗弁財天像、福禄寿像などが配置されています。社殿は昭和初期の木造建築で、区の文化財にも登録されています。由緒正しく、由来は1466年に遡ります。

小網神社

小網神社

神社の周囲は高層ビルやオフィスが建ち並ぶビジネス街ですが、その一角にまるで時間が止まったかのような木造の社殿が佇んでいます。現代的な街並みにありながら、城下町の風情を今に伝える独特の空間となっています。

小網神社

小網神社

年末年始には特に多くの参拝者が訪れ、境内の外まで大行列ができます。正月からかなりのに日数が経過した今日も、朝から参拝の列が絶えていませんでした。新年の運試しや厄除けを願う人々が集まり、境内には静けさの中にもぴんと張り詰めた空気が漂っています。神聖な場に向き合う気持ちが自然と引き締まるような雰囲気です。

小網神社

小網神社

行列はまず、小網神社から西側に伸び、大通りまで続いています。交差点の近くまで列が到達していることもあり、係員が誘導を行っていました。周囲には警備スタッフの姿もあり、安心して並ぶことができます。

小網神社

小網神社

列は途中で南へ折れ、さらに東へ進んでいきます。日刊工業新聞社のビルをぐるりと回り込み、再び神社前へと戻るように構成されています。この順路が一つの参道のようにも感じられ、心を整える時間にもなります。

小網神社

小網神社

神社の周囲には随所に案内の看板が設置されており、初めて訪れる場合でも迷うことはありません。最寄り駅からも徒歩圏内で、アクセスも良好です。案内には行列の並び方や銭洗いの作法なども書かれていて親切です。

小網神社

小網神社

行列は、目的別に列が3つに分かれています。拝殿に参拝する列、銭洗いを希望する列、お守りやおみくじを求める列と、整理されています。随所に係員がいて案内してくれます。

小網神社

小網神社

参拝の目的に応じて、自分がどの列に並ぶべきかを確認してから並ぶとスムーズです。初詣の時期や大祭の日などは、どの列も非常に長くなるため、早めの到着が望ましいです。順番を守り、心静かに待ちましょう。

小網神社

小網神社

鳥居の前は、常に混雑しています。参拝、銭洗、授与品の各列が交差するため、人の流れが複雑で、警備や案内スタッフも配置されています。写真撮影をしたい方も多く、足を止める人が増えることで、さらに混雑が増します。参拝前後は譲り合いの心で行動するのが大切です。

小網神社

小網神社

小網神社は、1466年に網師の翁を祀ったことが起源とされる神社です。疫病退散の神として信仰され、江戸時代には太田道灌が土地を寄進し、小網山稲荷院萬福寿寺と称されていました。現在は「強運厄除けの神社」として広く知られています。長い歴史を持ちつつ、今も信仰の拠点として多くの人々が足を運んでいます。

小網神社

小網神社

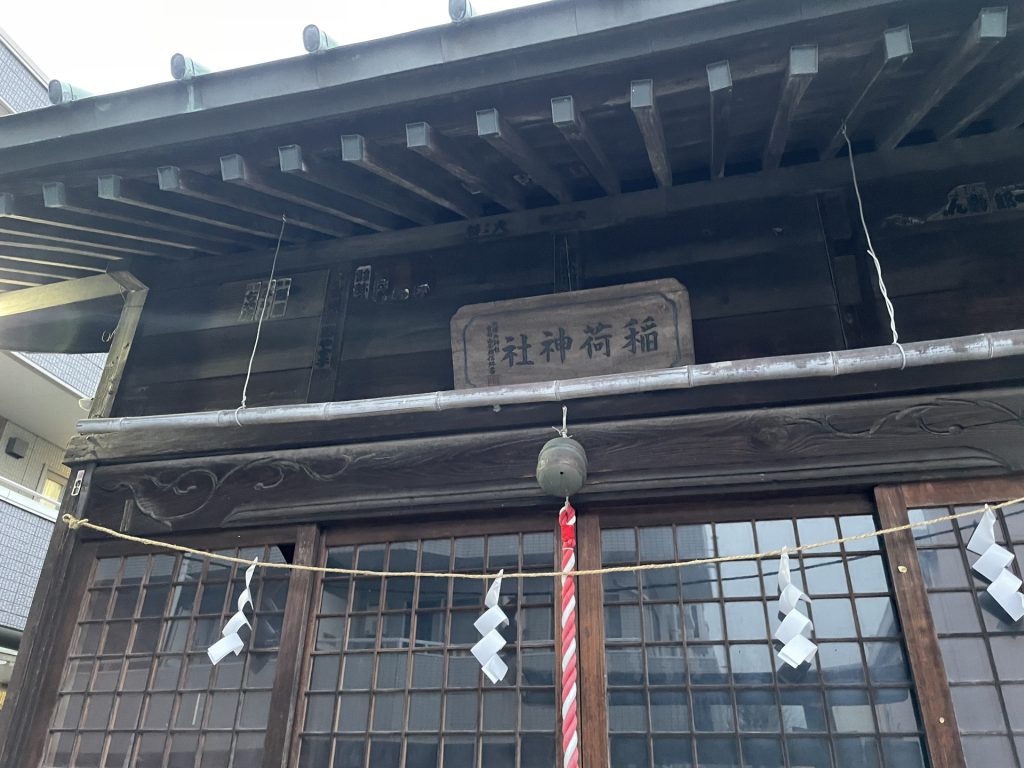

鳥居の上部には「小網神社」と記された扁額が掲げられています。力強い筆致の文字が、長い歴史と伝統を感じさせます。この扁額を目にすると、ここが単なる神社ではなく、特別な信仰を集めてきた場所だということを自然と意識させられます。

小網神社

小網神社

鳥居のすぐ先、拝殿の手前、右手に手水舎があり、参拝前に心身を清めることができます。柄杓を使って手を洗うと、自然と気持ちが引き締まります。都会の喧騒の中にあっても、この手水舎でのひとときは神聖なものとして感じられます。

小網神社

小網神社

拝殿は非常にシンプルで、都会の限られた敷地に巧みに建てられたコンパクトな造りです。正面から見ると、奥行きよりも幅が控えめで、静かで落ち着いた雰囲気を醸し出しています。木の温もりと年月を感じる佇まいが印象的です。

小網神社

小網神社

拝殿の向拝部分には、「降り龍」と「昇り龍」の見事な彫刻が施されています。その造形は非常に精巧で、細部まで丁寧に彫り込まれています。注連縄や鈴も整えられ、神域としての格式をしっかりと保っています。強運厄除の象徴ともいえる龍が、参拝者を迎えます。

小網神社

小網神社

拝殿前では、深く一礼してから、二拝・二拍手・一拝の作法で祈りを捧げました。小さな空間ながらも神聖な気配が漂い、心を静かに整えることができます。強運と厄除けのご神徳にあやかるよう、丁寧に手を合わせる時間はとても貴重です。

小網神社

小網神社

参拝を終えて鳥居へと戻ると、福禄寿さまの御像が鎮座していました。小網神社の三之宮として祀られる福禄寿さまは、健康長寿をはじめ、「福徳」「人徳」「財徳」といったあらゆる「徳」を授ける神様です。日本橋七福神の一柱でもあり、多くの参詣者がここで手を合わせて徳を願っています。

小網神社

小網神社

拝殿の正面左には、「銭洗いの井」と「萬福舟乗弁財天像」があります。

小網神社

小網神社

当神社の弁天さま(市杵島比賣神)は、その昔、当神社と同境内にあった恵心僧都の開基と伝えられる小網院萬福寿寺に安置されていた弁天さまです。 明治初年、神仏分離令の施行により神社と寺院は分離されましたが、後に寺院は廃絶し、1869年に弁天さまの御像は当神社に遷座されました。お舟に乗られているお姿にちなみ、「萬福舟乗弁財天(まんぷくふなのりべんざいてん)」と称され信仰されています。

小網神社

小網神社

銭洗いの井は、この井で金銭を清め、財布などに収めておくと、財運を授かるとされています。水が常に注がれており、木製のざるが置かれています。紙幣や硬貨をざるに入れて静かに水をくべると、清められたお金に運が宿るといわれています。近年では「東京銭洗い弁天」として信仰を集め、多くの人が願いを込めてお金を洗っています。

小網神社

小網神社

銭洗いの井には、ユニークな姿をしたカメの置物が置かれています。その尻尾は不思議な形をしており、思わずじっと見入ってしまいます。何か特別な意味があるのかと想像がふくらみ、訪れる人々の目を引いています。神域らしい神秘的な雰囲気を演出する、ちょっとした見どころです。

小網神社

小網神社

銭洗いの井のそばには、「濡れたお金は賽銭箱に入れないでください」と記された注意看板が掲示されています。濡れた紙幣は乾かして財布に収めるのが作法とされています。清めたお金は自分の手元に置いてこそ、財運のご加護を受けられるという考えにも通じています。

小網神社

小網神社

小網神社の授与品には、強運厄除けに特化したお守りが数多く並びます。特に「強運厄除守」や「銭洗い守」などが人気で、それぞれに込められたご利益が丁寧に記されています。財布に入れられる小型のものから、御札のような形のものまで種類も豊富で、目的に応じて選ぶことができます。

小網神社

小網神社

社務所の横には、授与品の一覧をまとめたパネルが設置されています。各お守りの写真がカラーで掲載されており、とても見やすくなっています。混雑時でも、あらかじめ選んでから申し出ることができるため、スムーズに授与してもらえる配慮がなされています。

小網神社

小網神社

社務所の前には、授与品を求める人々が列をつくって並んでいます。お正月の時期や休日には特に多く、整理のための案内スタッフが立っていることもあります。混雑していても整然としており、神職の方々が一人ひとり丁寧に対応してくださる姿が印象的です。

小網神社

小網神社

小網神社は、強運厄除けや財運を授かるとされる神社で、歴史も深く、建築的にも貴重な存在です。東京の中心にありながら、静けさと格式を感じることができます。参拝前には、行列の流れや列の種類を確認しておくのがおすすめです。

機会があれば、再度来てみたいですね。

それでは、また。