龍籠山 展望台は、神奈川県相模原市緑区川尻にある展望台です。

龍籠山 展望台は、龍籠山の頂上付近にある絶景スポットです。周囲には自然が豊かで、日常を忘れさせてくれる場所です。特に天気の良い日には、遠くまで見渡せる眺望が堪能できます。

龍籠山 展望台は、金刀比羅宮の境内からアクセスでき、標高の高い位置から美しい景色を楽しむことができます。

展望台へ向かう道のりでは、すでに素晴らしい眺めが広がっています。道中の途中でも景色を楽しめますが、最終的にたどり着く展望台からの眺めは格別です。

展望台にはベンチが設置されており、ゆっくりと休憩しながら景色を楽しむことができます。訪れる人は少ないため、静かな環境で落ち着いて眺めることができ、心地よい時間が過ごせます。

展望台からは、橋本駅近くの高層ビル群や、さらに奥に広がる都心のビル群を見ることができます。遠くの風景まで一望でき、東京のビル街の広がりに感動することができます。

展望台には、新宿、スカイツリー、横浜といった名所の方向を示すパネルが設置されています。これにより、どの方向にどんな名所があるのかを簡単に確認でき、見どころを意識しながら景色を楽しむことができます。

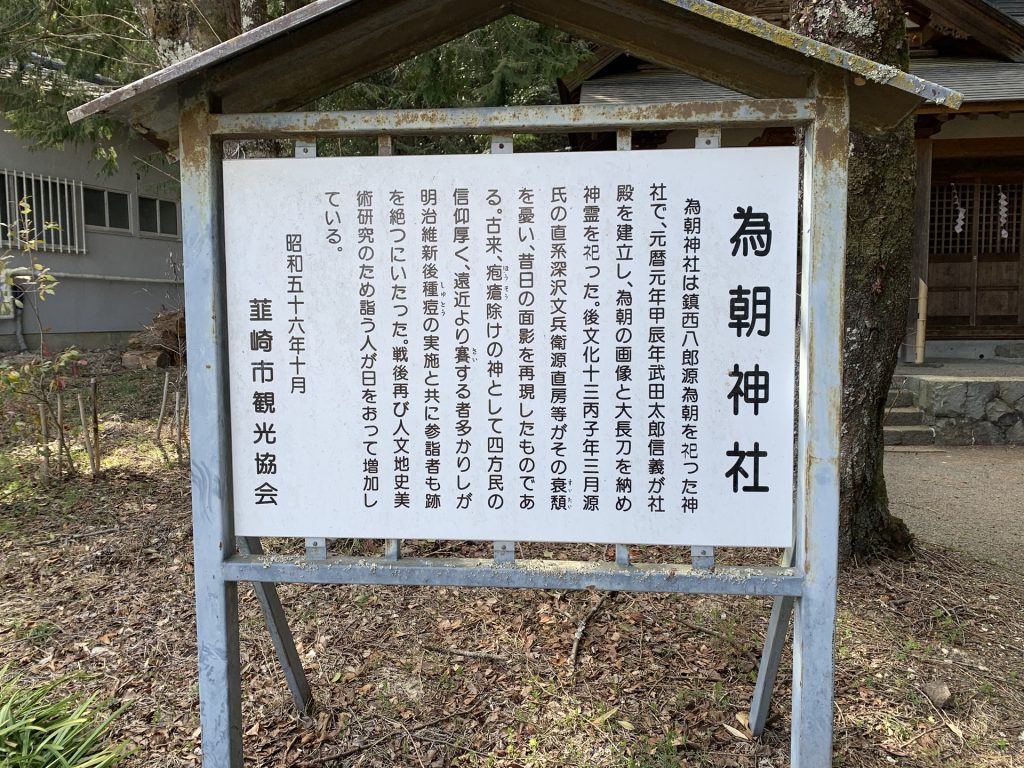

展望台からさらに奥に進むと、金刀比羅宮の奥宮があります。奥宮は歴史的な場所であり、古くから信仰の対象となってきました。静かな雰囲気の中で自然と歴史を感じることができます。

金刀比羅宮の奥宮は、長い歴史を持つ神社で、信仰の場として重要な位置を占めています。この地に建てられた奥宮は、地域の人々にとって重要な聖地となっています。

奥宮の周辺もまた、素晴らしい眺めが広がっています。何世代にもわたって人々に大切にされてきたこの場所では、長い歴史とともに、現在でも多くの参拝者を迎えています。

金刀比羅宮の奥宮からの眺めは素晴らしく、眼下には金刀比羅宮の境内が広がっています。そのさらに上には、航空神社が位置しており、周囲の自然と歴史が調和した風景を楽しむことができます。

龍籠山 展望台は、素晴らしい景色と歴史が楽しめる場所です。都会の喧騒から離れ、静かな場所でリフレッシュできる絶好のスポットです。機会があれば、再度来てみたいですね。それでは、また。

機会があれば、再度来てみたいですね。

それでは、また。