渚の博物館 館山市立博物館分館は、千葉県館山市館山にある博物館です。

渚の博物館は、房総半島の漁業とその文化に関する展示を見ることができる博物館です。常設展示室では、重要有形民俗文化財「房総半島の漁撈用具」や県指定の「房総半島の万祝及び製作関連資料」を中心に、実物の漁具とともに漁業の歴史や技術、生活、信仰などが紹介されています。

渚の博物館は、旧千葉県立安房博物館が館山市に移管されたことにより、2009年4月1日に新たな拠点として再スタートしました。現在は「渚の駅 たてやま」の敷地内に位置しており、海辺のまち・館山の自然と人々の暮らしを伝える総合的な資料館として整備されています。

館内に一歩足を踏み入れると、まず天井の高さに驚かされます。開放感のある空間に、各展示が整理された形で並び、見学しやすい動線が確保されています。展示は解説文や図面なども丁寧に添えられており、専門知識がなくても漁業文化の流れを自然に理解することができます。ゆっくり歩きながら、房総の海とともにある生活に触れることができます。

海苔の養殖加工の展示コーナーでは、房総沿岸で盛んに行われてきた海苔の養殖と加工の様子を見ることができます。中でも、海苔摘み作業に使用される「ベカブネ」が注目の展示物です。浅瀬での作業に適したこの小型和船は、軽量で取り回しが良く、波を切る独特の形状を持っています。実物大のベカブネは、木の質感や作り込みの細やかさまで忠実に再現され、まるで実際に漁場で使用されていたかのような迫力があります。

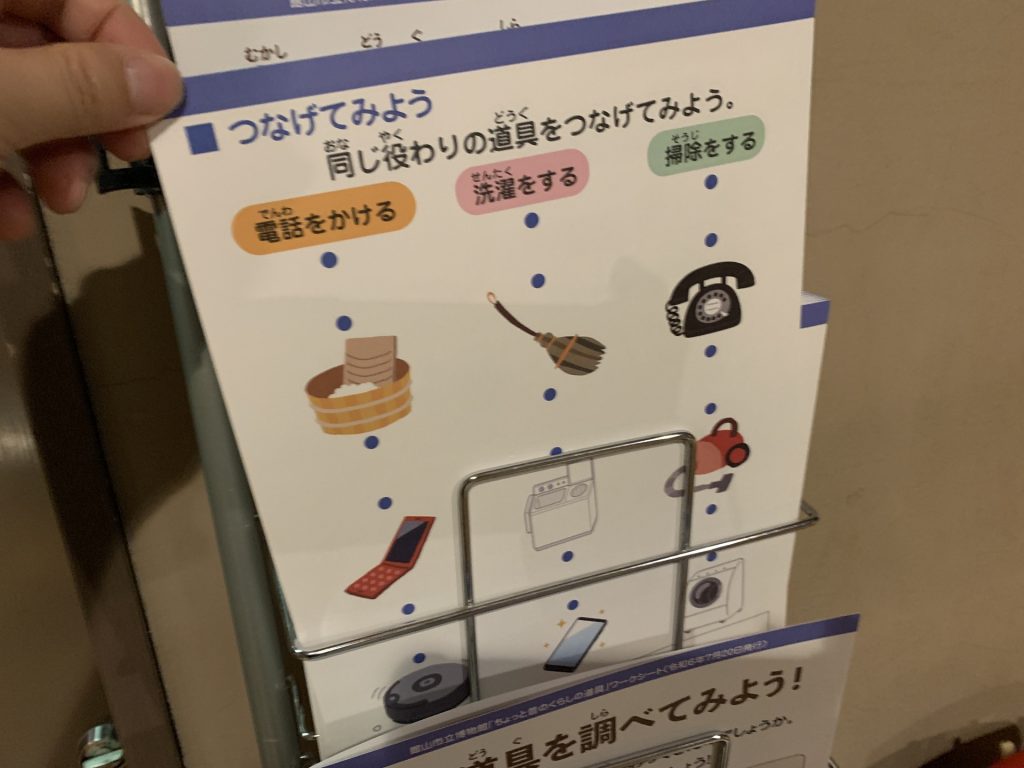

漁業用具の展示では、タコツボやベエカゴなどの漁具が展示されています。どの道具も木や竹、縄など自然素材を用いて作られており、環境との調和を考えた先人の知恵が感じられます。例えば、ベエカゴは魚を傷つけずに捕らえるための仕掛けで、構造もシンプルながら非常に合理的です。現代の道具と比較しながら、時代の変化や工夫の積み重ねに目を向けることができます。

ドビンカゴは、サバやカツオの一本釣りに使うイワシを一時的に生かしておくための浮きカゴです。竹などの天然素材で丁寧に編まれており、浮力を持たせながらも魚が逃げない工夫が施されています。展示では、その構造や素材を間近に見ることができます。房総の沿岸漁業において、こうした道具は漁の成否を左右する重要な存在であり、漁業に息づく知恵が感じられます。

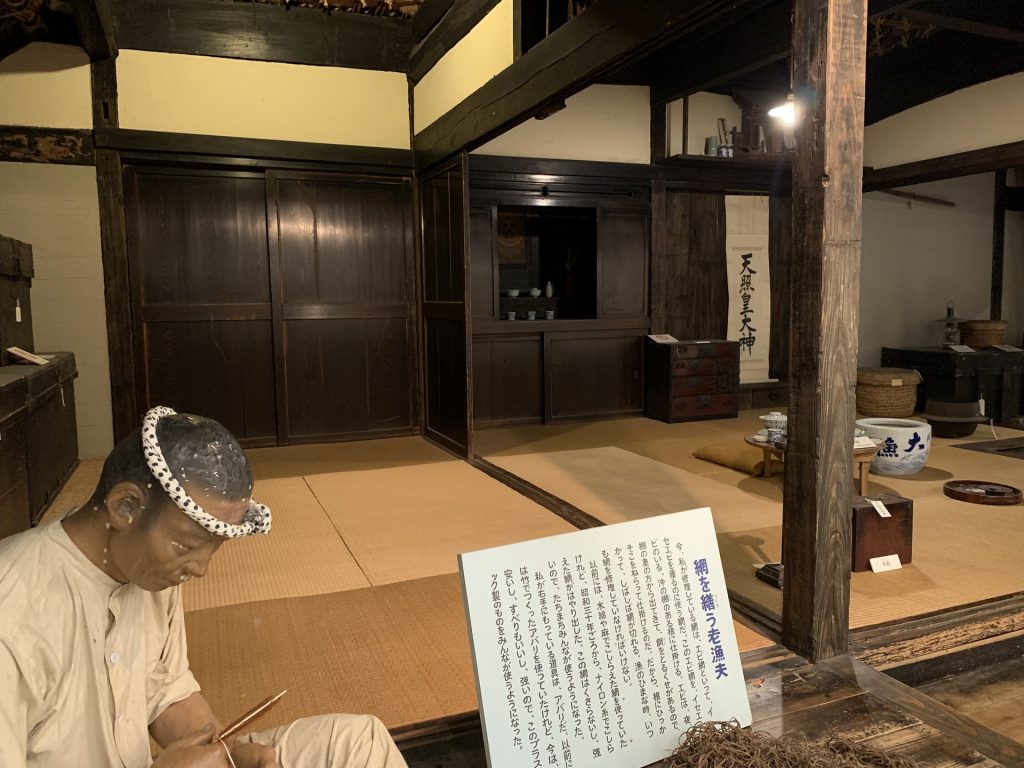

館内には、かつての漁師の暮らしを再現した実物大の民家が展示されています。外観から内部まで忠実に作られており、囲炉裏のある居間や素朴な台所、生活道具なども再現されています。鈴木家住宅の解体前に撮影された写真も紹介され、住まいとしての臨場感を深く味わうことができます。漁業の道具だけでなく、日常の暮らしの風景までも立体的に伝える展示です。

展示されている民家は、茅葺き屋根と太い柱が印象的な伝統的建築で、畳敷きの床が広がる静かな空間です。室内には燭台や火鉢、手箱、神棚、仏壇などが置かれ、生活感と信仰の融合が感じられます。物が少ない構成がかえって暮らしの気配を際立たせており、天井の低さや窓の配置も忠実に再現されています。細部にまで配慮が行き届いた展示から、当時の人々の営みが自然に伝わってきます。

展示室の一角にある「網を繕う老漁夫」の人形は、作業姿勢や道具の配置、衣服のしわに至るまで精巧に作られており、漁師の作業風景をリアルに伝えています。説明版には、イセエビ漁に使うエビ網の修理の重要性や、昭和30年頃に木綿や麻からナイロン製へと素材が変化したことが書かれています。また、網を繕う道具「アバリ」についても触れられ、現在はプラスチック製が一般的であることがわかります。

再現された民家の空間は、単なる展示物というよりも、生活がそのまま止まったような印象を受けます。例えば、火鉢のそばに置かれた湯呑み、玄関の履物、押し入れの襖など、細かい部分に生活の痕跡が残されており、「今にも誰かが帰ってきそう」と感じさせる雰囲気をまとっています。

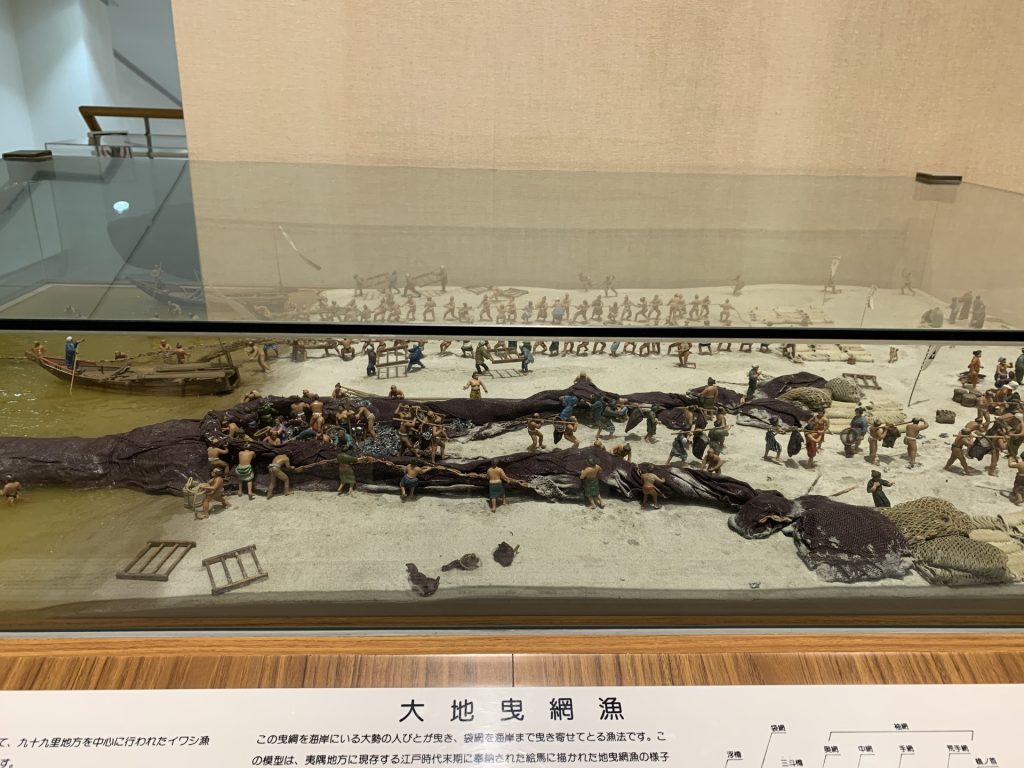

大地曳網漁の様子を再現したジオラマが展示されています。海岸で大勢が生綱を引く姿、海上の袋網、引き揚げられる魚などが立体的に表現され、一人一人の動きや表情まで細かく再現されています。実際の漁の流れがひと目でわかるため、当時の漁法や地域社会の共同作業のあり方を学ぶことができます。大がかりな漁の営みを、歴史資料と視覚的に結びつける展示となっています。

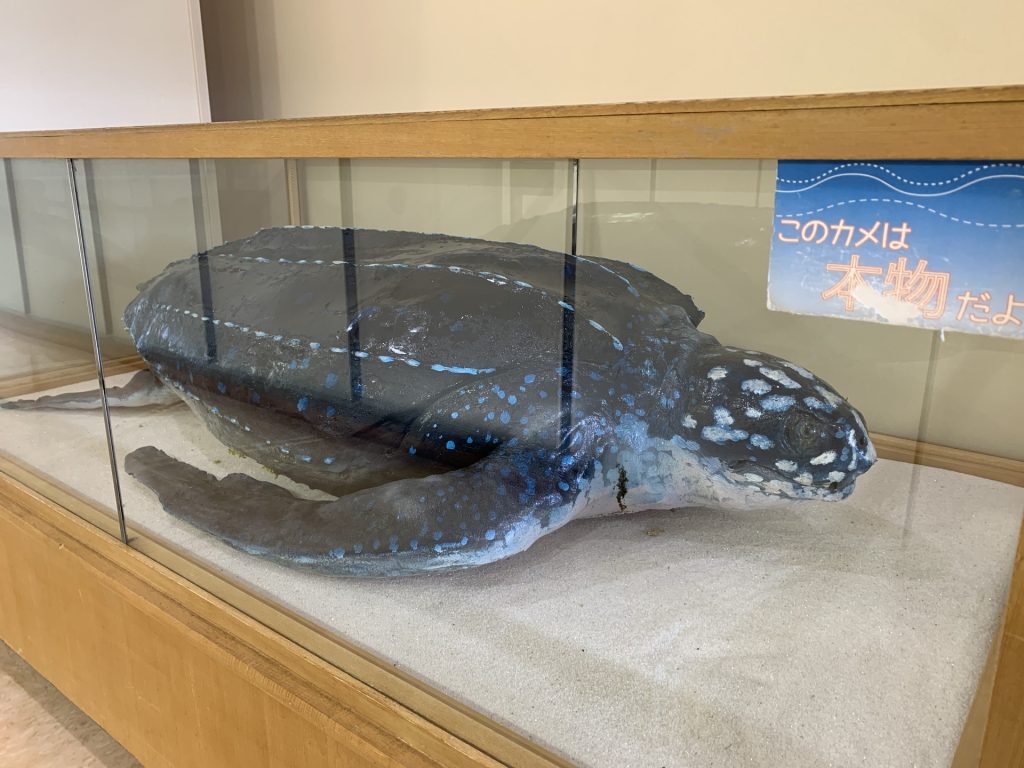

展示されているオサガメは、ウミガメ類の中でも最大の種で、実物が用いられているとのことです。その大きさと存在感は圧巻で、甲羅の模様や質感も非常にリアルに見ることができます。かつて漁師たちは、海上でウミガメに出会うと豊漁の前兆と信じて喜んだというエピソードも紹介されており、海の生き物と漁の関係がうかがえます。生物としての姿だけでなく、漁業文化の中での意味合いにも触れることができる展示です。

展示されている捕鯨砲は、我が国で沿岸の小型捕鯨に用いられてきたノルウェー式の口径50mm捕鯨砲です。主にツチクジラやゴンドウクジラといった小型の鯨類を対象とし、48トン未満の捕鯨船に搭載されて操業されてきました。装填されているモリは、先端が平らな「平頭もり」と呼ばれるもので、鯨の体を傷つけすぎないように工夫されています。

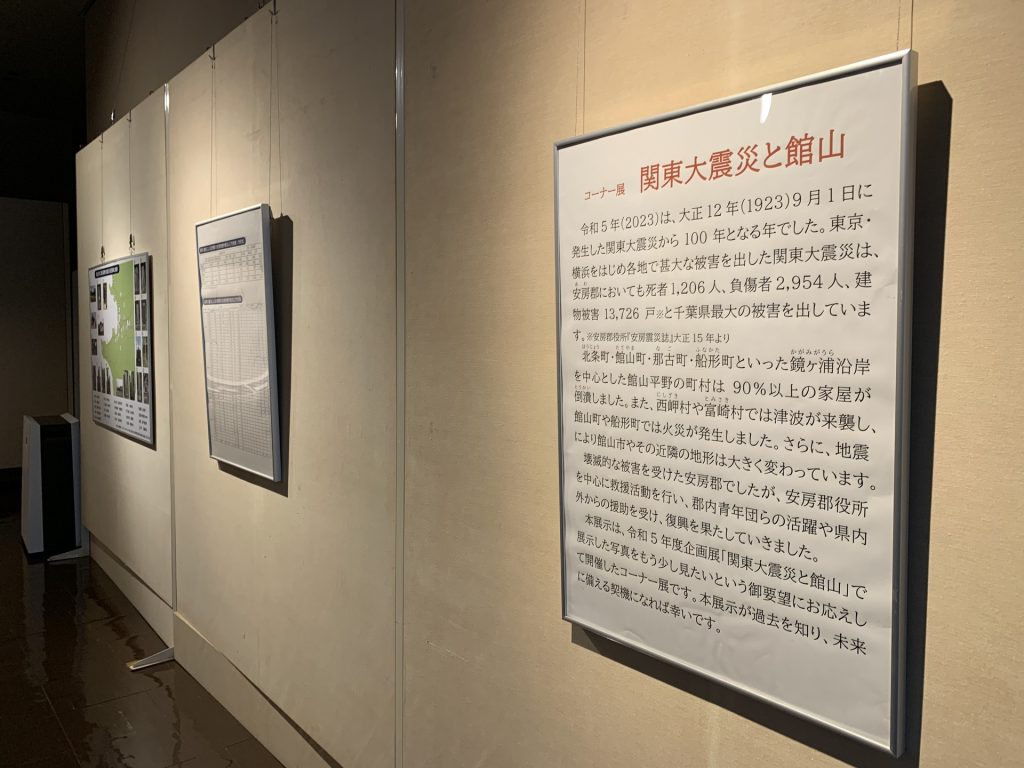

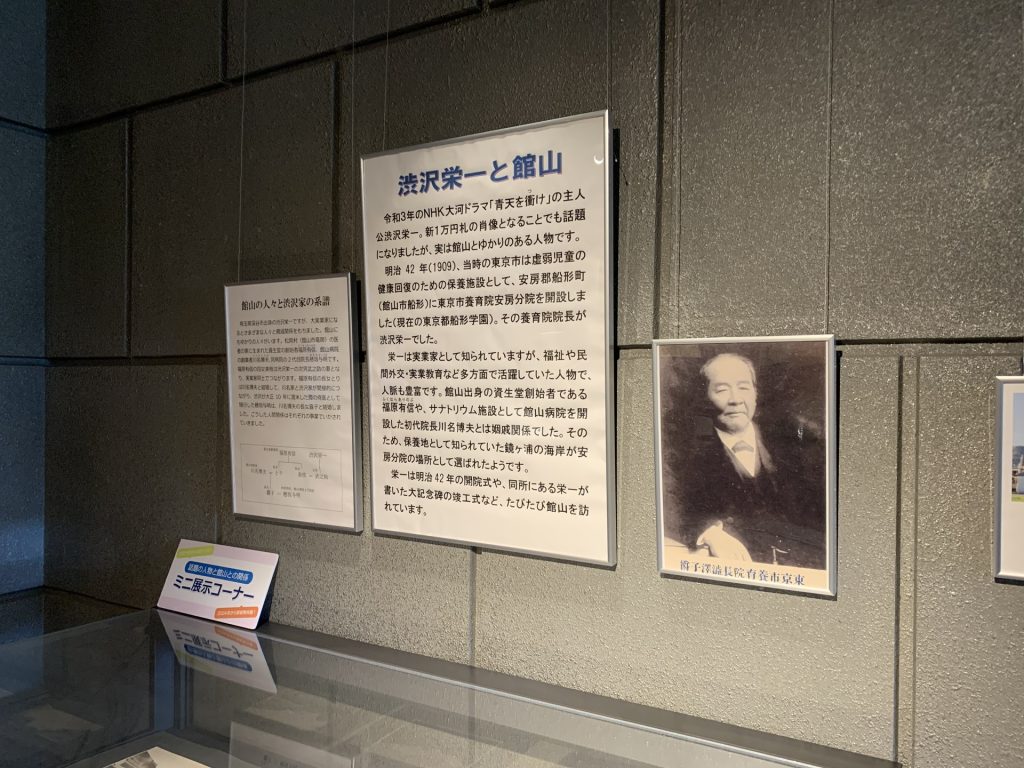

渚の博物館には、常設展示とは別に企画展示室が設けられています。このスペースでは、季節ごとのテーマに沿った展示や、地域の特色に根ざした企画展などが開催されており、訪れるたびに新しい発見をすることができます。

訪れた日は、ちょうど企画展示室が展示替え作業中でした。そのため、展示物を実際に見ることはできませんでしたが、展示物が並ぶ前の空間を見る機会はなかなか無く、逆に博物館の「裏側」を垣間見たような特別な気分にもなりました。次回訪れる際には、どのような企画展示が用意されているか楽しみにしたいと思います。

機会があれば、再度来てみたいですね。

それでは、また。