山梨県立考古博物館は、山梨県甲府市下曽根町にある博物館です。

山梨県立考古博物館

山梨県立考古博物館は、考古学の調査成果から山梨の歴史を学ぶ場として親しまれている博物館です。

山梨県立考古博物館

山梨県立考古博物館

山梨県立考古博物館は、甲斐風土記の丘・曽根丘陵公園内に位置し、1982年に開館した施設です。博物館は、国指定の史跡である古墳が点在する曽根丘陵公園の中心に位置しています。

山梨県立考古博物館

博物館の入り口付近には、象の銅像が置かれています。甲府市内でナウマンゾウの臼歯(きゅうし)の化石が発見されたことから、甲府にも生息していたことが判明したため、ナウマンゾウ親子の実物大復元像を作成し展示したそうです。

山梨県立考古博物館

山梨県立考古博物館

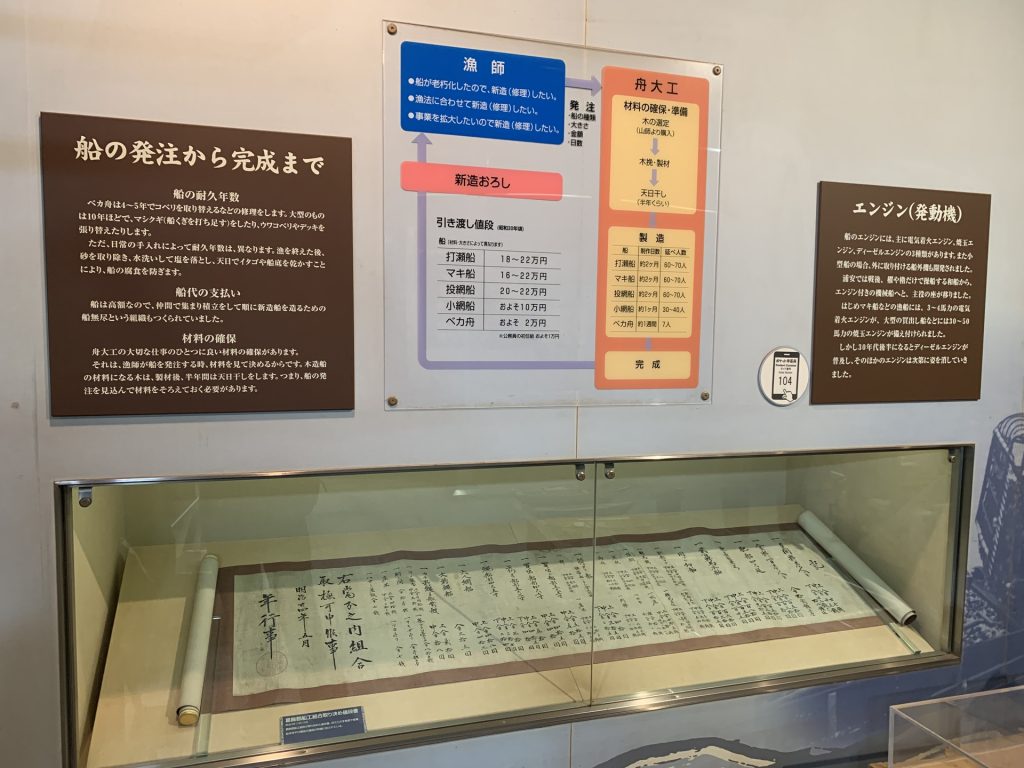

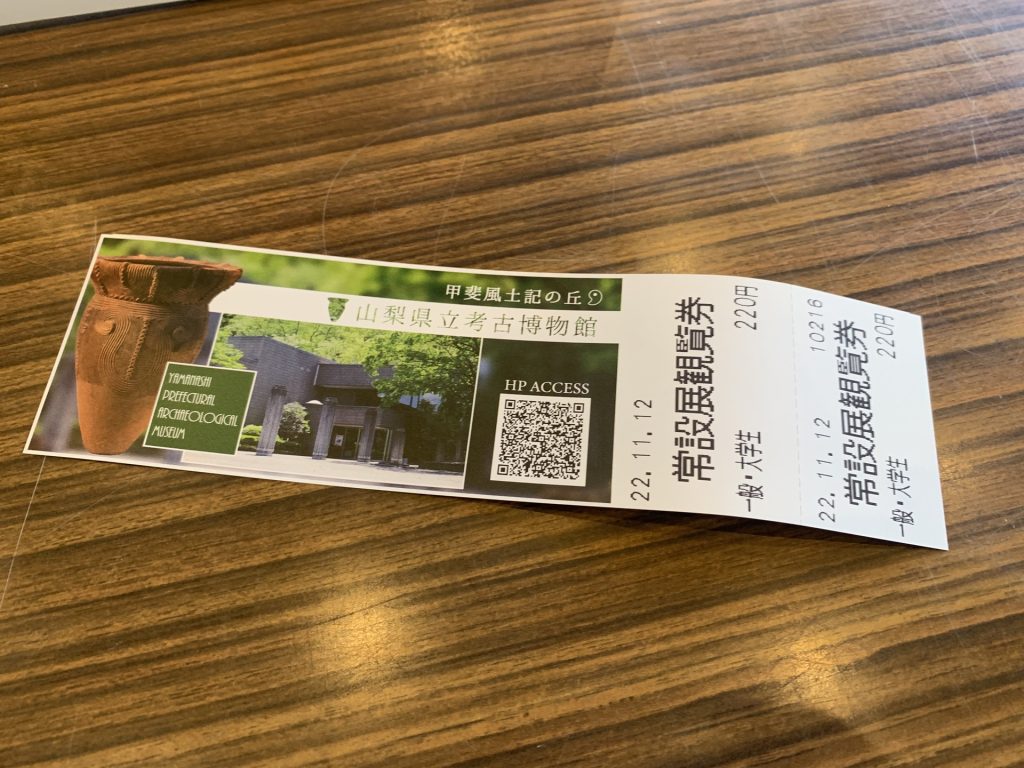

博物館には考古資料を展示する常設展があり、特別展を開催している期間もあります。特別展の展示準備のため休館になることがあり、特別展期間中は常設展が大幅に縮小されるので、設展をしっかり見たい場合は、特別展が開催されない期間に訪れる方が良いそうです。

山梨県立考古博物館

山梨県立考古博物館

訪れた時期には、特別展では「甲斐の勇者─その原像を探る─」が開催されていました。

山梨県立考古博物館 エントランスホール

山梨県立考古博物館 エントランスホール

館内に入ると、エントランスホールがあります。エントランスホールはコンクリート打ちっぱなしの天井高の空間で、期間によってはミニ展示が開催されていることがあるそうです。

山梨県立考古博物館 常設展

山梨県立考古博物館 常設展

常設展示室では1万2000以上前の旧石器時代から歴史代まで時代順に展示されています。旧石器時代の石器、縄文時代の華麗な縄文土器、土偶、弥生時代の弥生土器、木製農具、博物館西にある国指定史跡銚子塚古墳附丸山塚古墳から発掘された出土品、県指定史跡甲府城跡の出土品、鰍沢河岸跡の出土品など明治時代までの様々な考古資料を鑑賞することができます。

山梨県立考古博物館 旧石器時代

山梨県立考古博物館 旧石器時代

初めにあるのは旧石器時代のエリアです。日本の歴史は縄文時代から始まると考えられていましたが、縄文時代より古い地層から石器が発見されたことにより、縄文以前の日本人の生活が確認されました。その時代を旧石器時代といいます。

山梨県立考古博物館 旧石器時代

山梨県立考古博物館 旧石器時代

当時の石器を打製石器と呼び、その形(用途)よって、ナイフ形石器、尖頭器(せんとうき)、彫器(ちょうき)、削器(さっき)に大別されます。

山梨県立考古博物館 縄文時代 土偶コーナー

山梨県立考古博物館 縄文時代 土偶コーナー

今からおよそ1万2000年前に最後の氷河期が終わり、寒冷な気候は温暖化しました。縄文時代は、今から2300年前までの1万年続いた時代をいいます。環境の変化は、当時の人々の生活様式を大きく変化させました。

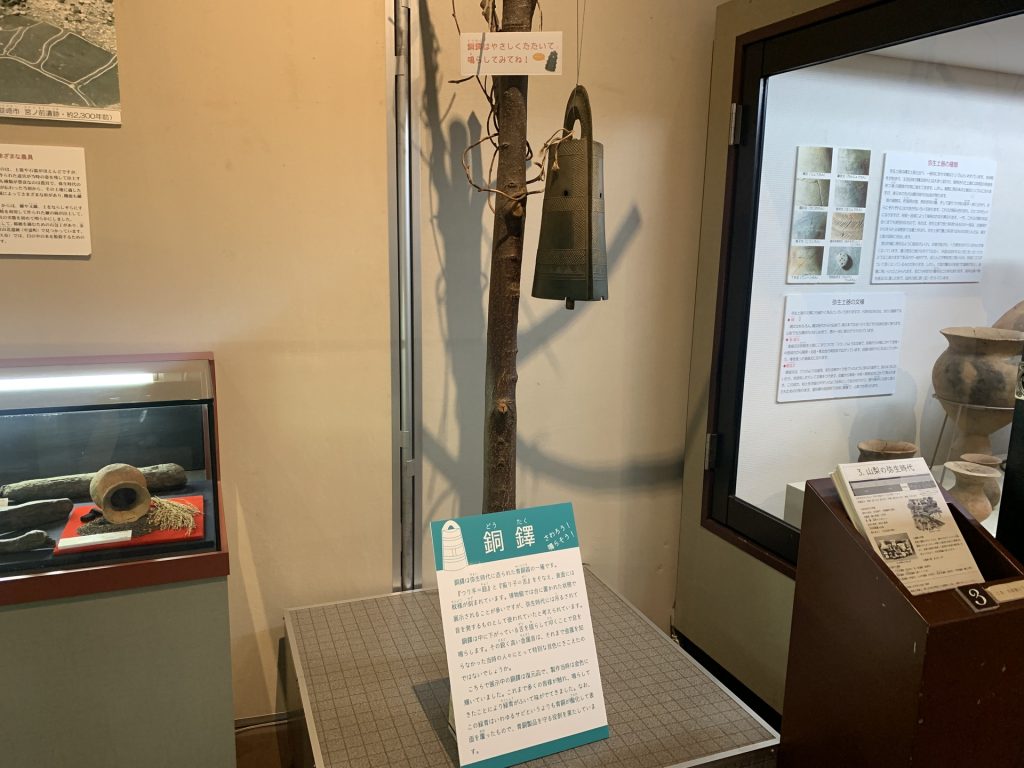

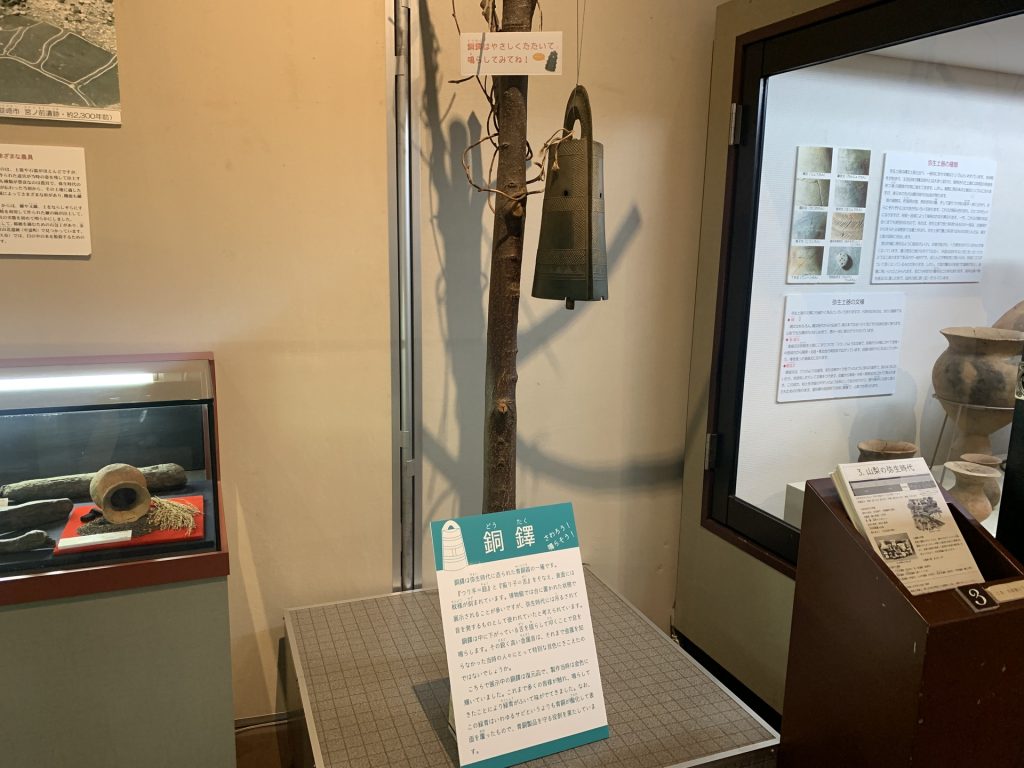

山梨県立考古博物館 弥生時代 銅鐸

山梨県立考古博物館 弥生時代 銅鐸

銅鐸は、弥生時代に青銅製の鋳物でつくられた、つり手(鈕(ちゅう))と振り子(舌(ぜつ))をそなえた、紋様を有するベルのことをいいます。この銅鐸は復元品なので、実際に叩いて鳴らすことができます。

山梨県立考古博物館 古墳時代

山梨県立考古博物館 古墳時代

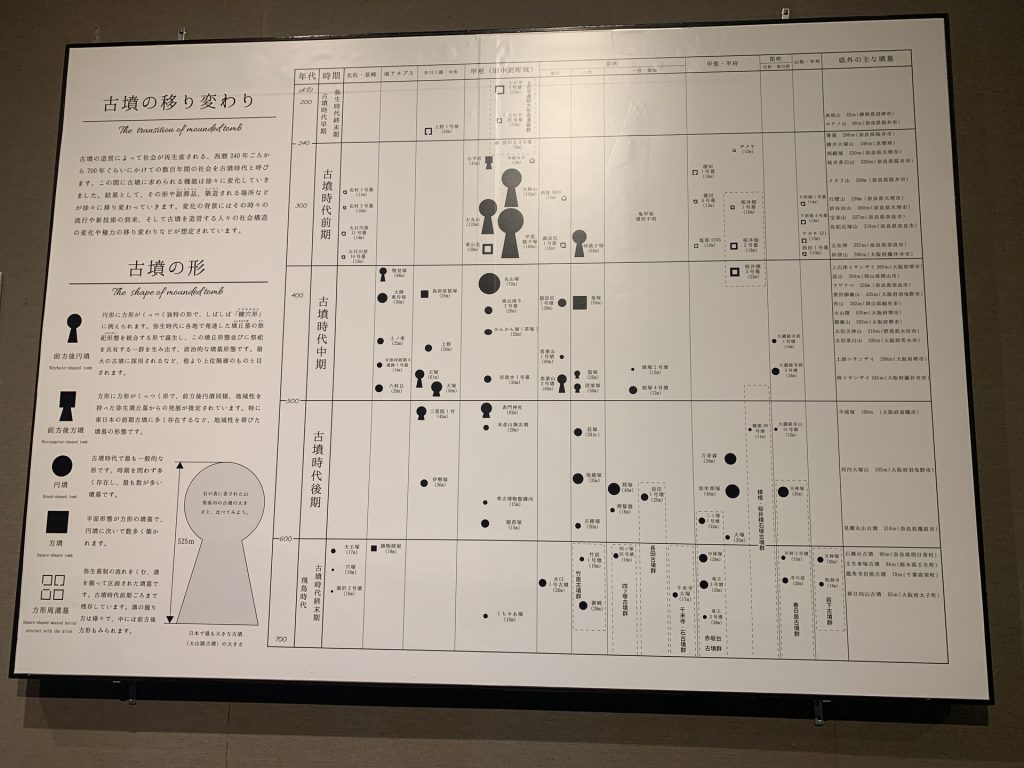

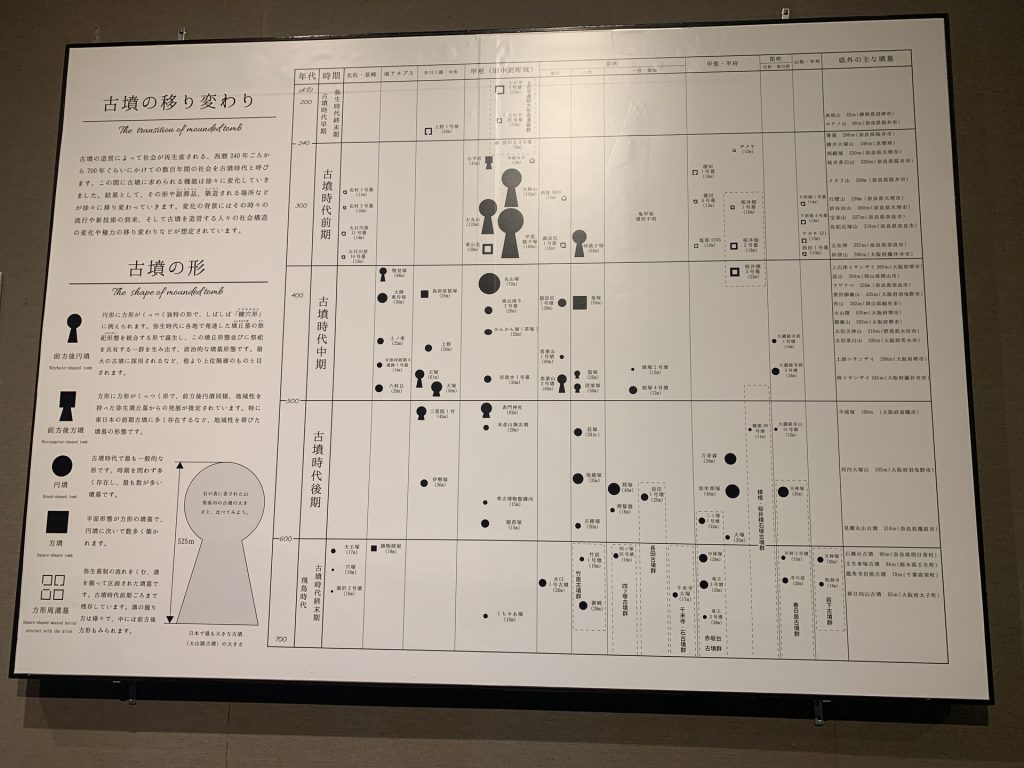

弥生時代に始まった農耕は、鉄器の普及や耕地面積の拡大、灌漑(かんがい)技術等の発達により生産力が拡大しました。古墳時代は、日本各地で盛んに古墳が造られ、平城京遷都(せんと)までのおよそ400年間の期間のことをいいます。

山梨県立考古博物館 古墳時代

山梨県立考古博物館 古墳時代

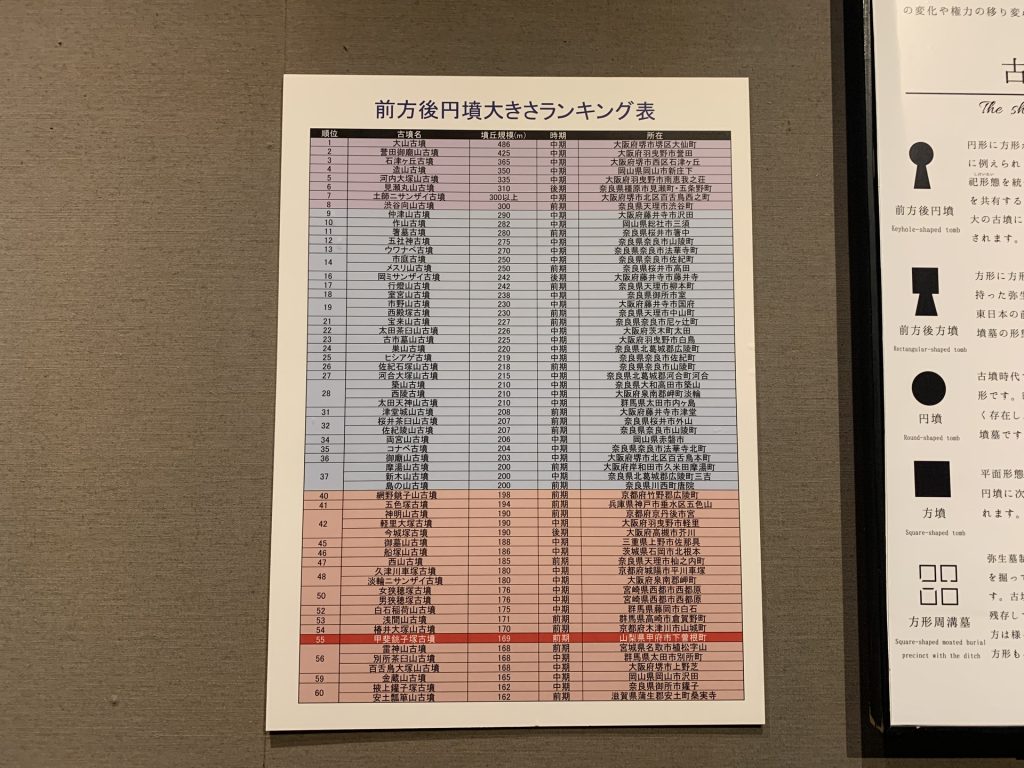

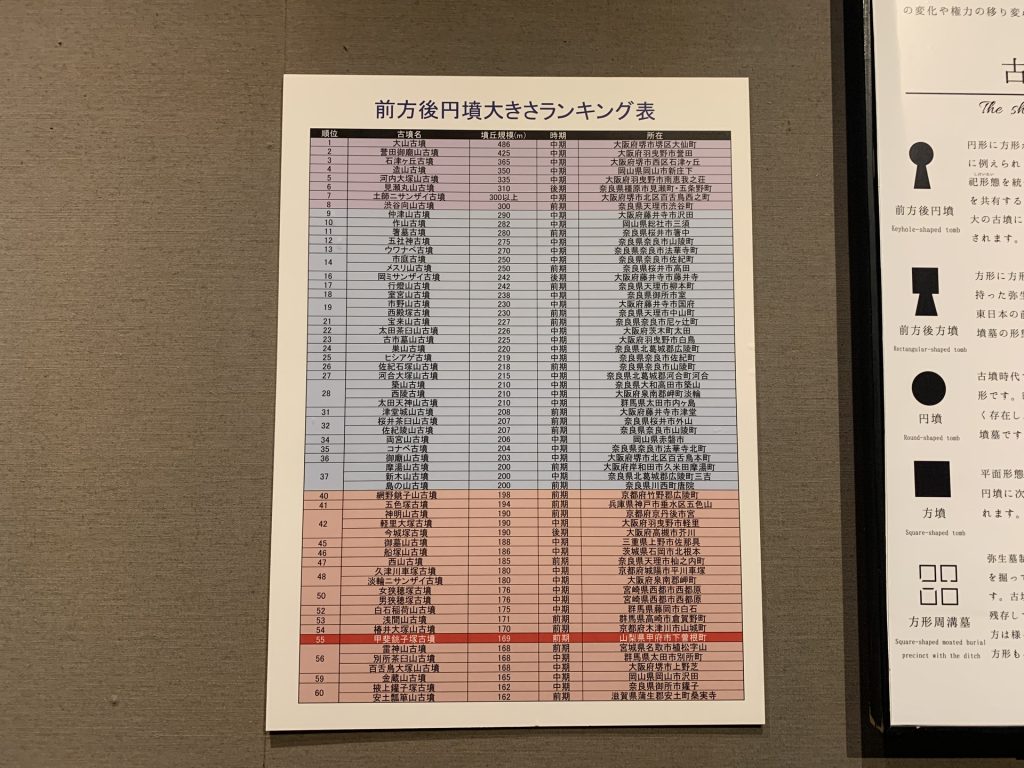

山梨県立考古博物館のある甲斐風土記の丘・曽根丘陵公園内には、全長169メートルを誇る、前方後円墳・甲斐銚子塚古墳があります。なぜこの地に巨大古墳が造営されたのか、完全には解明されていないそうです。

山梨県立考古博物館 古墳時代

山梨県立考古博物館 古墳時代

前方後円墳・甲斐銚子塚古墳のランキングは55位ですが、4世紀後半の当時、東日本最大級の古墳だったそうです。

山梨県立考古博物館 古墳時代

山梨県立考古博物館 古墳時代

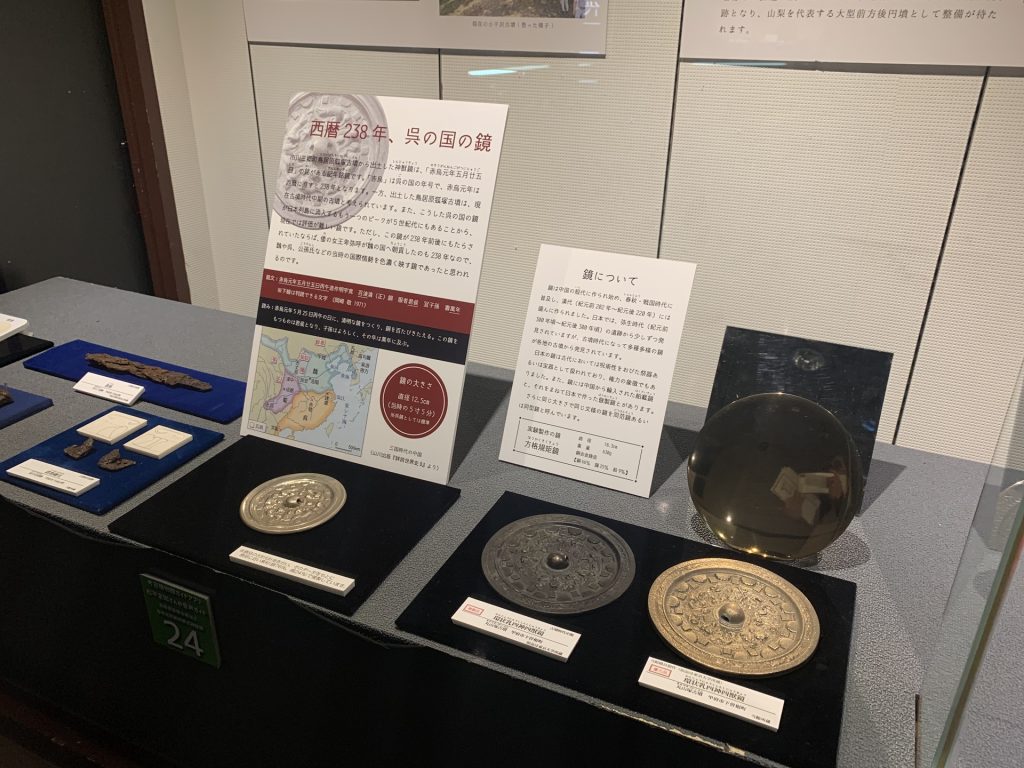

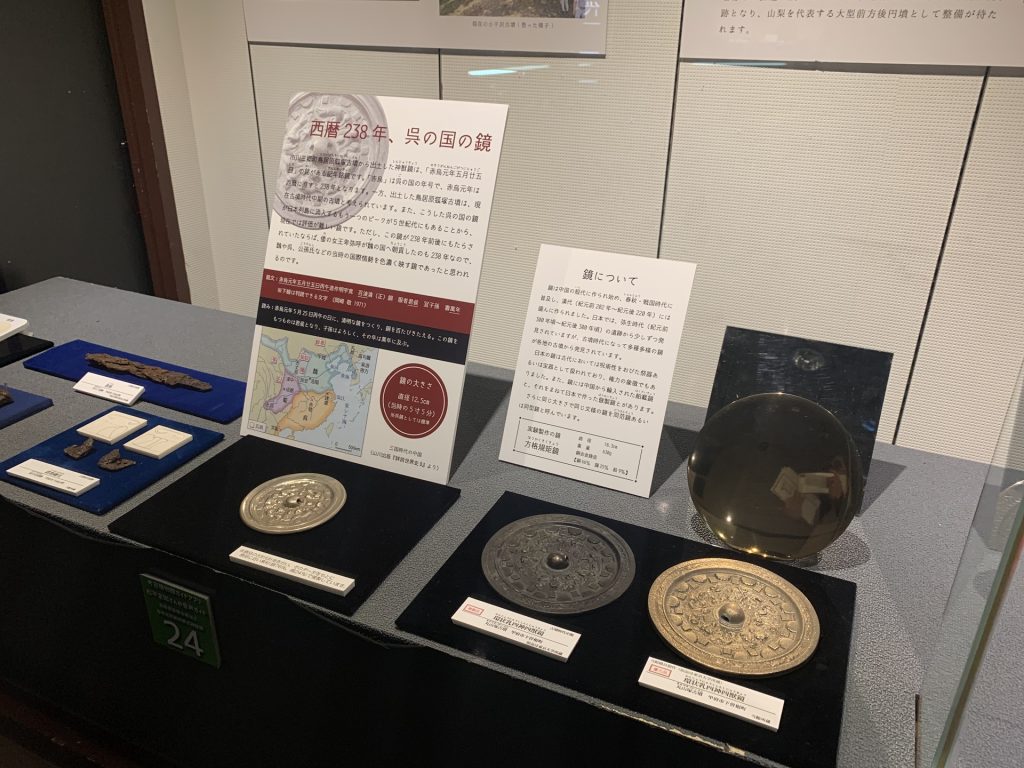

古墳からは様々な副葬品が出土しています。前期の古墳からは刀剣類、工具類(のこぎり)、石枕、鏡、勾玉、石釧が、後期の古墳からは馬具、武器・武具、須恵器などが出土しています。

山梨県立考古博物館 歴史時代

山梨県立考古博物館 歴史時代

奈良時代以降の時代を歴史時代といいます。歴史時代には、日本の歴史を文献や記録によって追うことができるようになりました。「日本書紀」と「続日本紀」は、日本の歴史を記録した古典的な書物で、日本の歴史を年代順に記述し、事実や伝承を織り交ぜながら、重要な出来事について詳細に記されています。

山梨県立考古博物館 歴史時代 近世・近代

山梨県立考古博物館 歴史時代 近世・近代

時代が進むと展示されている品々は、椀や徳利など、見覚えがあったり使ったことがあるような製品に置き換わってきます。

山梨県立考古博物館 歴史時代 近世・近代

山梨県立考古博物館 歴史時代 近世・近代

山梨県指定文化財の慶長一分金の展示も行われています。慶長一分金は、江戸時代初期の慶長年間に鋳造された日本の金貨です。慶長一分金は、金座の慶長年号と一文(一文の価値)を表す文字が刻まれ、その価値や歴史的な意義から貴重な文化財とされています。

山梨県立考古博物館 ミュージアムショップ

山梨県立考古博物館 ミュージアムショップ

常設展からエントランスホールに戻ると、ミュージアムショップ「古代村」があります。考古博物館協力会が運営するショップでは、発掘調査報告書などの書籍、絵はがきやクリアファイル、オリジナルエコバックなどのオリジナルグッズ、豆はにわ、勾玉ストラップ、勾玉作りセット、火起こし道具などの考古に関するグッズが販売されていました。

山梨県立考古博物館

山梨県立考古博物館

旧石器時代から近代に至るまでの考古資料を展示する山梨県立考古博物館。

機会があれば、再度来てみたいですね。

それでは、また。