狭山市立博物館は、埼玉県狭山市稲荷山にある博物館です。

狭山市立博物館は、狭山市制施行35周年を記念して1991年に開館しました。「入間川と入間路-その自然と風土-」をテーマに、狭山の歴史や文化を紹介する社会教育施設です。原始時代から現代までの歩みを、実物資料や復元模型、映像などを使って展示しています。狭山の自然と人々の暮らしを知ることができる場所として、多くの人々に親しまれています。

博物館の建物は、モダンなデザインが特徴的で、周囲の緑と調和しながらも、現代的な建築の美しさを感じさせるデザインです。館内も広々としており、ゆったりと展示を楽しむことができます。入口に立つだけで、期待感が高まります。

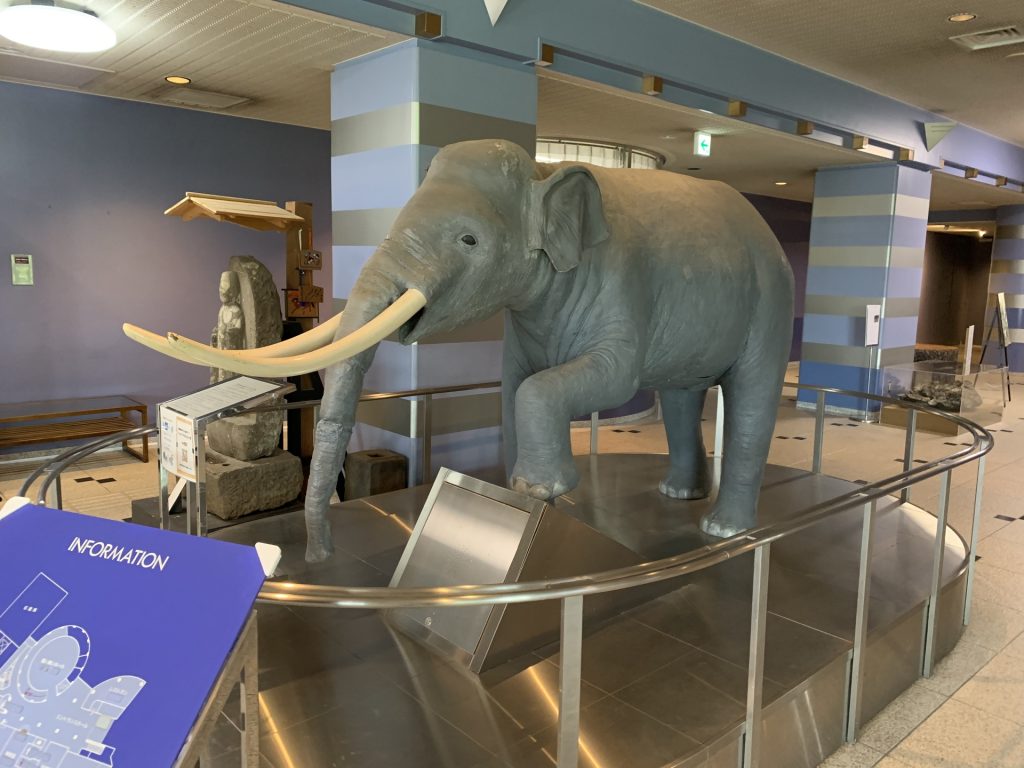

エントランスホールには、大きなゾウの模型が展示されています。これは狭山市で発見されたアケボノゾウの復元像です。アケボノゾウはゾウとしては小型ですが、実物大の模型は迫力があります。毛が生えていない点が特徴で、古代の狭山に生息していた様子を想像することができます。

エントランスを進むと、メタセコイアの樹幹化石が展示されています。メタセコイアはかつて日本にも自生していた落葉針葉樹で、現在は中国に分布しています。この化石は、古代の狭山の自然環境を知る手がかりとなる貴重な資料です。樹木の成長や気候の変遷を感じ取ることができます。

バラモミは、関東平野では珍しいマツ科の常緑高木です。かつて堀兼神社にそびえていたこの巨木は、高さ27メートル、幹周3.6メートルと堂々たる姿でした。しかし、1985年に立ち枯れが進み、1992年の猛暑で完全に枯死しました。そのため、貴重な木の断面を保存する形で博物館内に展示されています。

館内には、落ち着いた雰囲気のカフェが併設されています。展示を見学した後に、ゆっくりとくつろぐことができます。大きな窓から外の景色を眺めながら、コーヒーや軽食を楽しめるのも魅力です。博物館巡りの合間に、ひと息つくにはぴったりの空間となっています。

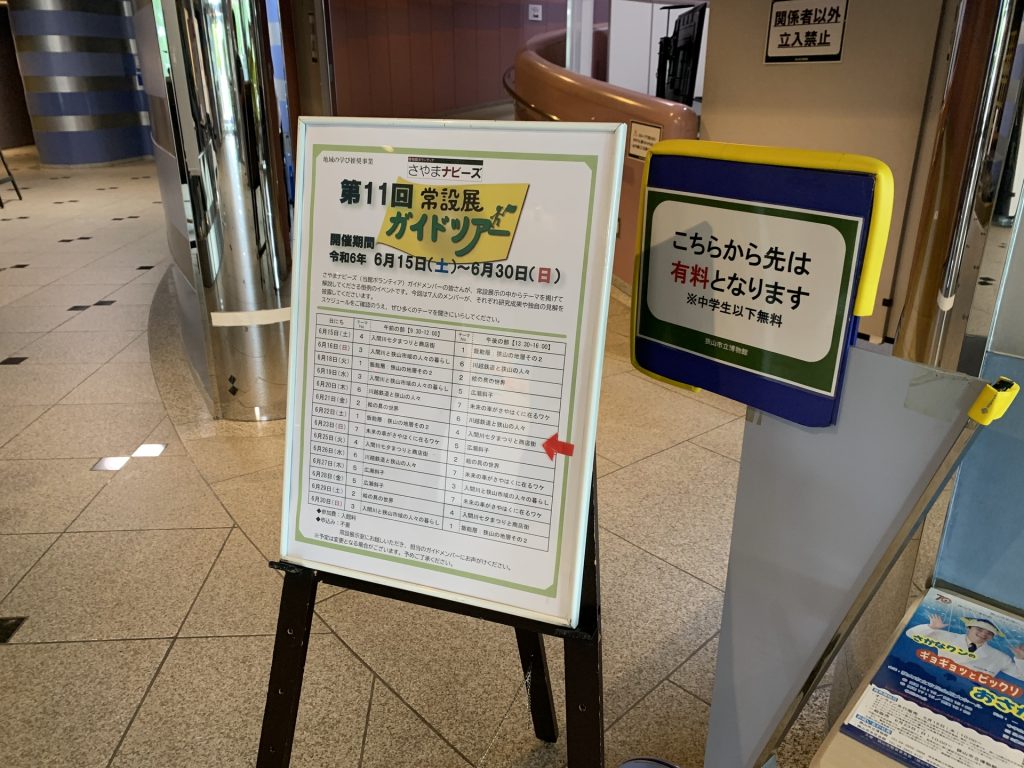

常設展では、「入間川と入間路-その自然と風土-」をテーマに、狭山の歴史や文化が紹介されています。旧石器時代から現代までの狭山の変遷を、さまざまな資料を通じて学ぶことができます。館内ではガイドツアーも行われており、より深く狭山の歴史を知ることができます。

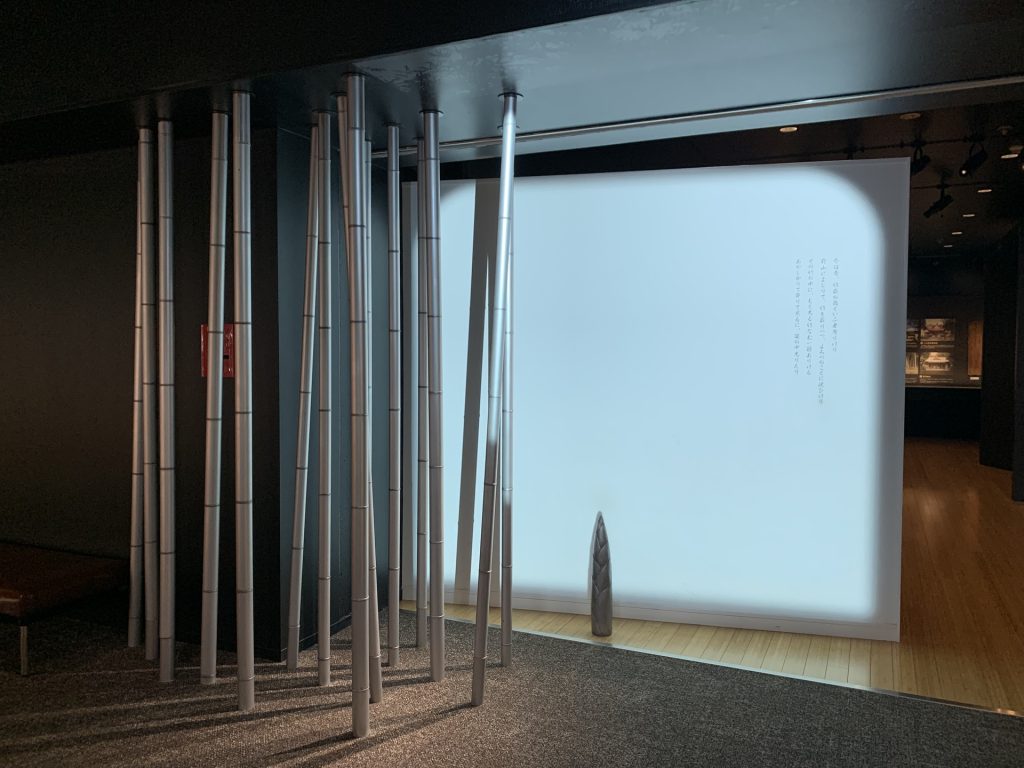

館内をさらに進むと、「舞い舞いホール」があります。このホールは、狭山市内に残る古代井戸「七曲井」や「堀兼之井」をイメージして設計されました。

特徴的なのは、外周がスロープになっている点です。上り坂を360度回ると、ホールの上部へと到達する構造になっています。ゆるやかな傾斜を歩きながら、展示を楽しむことができます

「舞い舞いホール」企画展やイベントが開催されるスペースとして活用されており、訪れるたびに異なる展示や催しを楽しむことができます。

博物館の2階には、茶室が設けられています。ここでは、「茶道体験事業」などのイベントが開催されており、日本文化の奥深さを学ぶことができます。静かな空間で、お茶の作法や歴史に触れながら、特別な時間を過ごすことができます。和の趣を感じられる貴重な施設です。

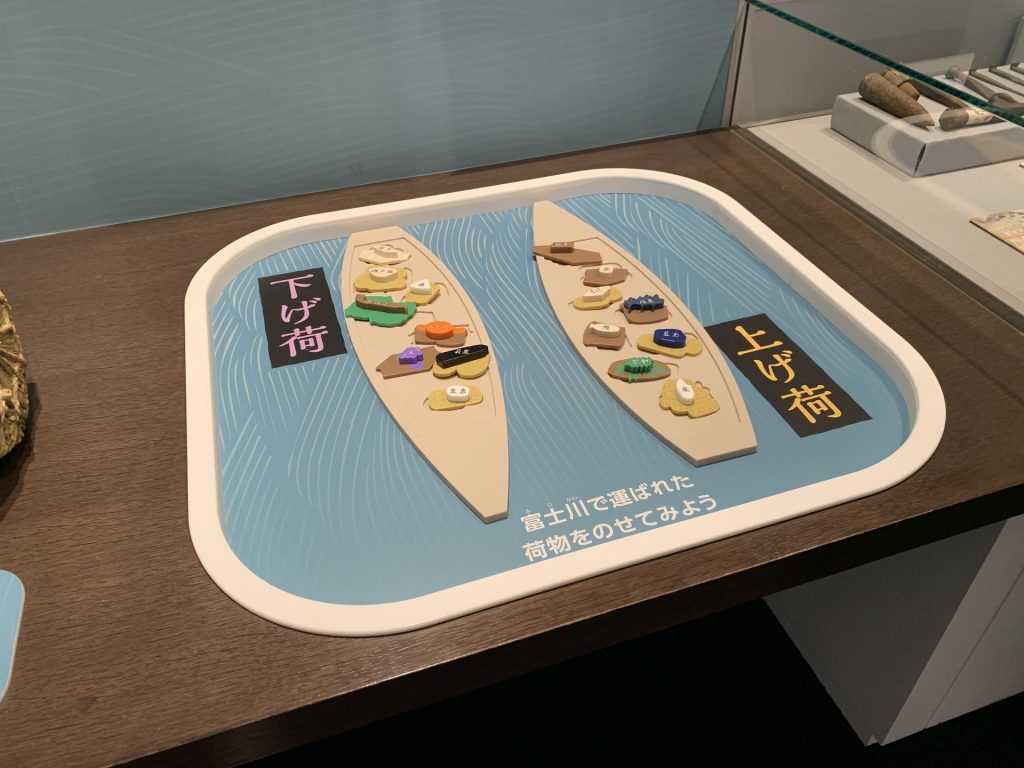

博物館の中心となる常設展示室には、狭山の歴史を物語るさまざまな資料が並んでいます。旧石器時代の遺物や縄文時代の住居跡の復元、近世の狭山の様子など、幅広い時代の展示が見られます。実際に歩きながら、時代の流れを感じ取ることができます。

今から行ってみたいと思います。

それでは、また。