荒川知水資料館アモアは、東京都北区志茂にある資料館です。

荒川知水資料館アモアは、荒川という大きな川が東京の街を形作り、人々の暮らしに深く関わってきた歴史や、自然の力との共存について学ぶことのできる資料館です。

荒川知水資料館アモアは、荒川と新河岸川に囲まれた立地にあるため、荒川や新河岸川を間近に感じることができます。

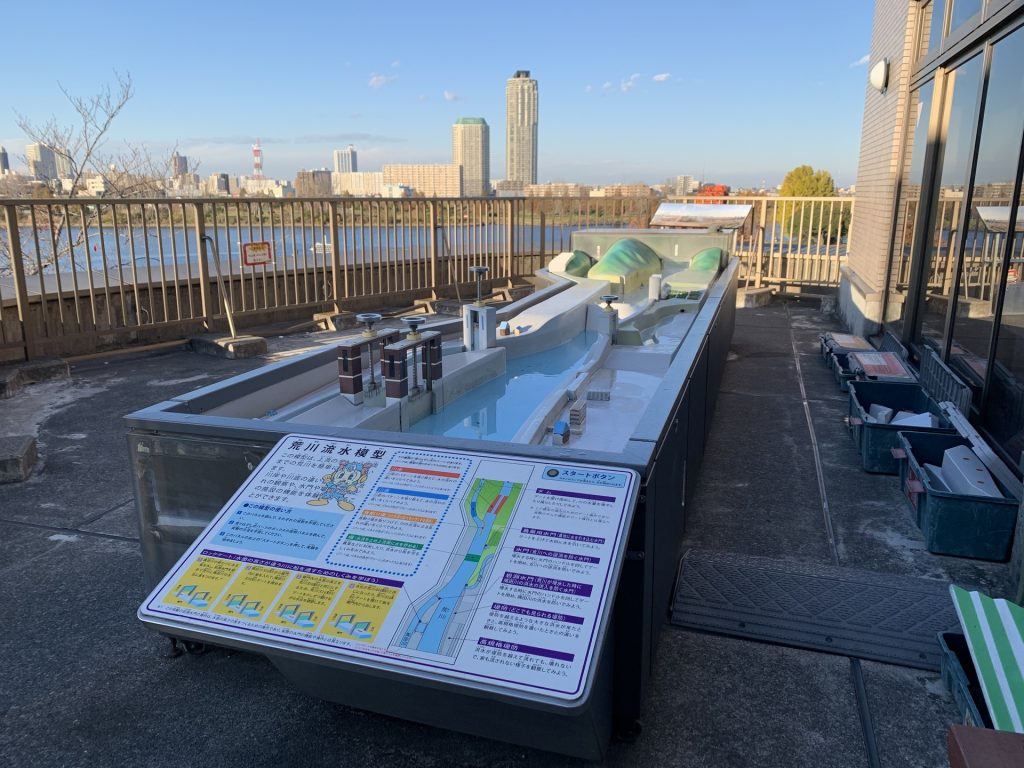

荒川知水資料館アモアの屋上に登ると、テラスがあります。テラスからは荒川と岩淵水門を一望することができます。屋外の開放感の中でさわやかなひとときを過ごすことができます。

荒川流水模型は、荒川の一部を縮尺して再現した模型に実際に水を流し、堤防や水門がどのように機能するのかを視覚的に確認できる装置です。まるで小さな実験場のようなもので、洪水時の水の流れや、水門の開閉による水位の変動などを、安全な環境下で観察することができます。

3階のフロアには、地域交流スペース・ライブラリーがあります。地域交流スペースは、利用を申請することにより利用でき、地域の環境団体やボランティアグループが、定期的または不定期に集まり、活動計画を立てたり、情報交換を行ったりする場として利用できます。

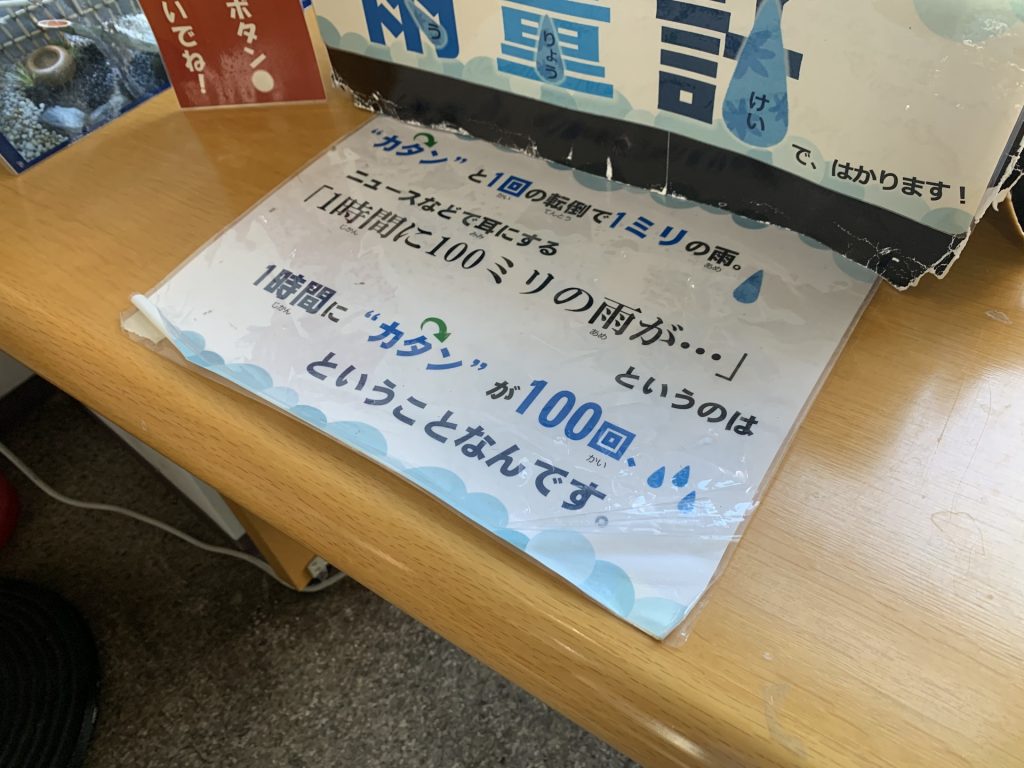

3階のフロアには、雨量計が展示されていました。雨にみたてたシャワーがカタカタと音を立ててカウントしていく様子は、まるで自然の音のようです。この音は、単なる機械の音ではなく、雨という自然現象と人との繋がりを感じさせてくれるのではないでしょうか。

雨量計の1回の「カタン」は1ミリの雨量を計測するそうです。実際にその様子を観察できることは、とても貴重な体験です。

荒川知水資料館アモアの屋上は、荒川と岩淵水門を一望できる絶好のスポットです。