渚の駅たてやま 海辺の広場は、千葉県館山市館山にある水族館です。

渚の駅たてやまは、館山市にある海をテーマにした複合施設です。建物のすぐ外には海が広がり、施設全体が海とつながっているように感じられます。展示はコンパクトながらも、地元・館山湾に生息する魚を中心に構成されており、小さな子ども連れでも十分に楽しむことができます。

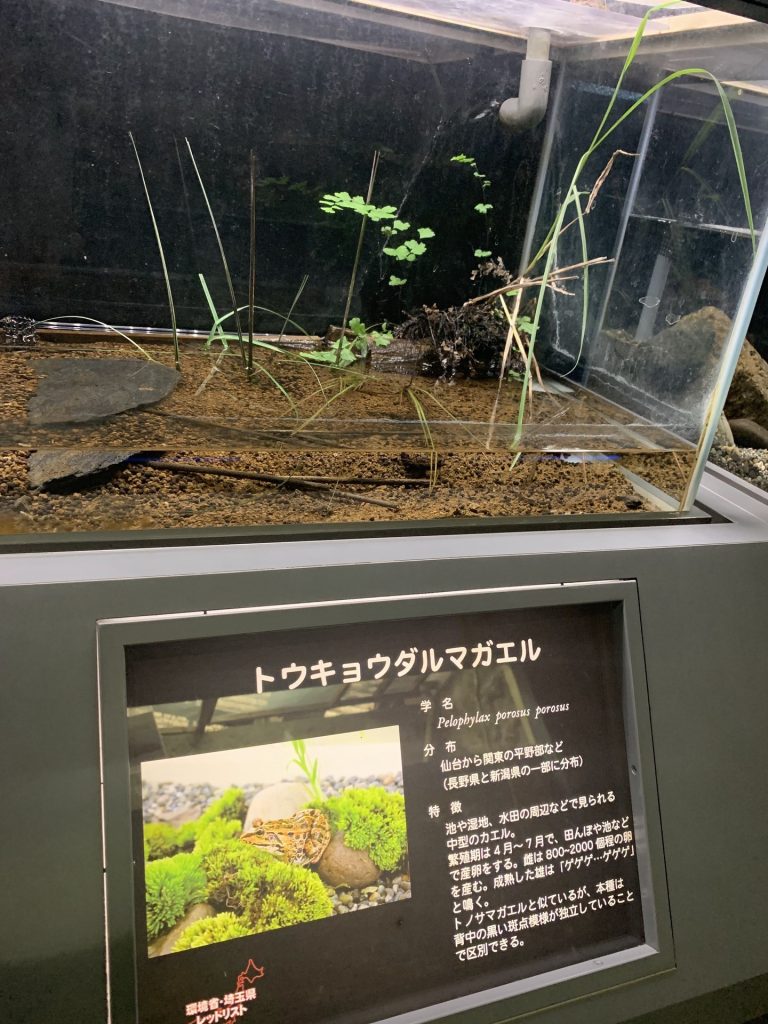

「海辺の広場」という名前からは遊具が並ぶ公園のような印象を受けますが、実際には小さな水族館のような施設です。屋内には水槽が複数設置されており、館山湾の魚やエビ、貝などが展示されています。室内は明るく清潔感があり、小さな子どもでも安心して見学することができます。

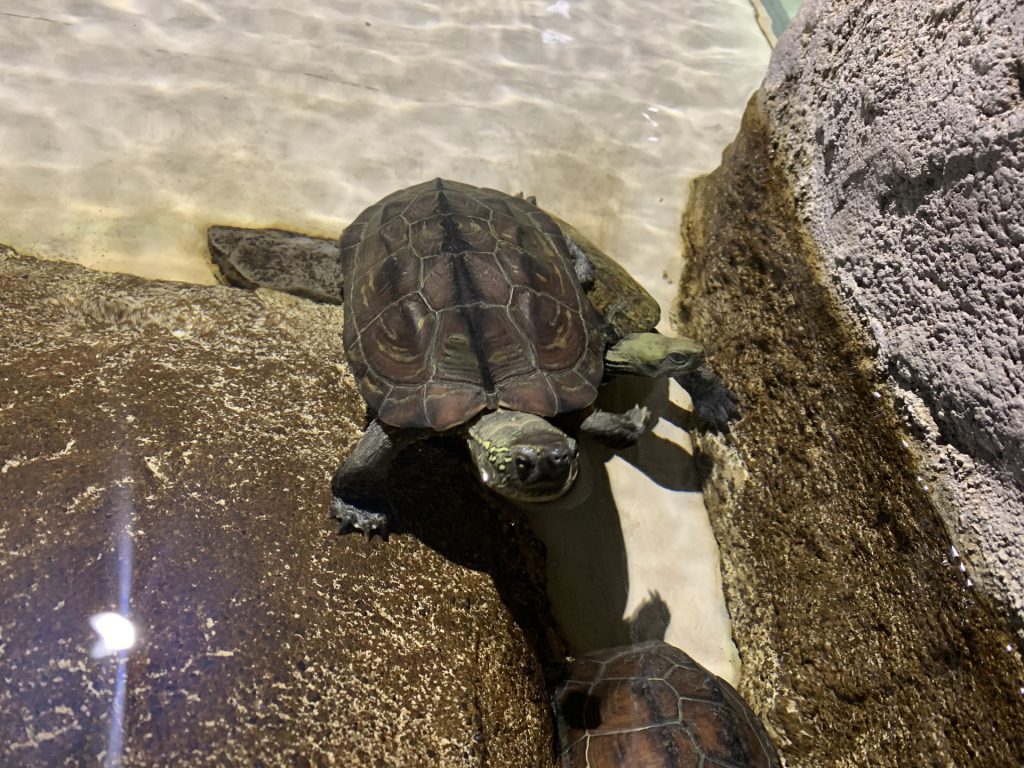

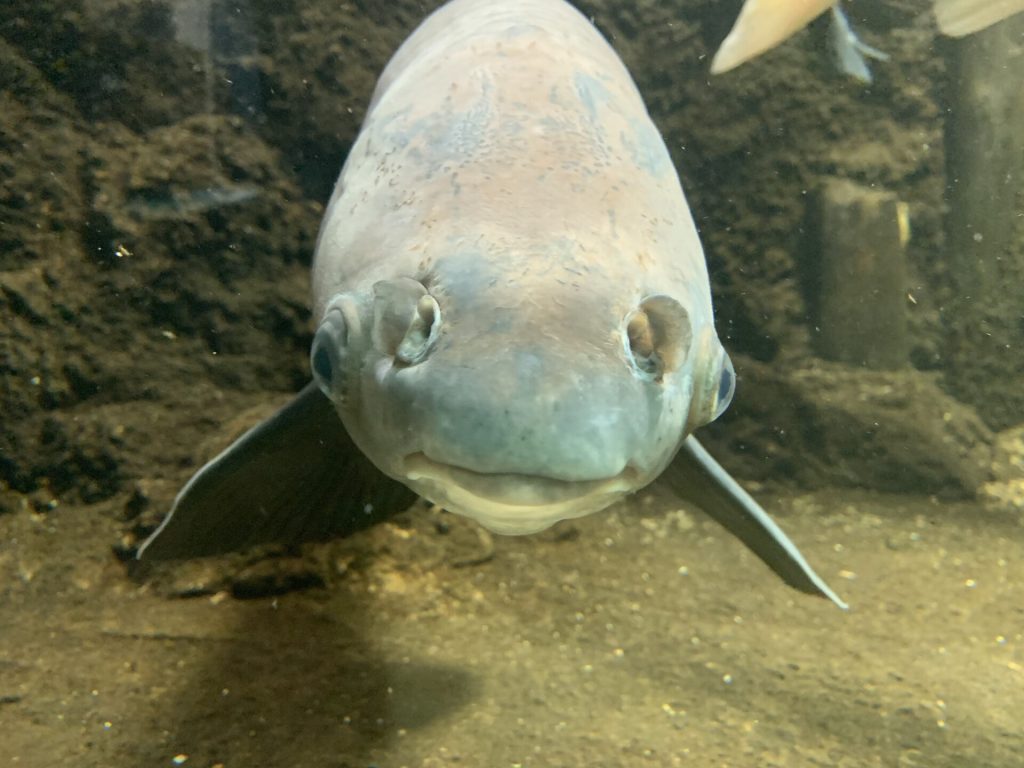

室内の中心には一際目を引く大きな水槽があります。水深はおおよそ1メートル程度です。底までがしっかりと見える浅さで、まるで子ども用プールのような雰囲気です。中ではアジやタイなどの魚たちが泳いでおり、水槽のまわりをぐるりと歩きながら、いろいろな角度から魚の動きを観察することができます。

水槽は上からも観察できるようになっていますが、昼間は外光が強く、水面に反射が起きて魚の姿が見えにくくなります。そのため、上から眺めたときには「魚はいないのかな」と感じてしまうかもしれません。そんな時は、ぜひ横からも見てみることをおすすめします。

横から水槽を覗くと、一転して驚くほど多くの魚が泳いでいることに気づきます。水面の反射がない分、魚たちの姿がクリアに見え、ゆらゆらと泳ぐ様子がよく分かります。群れを作って泳ぐ小魚や、水底でじっとしている魚の姿も確認できるため、観察する楽しさがぐっと増します。特に小さな子どもたちは、目線の高さで魚が泳ぐ様子に夢中になります。横からの視点が、この水槽の魅力を最大限に引き出してくれます。

子ども限定の「おさかなのエサやり体験」が開催されています。このイベントでは、実際に展示されている水槽の魚たちにエサをあげることができます。普段は見るだけの存在だった魚に直接関わることで、子どもたちは自然と興味を深め、好奇心が刺激されます。

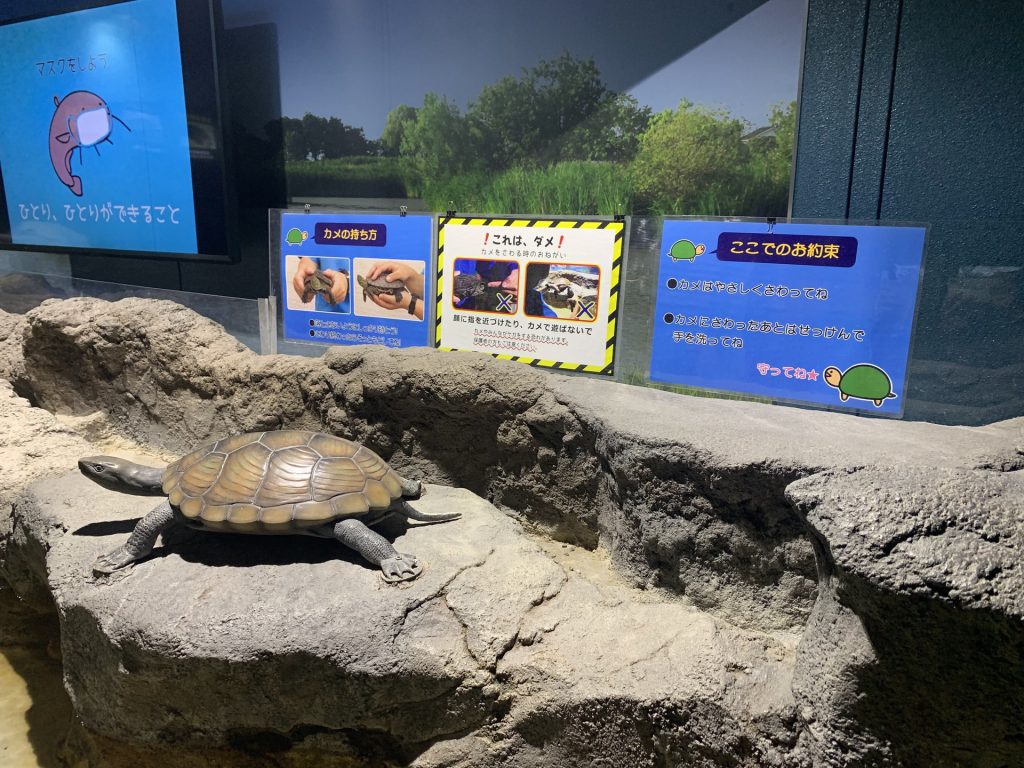

海辺の広場の奥には、落ち着いた雰囲気の「レクチャールーム」が設けられています。ここでは、館山の海に関するさまざまな資料が展示されており、解説パネルとともに実物や映像によって学びを深めることができます。

レクチャールーム内の一角では、館山湾の海中を撮影した映像が上映されています。特に印象的なのは、うみほたるが放つ神秘的な青い光の映像です。静かな暗がりの中、まるで夜空の星を眺めているような幻想的な空間が広がります。そのほかにも、サンゴの間を泳ぐ魚たちや、砂に潜む生物の姿などが記録されており、海の中に入り込んだかのような没入感を味わうことができます。

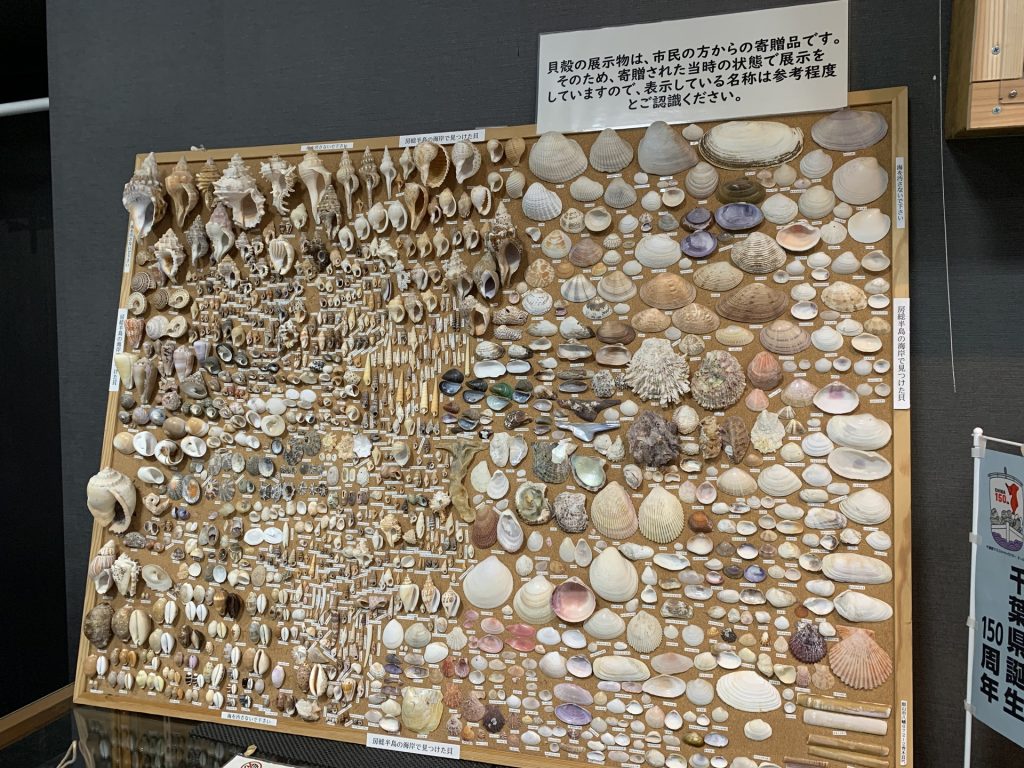

海岸に生息する貝類についての展示も充実しています。砂浜の中に潜って生きる貝や、岩などに張りついて暮らす貝の違いなどが、図や写真とともに丁寧に紹介されています。各パネルはシンプルながらも分かりやすく構成されており、それぞれの生息地の違いに注目して見ると、貝たちのたくましさや生き方の多様さを知ることができます。

市民から寄贈された実物の貝がずらりと並んでいます。その種類の多さと、形や色の美しさには目を奪われます。中には手のひらほどの大きな貝や、鮮やかな色合いを持つ貝もあり、自然の造形美を感じることができます。観察するだけで海への理解が深まります。ひとつひとつの貝が、じっくり見る価値のある資料となっています。

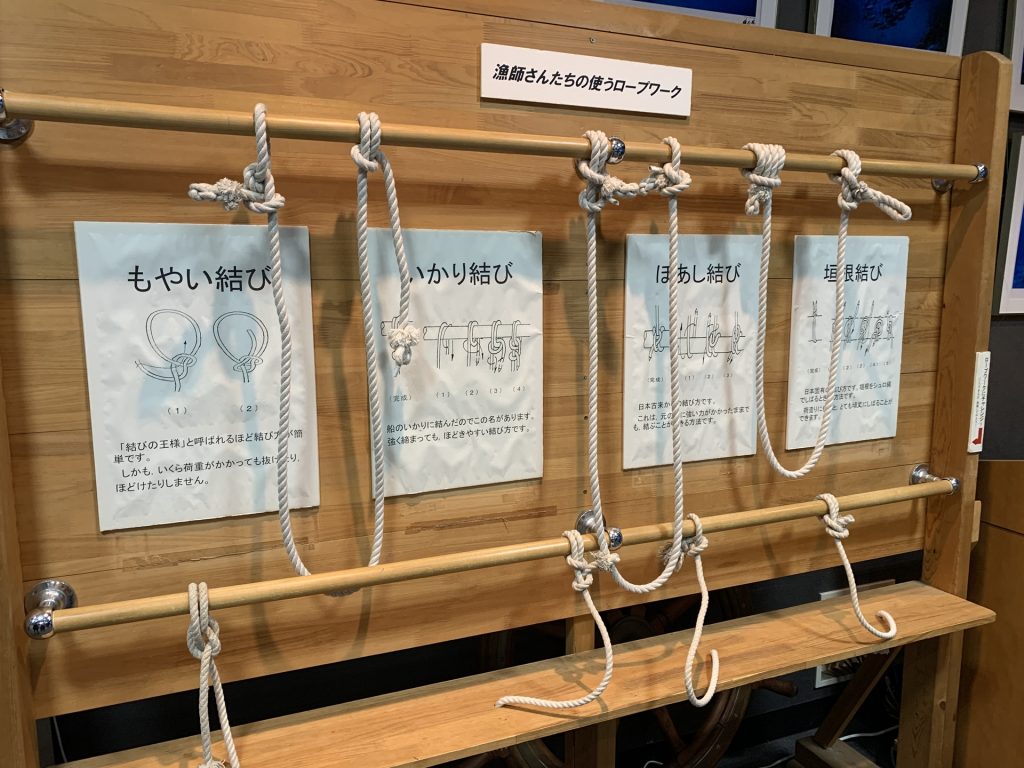

海での仕事に欠かせないロープの結び方を紹介するコーナーもあります。実際に漁師が使う結び方を、体験用のロープで自分の手を使って試すことができます。船をつなぐための結び方や、荷物を固定するための工夫など、用途に応じた技術が紹介されていて、実用的な知識としても学ぶことができます。子どもにとっては工作の延長のような楽しさがあり、大人にとっても目から鱗の体験になります。

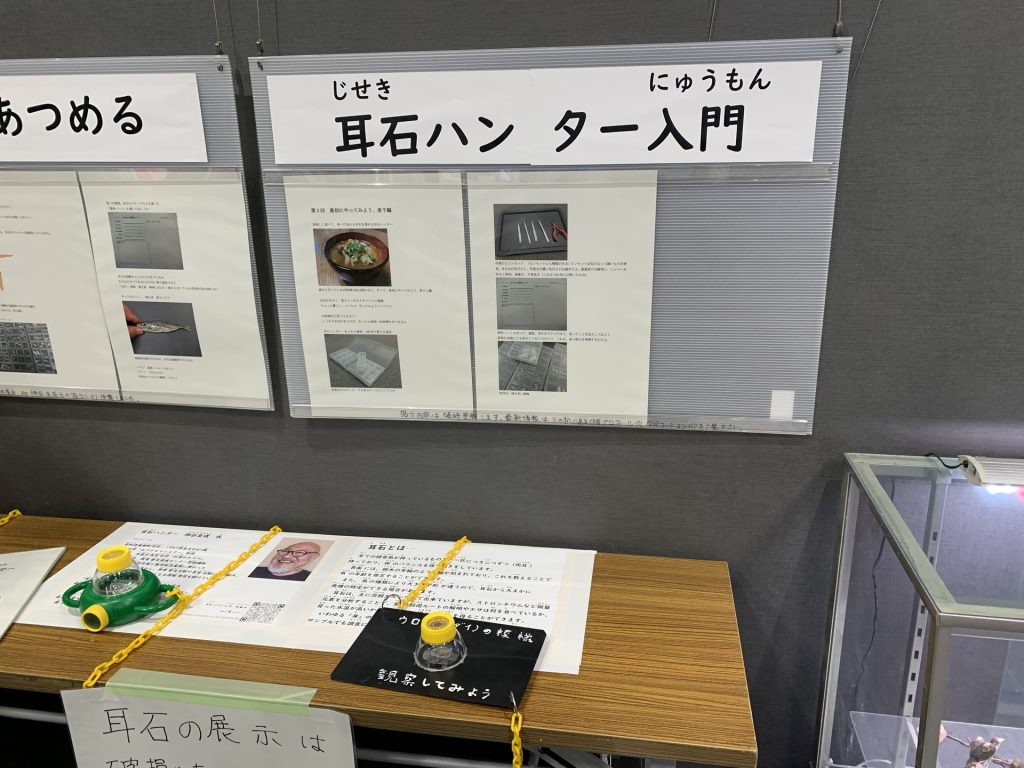

海辺の広場の展示の中でも、少し珍しいと感じられるのが「耳石(じせき)」のコーナーです。耳石とは、すべての硬骨魚が持っている体内の小さな石です。特に興味深いのは、耳石に刻まれる輪の模様です。これは樹木の年輪のようなもので、この輪の数を数えることで魚の年齢を推定することができます。ふだん見ることのない魚の「中身」に触れる貴重な機会となっていて、じっくり観察してみたくなる内容です。

渚の駅たてやま 海辺の広場は、その名前以上の体験を提供してくれる場所です。館山湾の自然をそのまま切り取ったような展示内容に加え、魚との距離がとても近く、観察を楽しむことができます。エサやり体験を含め、子どもたちにとっては貴重な海の学びの場となっています。

機会があれば、再度来てみたいですね。

それでは、また。