第一千倉丸は、千葉県南房総市千倉町千田にある船です。

第一千倉丸は、かつてサバやサンマ漁に活躍していた70トンクラスの漁船のレプリカです。千倉の漁業の歴史を象徴する存在として、道の駅ちくら潮風王国の広場に展示されています。白く大きな船体は迫力があり、海辺の景色によく映えます。船に触れ、登り、眺めることができる貴重なスポットです。

第一千倉丸は、道の駅ちくら潮風王国の敷地内にある広場の一角に設置されています。潮風を感じる開放的な空間の中に、突如として現れる大きな船は目を引きます。買い物や食事の合間に立ち寄ることができる位置にあり、気軽に船の迫力に触れることができます。

この船はレプリカとはいえ、とても精巧に造られており、そのスケールには驚かされます。船体は白く塗装され、青い空や周囲の自然と美しいコントラストを描いています。日差しを受けてきらめく船体が、海沿いの風景の中でひときわ目立つ存在になっています。

第一千倉丸の特徴のひとつは、実際に船内に入り、船橋(ブリッジ)の上まで登ることができることです。通常の博物館展示とは異なり、体験型の展示として、船の構造や視点を直に体感できます。かつての操縦席から海辺を眺めることができるのも魅力です。

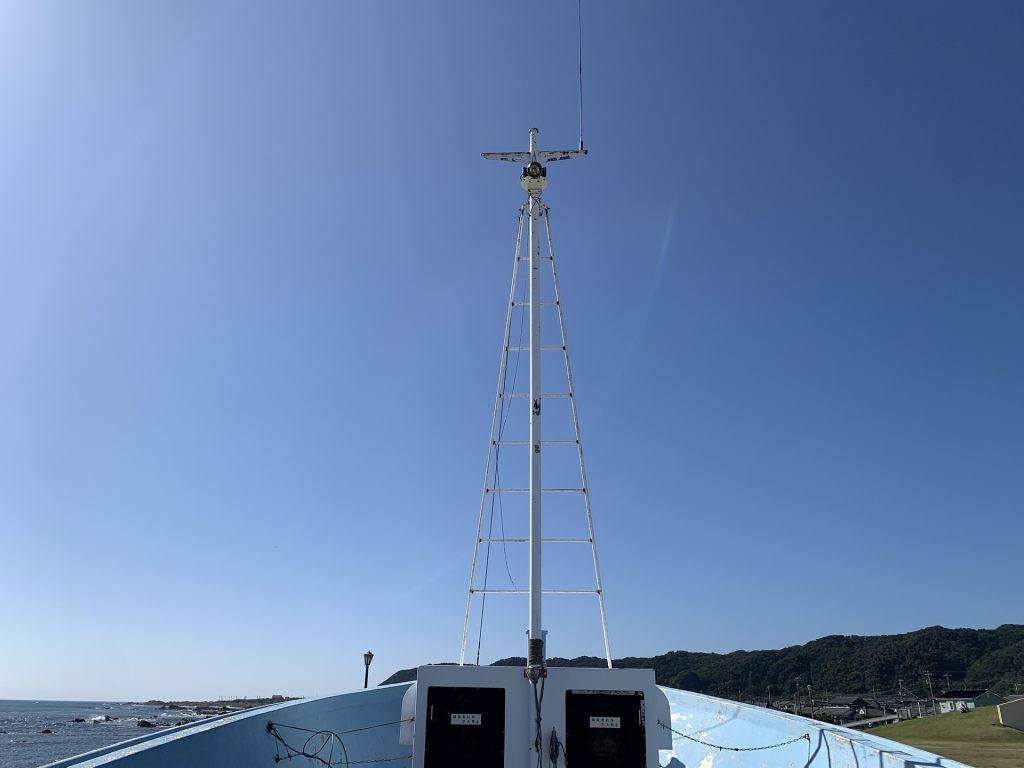

船の前方には、空に向かって真っ直ぐに立つフォアマストが見えます。このマストは白く塗られており、晴れた日には青い空とのコントラストが非常に美しく映えます。まるで空へと伸びていくかのようなフォルムが、見る者の想像力を掻き立てます。

船橋からさらに上へとハシゴを使って上部構造物に登ることができます。ちょっとした冒険気分を味わえる場所で、足元に気をつけながら慎重に進みます。上からは船の全体像がよくわかり、広場や海岸線の風景が一望できます。

船のデッキに立つと、目の前には千田海岸の磯が広がっています。岩場の隙間を覗けば、小さな魚やカニの姿を観察することができます。波の音と潮の香りに包まれながら、千倉の海を間近に感じることができます。自然観察にも最適な場所です。

第一千倉丸は想像以上に高さがあり、上から見下ろすと広場にいる人たちが小さく見えます。海沿いに立つ船としてのスケールを体感することができ、視界が開けているため、開放感もひとしおです。まるで展望台に登ったかのような体験ができます。

第一千倉丸の上部には、レーダー装置が残されています。表面には錆が浮き、風雨にさらされ続けた年月の重みを感じさせます。この場所に立つと、どれだけ過酷な海の環境の中でこの船が使われていたのかが伝わってきます。空と海とを背景に、船の歴史が静かに語られています。

このレプリカの最大の特徴は、操縦室の中に実際に入ることができる点です。ただ眺めるだけではなく、自分の足で中に入り、船長になった気分でハンドルに手をかけることができます。操縦室から見える視界も当時のまま再現され、船旅への想像が広がります。

操縦室の内部には、モニターや無線機などの機械がずらりと並び、まるで今にも動き出しそうな雰囲気があります。数々の計器に囲まれた空間は、特に子供たちにとって魅力的で、目を輝かせながら観察する姿が印象的です。学びの場としても貴重な体験ができます。

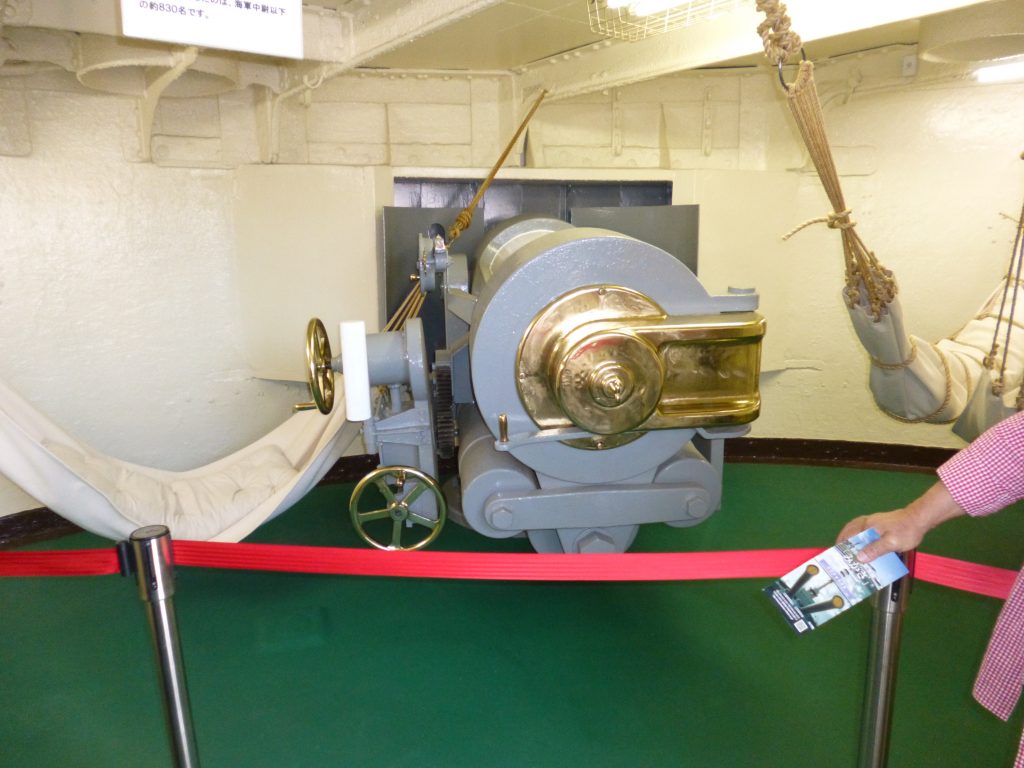

計器の中には、ひときわ目を引く大きな方位磁石があります。現代のGPSに頼らない航海術が求められていた時代の象徴であり、これだけで海に出ていたかつての船乗りの技術力に驚かされます。真鍮のような輝きに包まれたその姿に、深い歴史の重みが宿っています。

操縦室の窓から外を見れば、広大な太平洋が広がっています。昭和の時代、この海を渡って漁に出た第一千倉丸の姿が脳裏に浮かびます。エンジン音とともに水平線へと向かう船の姿を想像すれば、千倉の海とともに生きた人々の営みが静かに伝わってきます。

第一千倉丸は、海とともに歩んだ昭和の技術と精神が息づいています。装置の一つひとつに物語があり、今では見ることの少なくなった船の内部構造を知ることができます。船という空間を通じて、過去の海との関わりをたどることができます。

機会があれば、再度来てみたいですね。

それでは、また。