県立館山野鳥の森 ふれあい野鳥館 ジオラマ展示コーナーは、千葉県館山市大神宮にある展示室です。

県立館山野鳥の森 ふれあい野鳥館は、館山周辺に生息する野鳥たちについて知ることができるビジターセンターです。建物は明るく開放的で、野鳥に関する情報だけでなく、自然素材を使った工作体験も楽しむことができます。図書コーナーや売店を併設し、立ち寄りやすい雰囲気となっています。自然とふれあいながら、ゆったりとした時間を過ごすことができます。

エントランスには大きなガラス窓があり、明るく開放的な空間が広がっています。窓辺には鳥の絵が飾られ、入館するとすぐに自然とのつながりを感じることができます。木の香りが漂うエントランスは、訪れる人を優しく迎え入れてくれます。自然光をたっぷり取り込んだ館内がとても心地よいです。

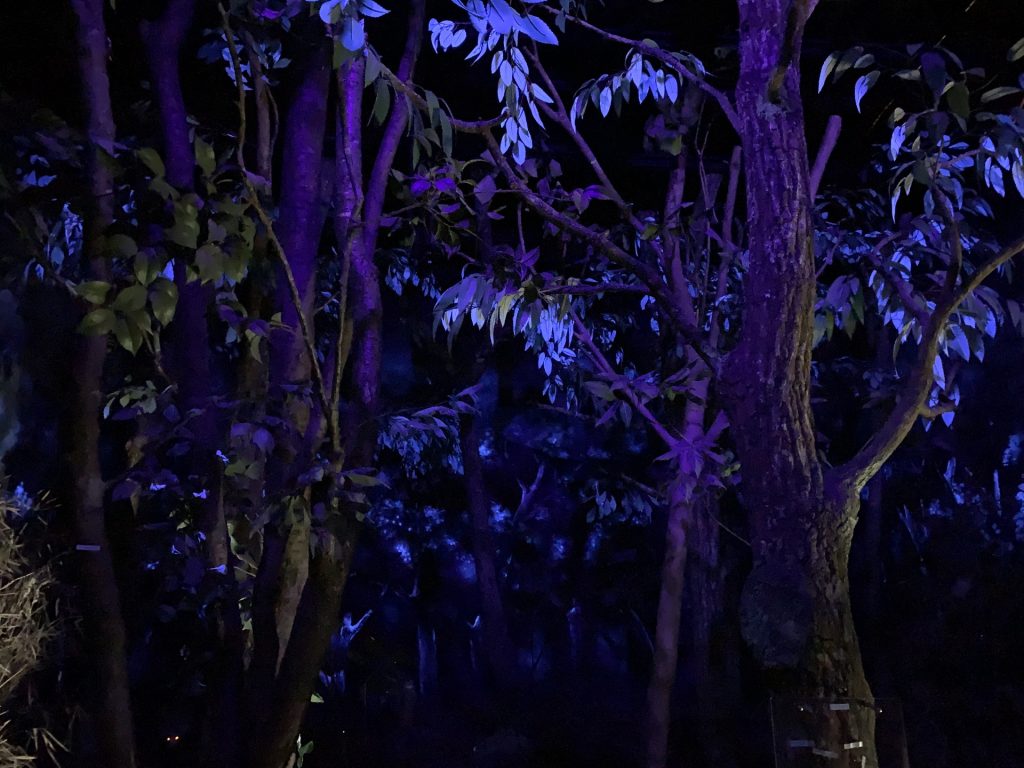

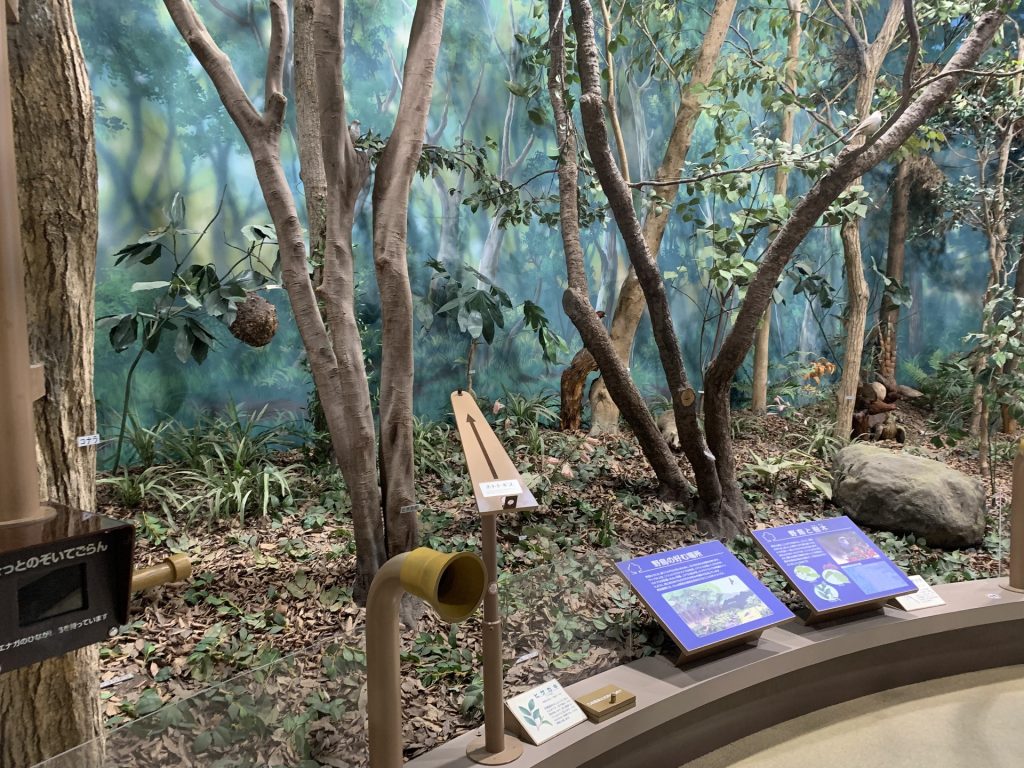

ふれあい野鳥館では、昼と夜、それぞれの森の姿を再現したジオラマ展示コーナーを見ることができます。昼間の森では、明るい緑と野鳥たちの生き生きとした様子を楽しむことができます。夜の森では、月明かりに照らされた幻想的な景色が広がり、異なる森の表情を感じることができます。

ジオラマ展示コーナーでは、館山の自然をそのまま切り取ったかのような緑の森が広がっています。木々の間には野鳥がさりげなく配置されており、じっくり眺めることで自然に溶け込んだ動物たちの存在に気づくことができます。細部まで丁寧に作られたジオラマに心惹かれます。

ジオラマの中には、森に生えるきのこを紹介するコーナーも設けられています。きのこの質感や色合いが非常にリアルで、まるで本物を見ているかのような感覚になります。普段見逃しがちな森の小さな命にも、ここでならじっくり目を向けることができます。観察がとても楽しいです。

「さかなの目」のコーナーでは、水中に設置されたカメラの映像をモニターで見ることができます。魚たちの泳ぐ様子や水の中の世界を、まるで自分が魚になったかのような視点で楽しむことができます。普段見ることのできない水中の様子に引き込まれる瞬間が広がります。

森を模した展示空間では、あちこちに鳥たちが隠れています。木の板に描かれた矢印がヒントとなり、どこに鳥がいるのか探しながら観察することができます。子どもから大人まで夢中になって探すことができる仕掛けになっていて、自然と一体化した鳥たちを見つける喜びが広がります。

夜の森をテーマにした展示室は、まるで暗室のような静かな空間に仕上がっています。足音をひそめながら歩き進めると、目の前に広がるのは月明かりに照らされた幻想的な森の光景です。昼の明るさとは異なる森の世界をじっくりと味わうことができます。自然の神秘を感じることができます。

夜の森コーナーでは、上からの薄暗い照明が月明かりのように森を照らしています。暗闇の中で動物の影や木々のシルエットが浮かび上がり、少し怖いと感じる雰囲気もあります。昼とは違った感覚で森を体験することができ、静けさと緊張感の中で自然を味わうことができます。

夜の森の展示では、ほたるがふわふわと浮かんでいるように見える演出がされています。外からわずかでも光が差し込むと、繊細なほたるの光は消えてしまいます。その儚さに心を奪われ、自然界の微細な美しさを改めて感じることができます。暗闇の中でしか出会えない光景が広がります。

県立館山野鳥の森 ふれあい野鳥館は、館山の森の恵みを五感で感じることができる施設です。展示だけでなく、自然素材を使った体験コーナーや、日常では味わえない夜の森体験まで幅広く楽しむことができます。自然の奥深さと美しさを静かに心に刻むことができます。

機会があれば、再度来てみたいですね。

それでは、また。