富士塚は、山梨県山梨市万力にある塚です。

山梨県山梨市万力に位置する「富士塚」は、富士講によって築かれた塚で、富士山を模して作られた人工の小山です。市道「富士塚通り」の名前の由来にもなっており、冬場を中心に美しい富士山を望むことができます。周囲には季節ごとの風景が広がり、春は桃の花、夏は緑、秋は紅葉、冬は雪化粧の富士山と、四季折々の姿を楽しむことができます。

国道140号からフルーツ公園方面に進むと、富士塚通りの入り口にシンプルな案内板があります。目立った装飾はありませんが、「富士塚→」という表示で、農道のような道へ進むよう案内されています。周囲は果樹園が点在し、果物の栽培が盛んな山梨らしい風景のなかを進むことができます。

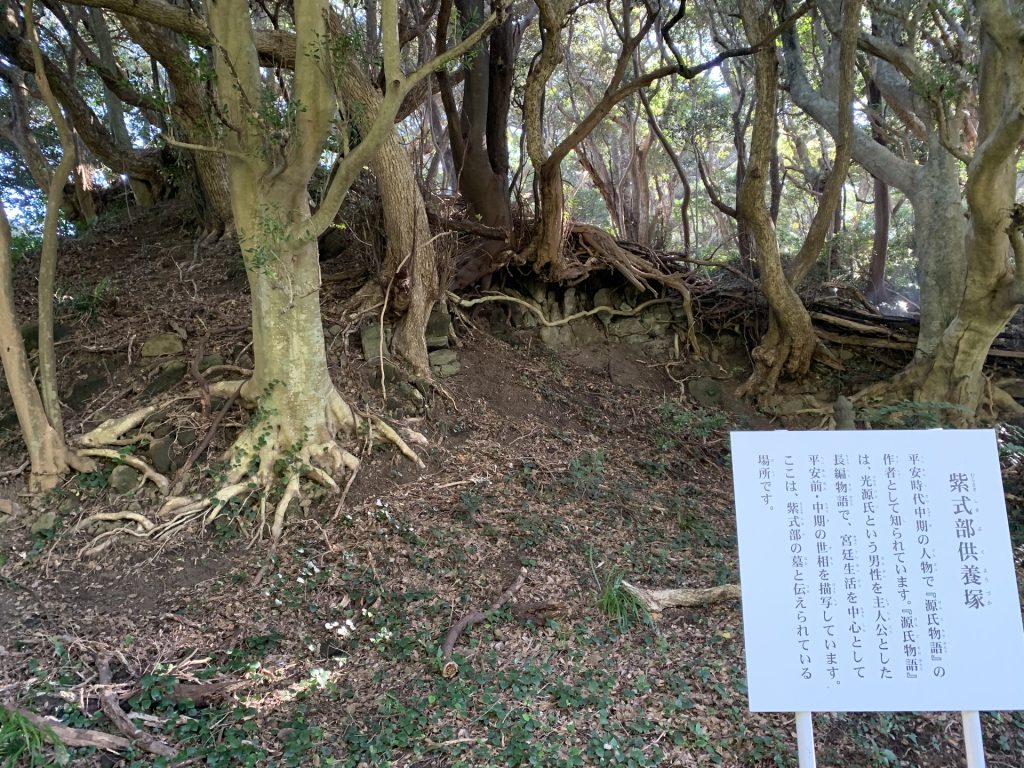

進んだ先には、低い丘のようにこんもりと盛り上がった富士塚があります。周囲の草木と調和し、人工物でありながら自然と一体化したような形をしています。頂上部分は平らで、小さな広場のようになっており、そこからは山梨市街地や遠くの山々を一望することができます。

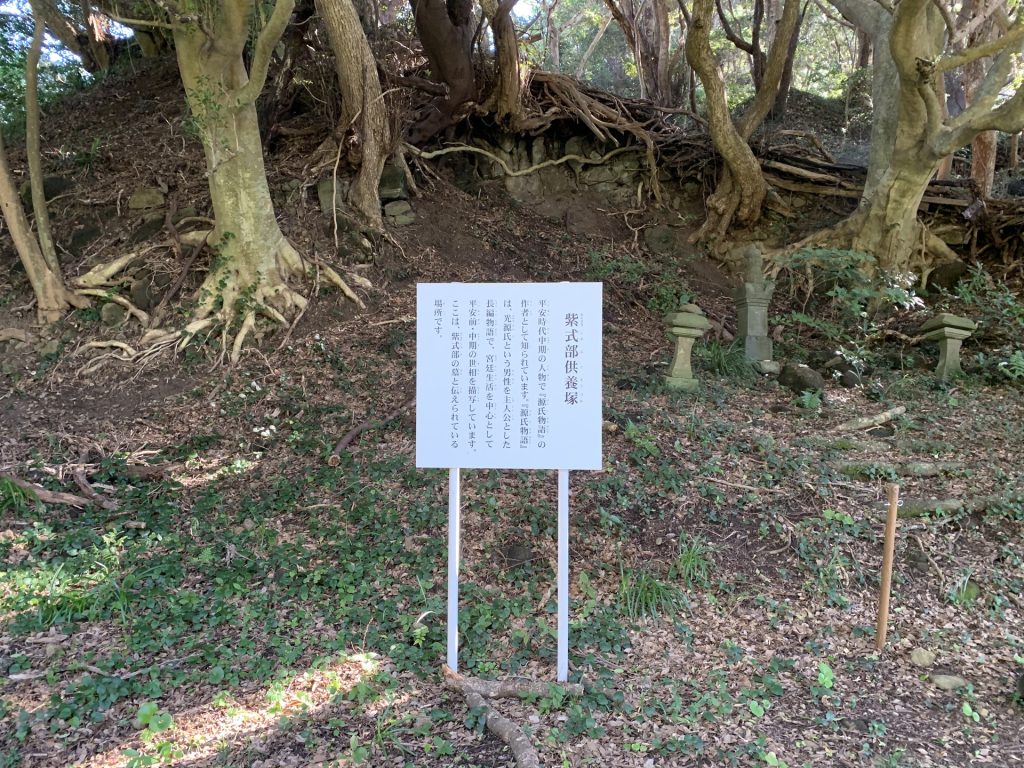

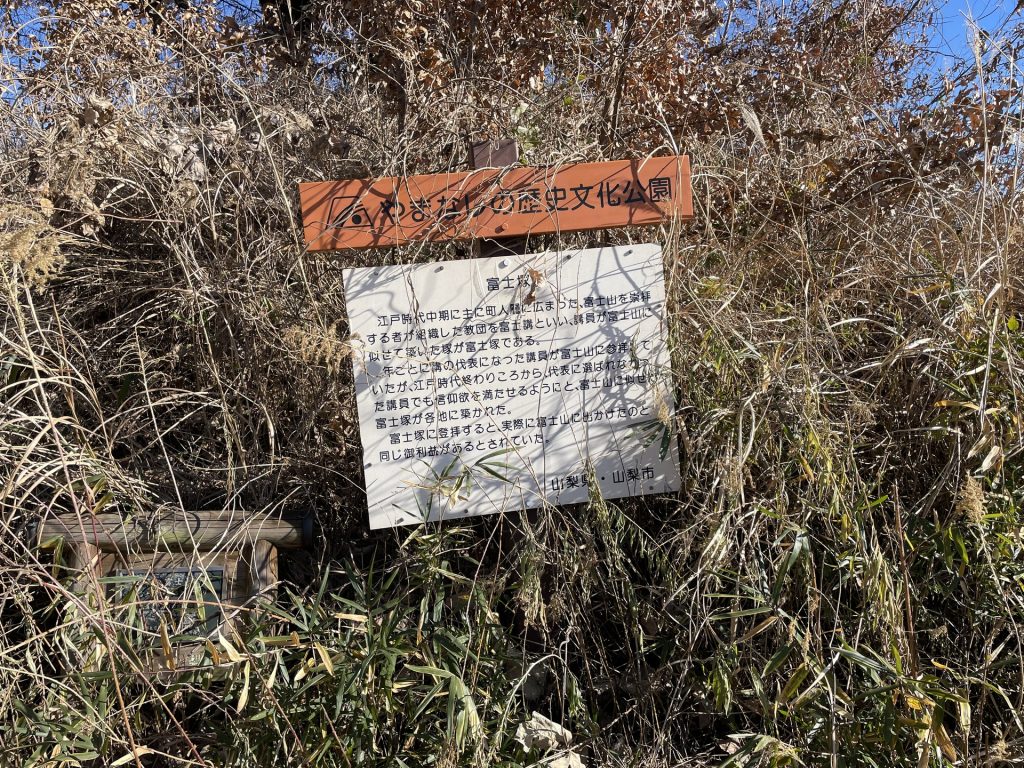

富士塚のすぐ近くには木製の説明看板が設置されています。ただ、季節によっては草が背丈ほどに伸び、看板の下部が見えにくくなることもあります。整備の手が入りにくい場所ではありますが、その分自然なままの姿を保っています。草に包まれた看板の様子も風情があります。

もう一枚、説明版もあり、こちらには富士塚の歴史が詳しく記されています。塚の下部に設置されており、読むためには少し草をかき分ける必要があります。風雨にさらされて文字がかすれかけている部分もありますが、それもまた時の流れを感じさせてくれます。

富士塚は、江戸時代に広まった富士講という民間信仰に基づいて築かれたもので、本来は富士山を信仰する講の一員が毎年登山していました。しかし、遠くまで行けない者のために、富士山を模した塚を築き、そこを登拝することで同様のご利益を得られると考えられていました。その信仰が、今も形としてこの地に残されています。

富士塚は南方向に富士山が望める位置にあり、晴れた日には山頂までくっきりとその姿を見ることができます。見晴らしの良さが特徴で、甲府盆地を見下ろす雄大な景色が広がります。特に冬の澄んだ空気のなかで見る富士山は、まるで空中に浮かんでいるかのようです。

この日は残念ながら雲が多く、富士山の姿は確認できませんでした。それでも、甲府盆地や御坂山地の稜線はしっかりと見渡すことができ、そのスケールの大きさにしばらく言葉を忘れてしまいました。天気の良い日にまた訪れて、ぜひ富士山を見てみたいところです。

山梨市万力の富士塚は、江戸の信仰文化を現在に伝える場所であり、静かな農道の先にあります。整備されすぎていないからこそ残る素朴さが、富士山を敬う昔の人々の気持ちを想像させてくれます。天気が良ければ、甲府盆地越しの富士山の絶景を望むことができます。

機会があれば、再度来てみたいですね。

それでは、また。