新府城跡は、山梨県韮崎市中田町中條にある城跡です。

新府城は、武田勝頼によって築かれた城です。築城は1581年ですが、未完成のまま勝頼が自ら火を放ち撤退しました。その後、徳川家康によって一時的に本陣として利用されました。城のある七里岩台地は、釜無川と塩川に挟まれた自然の要害で、地形を活かした防御構造が特徴です。現在も城跡には空堀や土塁が残り、往時の姿を感じることができます。

新府城へ向かう際に通る七里岩ラインは、交通量が多い道となっています。周辺には案内板が設置されているため、目的地を見失うことなく進むことができます。道中は七里岩の絶壁が続き、壮大な景観を楽しむことができます。

新府城跡への入口には、石段が設けられています。この石段は、新府藤武神社へ向かう参道と共通しているため、神社を訪れた際にも城跡の雰囲気を感じることができます。石段を登ると、徐々に城の跡地らしい風景が広がってきます。

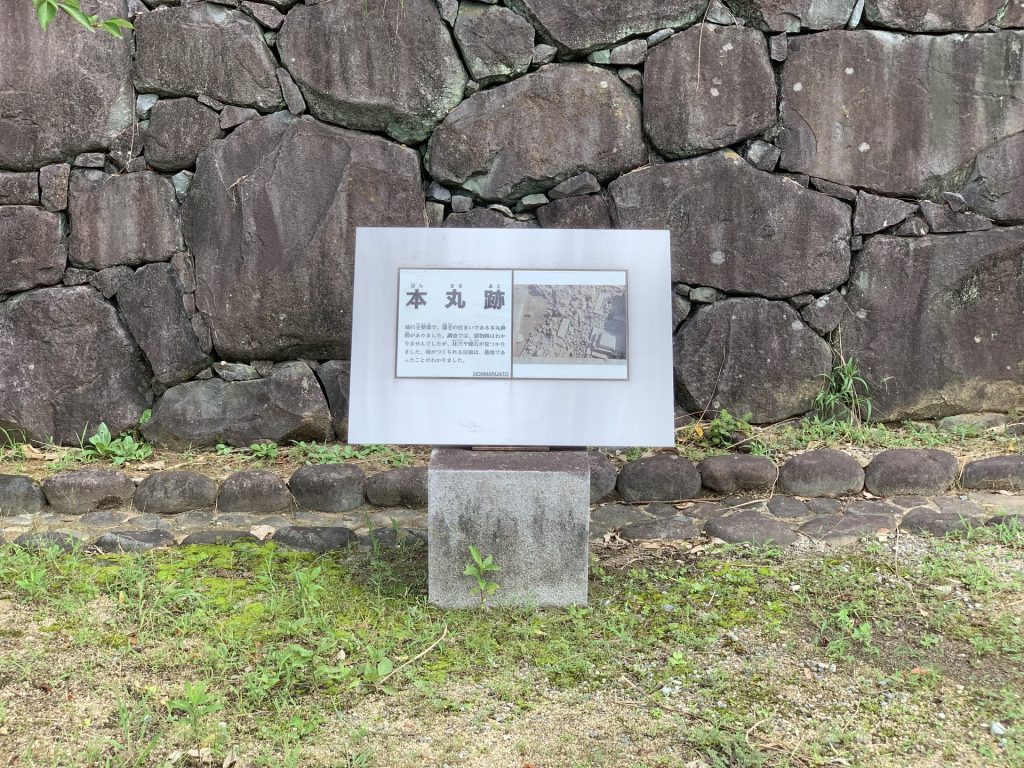

本丸跡の周辺は開けた広場となっており、ところどころに木々が残っています。かつての城の中心地だった場所ですが、現在は静かで落ち着いた雰囲気が漂っています。広場の奥へ進むと、さらに城跡の痕跡を見つけることができます。

本丸跡の近くには、小さな石祠と武田勝頼公を祀る霊社が置かれています。武田氏最後の城であった新府城を象徴する存在ともいえる場所で、静かに佇んでいます。歴史の流れを感じながら手を合わせることができます。

城内には、長篠の戦いで討死した武田軍の兵士たちを慰霊する碑が建てられています。この碑は、戦国時代の激動の歴史を今に伝えるもので、訪れるとその時代に思いを馳せることができます。

城跡の広場の中央付近を歩いていると、小さな祠のような建造物が目に入りました。城跡の雰囲気に溶け込むように静かに建っています。

祠の周辺を回り込むと、そこが本丸跡であることが分かります。朱色の祠が建っており、城の中心地であったことを示しています。本丸跡に立つと、周囲の景色が広がり、かつての城の規模や雰囲気を想像することができます。

新府城跡には、散策路が整備されています。道は城跡の周囲をぐるりと回るように配置されており、散策しながら城の全体像を感じることができます。また、途中にはトイレが設置されているので、安心して歩くことができますが、売店や自動販売機はありません。自然の中での散策を楽しむことができます。

新府城跡周辺の散策路は、森の中に広がっています。道を進むと、四季折々の木々に囲まれ、静かな雰囲気が漂います。周囲の木々が自然の景観を作り出し、歴史的な場所を歩きながらリラックスできる空間となっています。

散策路の途中には、二の丸があります。二の丸は、新府城の城内でも重要なエリアの一つで、周囲を囲む土塁や堀など、当時の防御施設が今も確認できます。ここでは、城の規模感や防御の仕組みを実感することができ、城の歴史を感じながら歩くことができます。

大手門跡に向かう道の手前には、三の丸の西に関する看板がありました。この場所には、城の正門があったとされており、当時の城の入り口として、多くの人々が行き交った場所でもあります。看板を参考に、当時の城の様子を想像しながら進むことができます。

大手門跡のその先には三の丸の東の看板がありました。三の丸の西から東にかけてかなりの距離があり、どのような規模で三の丸が配置されていたのかを知る手がかりになります。城の構造を理解しながら、散策することができます。

新府城跡の散策路には、各所に看板が設置されています。これらの看板を参考にしながら進むことで、城跡の全体像をイメージしやすくなります。看板には、城の各施設や構造についての解説が書かれており、当時の姿を思い描きながら楽しむことができます。

新府城跡には、歴史の痕跡が随所に残り、静かながらも戦国時代の面影を感じることができます。

機会があれば、再度来てみたいですね。

それでは、また。