相模国分寺跡は、神奈川県海老名市国分南にある史跡です。

史跡相模国分寺跡は、741年に「国分寺建立の詔(みことのり)」によって建てられた寺院跡です。史跡相模国分寺跡は、海老名駅の東、約500メートルの台地上にあります。

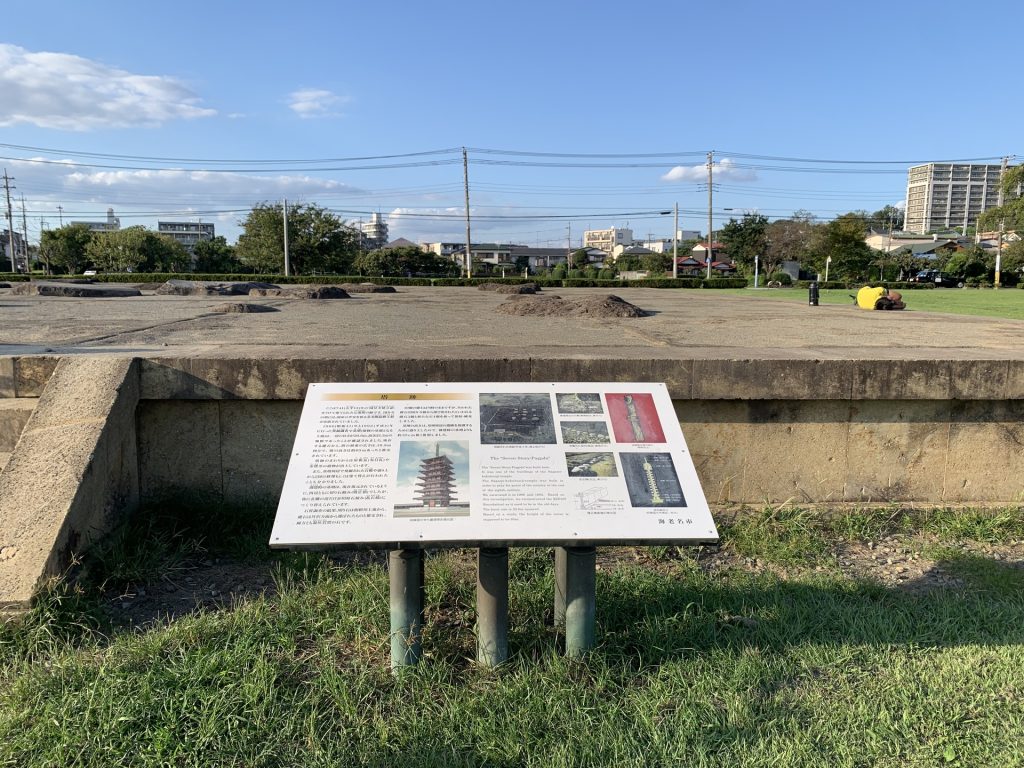

相模国分寺跡は、1921年に国の史跡に指定されました。周囲には宅地が広がります。史跡相模国分寺跡は歴史公園として整備され、市民をはじめ来訪者の憩いの場となっています。

1965年頃から行われた発掘調査によって、相模国分寺跡からは、七重塔跡が発見されました。国分寺のシンボルともいえる七重塔は、高さ1メートルほどの基壇上に建てられていたことが分かっています。

古代建築学に基づく推定では、相模国分寺跡の七重塔は高さ65メートルもあったとされています。これは、現存する五重塔の中でも最も高い奈良の大和塔(東大寺)よりもさらに高く、当時の壮麗さを偲ばせるものです。

相模国分寺跡の七重塔跡に立って目を閉じれば、1200年以上前の風景を想像できるかもしれません。七重塔跡の復元された姿は、海老名中央公園の「七重の塔モニュメント」や、海老名市立郷土資料館「海老名市温故館」内で見ることができます。

国分寺の主要伽藍配置は、東側に金堂・西側に塔、北側中心部に講堂を配し周囲を中門・回廊で囲む、奈良県にある法隆寺と同じ「法隆寺式」です。金堂跡は、高さ1メートルほどの基壇上に、16個の礎石が現存しています。現在の相模国分寺跡は、一部伽藍の基壇や平面形が復元され、当時の様子をうかがい知ることができます。

伽藍配置 国分寺の主要伽藍(建物)配置は、奈良県にある法隆寺と同じ、「法隆寺式」という配置をとります。全国の国分寺では大 変珍しい配置で数例しか確認されていません。

塔跡

相模国分寺跡の中門・回廊跡は、簡単な盛土の基壇と考えられていますが、削平されてしまっており、詳細は不明です。発掘調査によって礎石が確認されていますが、全体的な構造や規模は解明されていません。

相模国分寺跡は、歴史ロマンをかき立てる、歴史と文化が息づく千年の聖地です。

機会があれば、再度来てみたいですね。

それでは、また。