近藤勇陣屋跡は、千葉県流山市流山にある史跡です。

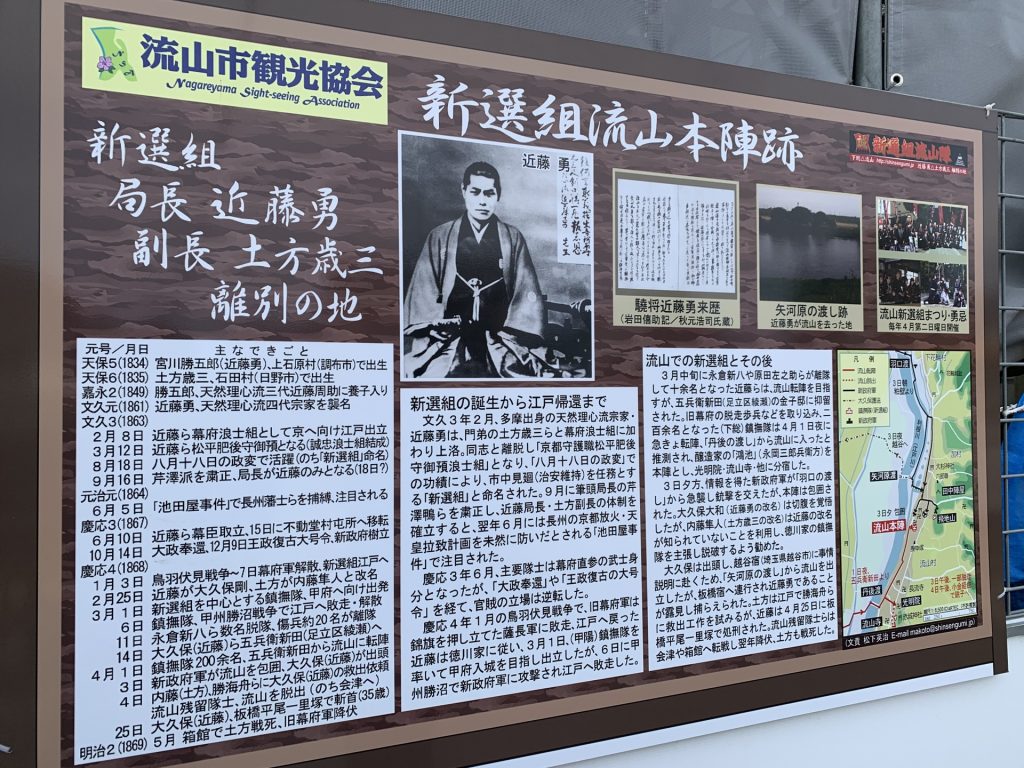

流山市にある近藤勇陣屋跡は、新選組局長の近藤勇が生涯最後の陣を敷いた場所です。ここで副長の土方歳三と最後の別れを交わし、その後自首。板橋へ護送され、処刑される運命をたどりました。幕末の歴史を語る上で重要な地の一つです。

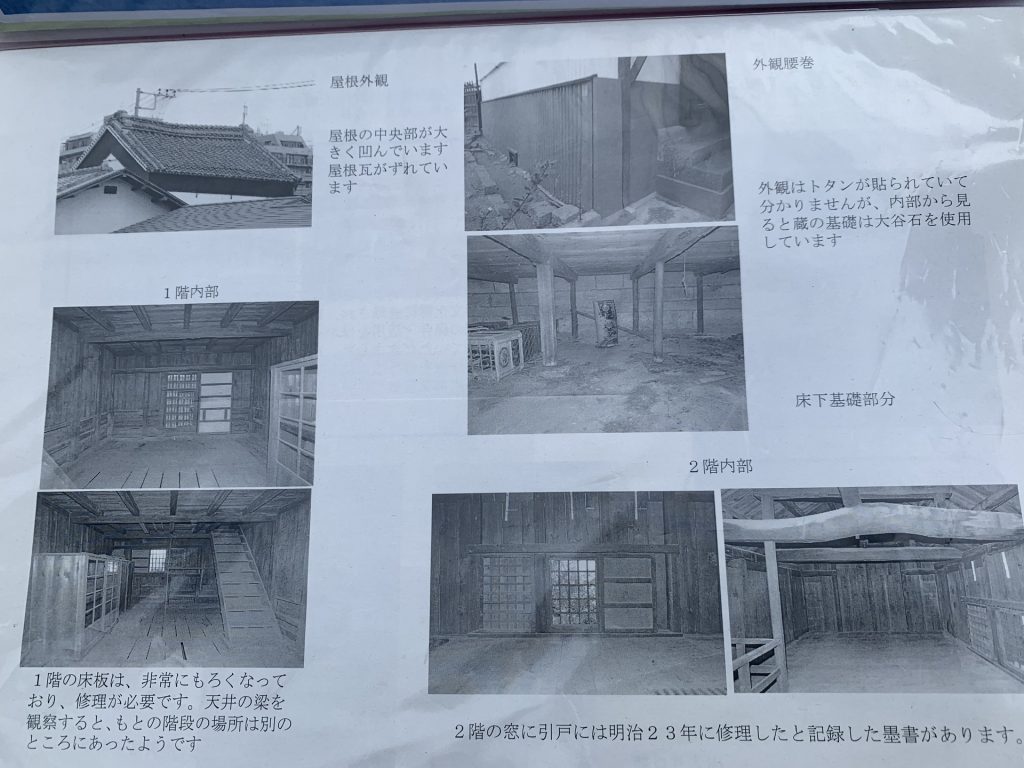

近藤勇陣屋跡は現在、国の登録有形文化財である秋元家住宅土蔵の修繕工事が行われています。そのため、記念碑や案内板は一時的に撤去され、シートで覆われています。完成予定は未定となっており、訪れる際には注意が必要です。

近藤勇が陣を敷いた場所は、当時「長岡屋」という醸造業を営む屋敷でした。現在は酒類問屋として営業しており、歴史を感じさせる建物が残されています。新選組ゆかりの地として、今でも多くの人が訪れます。

この地を訪れた時、地元の歴史をよく知る方々が丁寧に解説してくれました。当時の状況や新選組の足跡について詳しく聞くことができ、より深く理解を深めることができます。写真を用いて説明してくれるので、イメージしやすいです。建物内部には引戸や木の階段があり、当時の歴史の趣を感じることができます。

近藤勇陣屋跡は、流山の住宅街の中に静かに佇んでいます。派手な観光地ではありませんが、歴史の重みを感じることができる場所です。幕末の歴史に思いを馳せるには最適な地といえるでしょう。

機会があれば、再度来てみたいですね。

それでは、また。