安房神社は、千葉県館山市大神宮にある神社です。

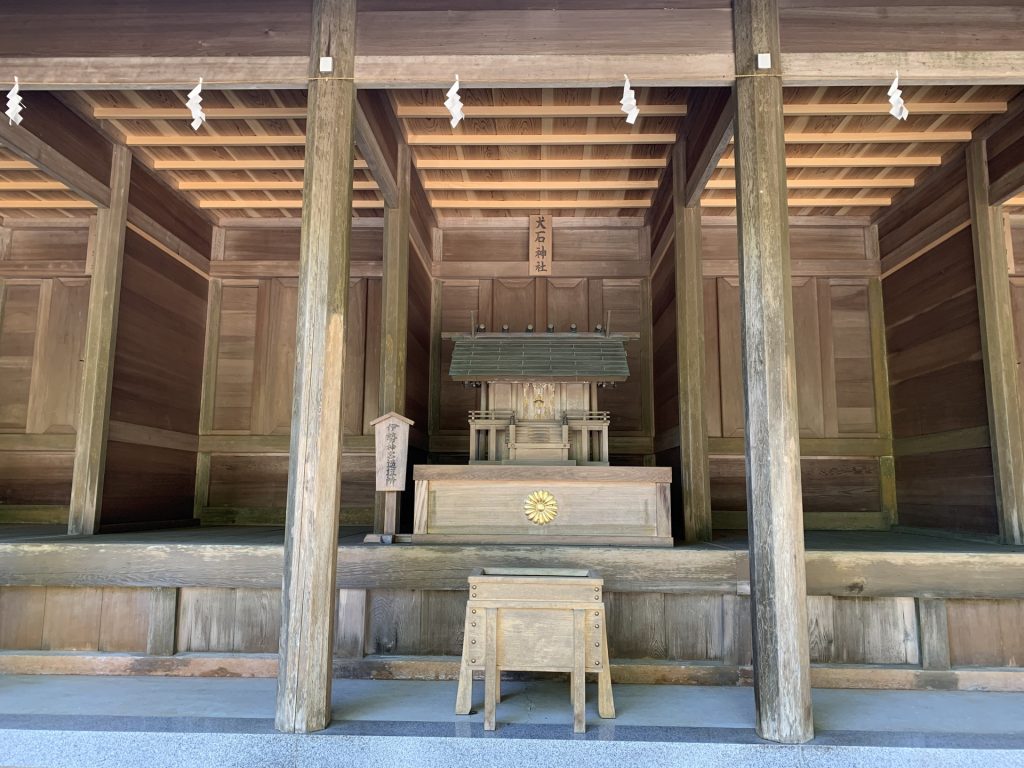

安房神社は、千葉県館山市に鎮座し、2670年以上の歴史を誇ります。創建は、天富命が阿波からこの地に渡り、祖先の天太玉命を祀るためと伝えられています。天太玉命は、天照大御神に仕える神で、あらゆる産業の神とされています。このため、商業や学業の成就を願う多くの人が足を運びます。本殿は伊勢神宮と同じ神明造りの様式で、古代からの様式美を感じることができます。

境内に足を踏み入れると、まず目に入るのが手水舎です。ここで、ご神前に進む前に手と口を清めることができます。手水舎は重厚な屋根に覆われ、荘厳な雰囲気を放っています。社殿の前に立つ前に、心と体を整えるための大切な場所となっています。

境内は非常に広く、自然の中に溶け込むようにしてさまざまな社殿が配置されています。拝殿を中心に、下の宮や琴平社などの末社も点在しています。それぞれの社殿が独立した空間を持ち、ゆっくりと歩きながら神々への祈りを捧げることができます。

額殿は、1940年に建築されました。かつては寺崎武男画伯による絵画が展示されており、そのことから「額殿」と呼ばれるようになりました。現在ではその絵画は見ることができませんが、建物自体が持つ静かな趣が印象的です。

この額殿は現在、参拝者が休憩できる控え所として使用されています。中に入ると、まるで昔ながらの駅舎の待合所にいるかのような、どこか懐かしい雰囲気を感じることができます。木の温もりと落ち着いた空気が心地よく広がっています。

境内のさらに奥には「御仮屋(おかりや)」という建物があります。これは、例祭の際に近くの神社から出祭してくる神輿を一時的に納めるための場所です。各神社の神輿がここに集まり、祭礼の準備を整える様子は、かつての地域の連帯感を感じさせます。

御仮屋は横長の社殿となっており、内部には神輿ごとに区画が設けられています。その独特な構造は、一般的な神社建築とは異なり、神事のための実用性を重視した造りといえます。現在も地域の祭礼において、重要な役割を果たしています。

御仮屋に神輿が集まる神事は、現在では3年に一度の間隔で行なわれています。かつては毎年行われていたこの祭礼も、時代の流れとともに形を変えつつ、伝統を守り続けています。祭りの際は、社殿が賑わいを見せる瞬間となります。

拝殿や本殿の奥には、1932年に井戸掘削中に偶然発見された洞窟遺跡があります。全長約11メートル、高さ2メートルの海食洞窟で、発掘調査により22体の人骨や貝製の腕輪、土器などが出土しました。多くの人骨には「抜歯」の痕跡があり、縄文時代から弥生時代にかけての風習がうかがえます。遺跡は現在埋め戻されていますが、千葉県の史跡に指定され、古代の暮らしや死生観を伝える重要な場所となっています。再調査が待たれる遺跡でもあります。

琴平社は、讃岐の金刀比羅宮からの御分霊を祀る末社で、大物主神をお祭りしています。航海安全や商売繁盛を願う人々が、この社にも手を合わせていきます。本殿とは異なる趣があり、静けさの中に信仰の深さを感じ取ることができます。

下の宮は、717年に安房神社が現在の地に遷座された際に創建された摂社です。御祭神として、開拓と産業の神である天富命と、その兄である天忍日命が祀られています。木々に囲まれた静かな佇まいで、本殿とはまた違った趣を感じることができます。拝殿から少し歩くことで、その厳かな空間に出会うことができます。

安房神社の境内には、印象的な白の鳥居が建っています。神明造の社殿と調和するような、無駄のない洗練された造りで、神聖な雰囲気を引き立てています。朱塗りの鳥居とは異なり、白の鳥居は清浄さを感じさせる存在です。写真では伝わりにくい、実際に足を運んでこそわかる魅力があります。

厳島社は、拝殿の前に広がる大きな海食岸をくりぬく形で造られた末社です。自然の地形を生かしたこの神社は、独特の雰囲気を持ち、訪れる者の足を止めさせます。御祭神は市杵島姫命で、水の神としても知られ、芸能や財福の守護神として信仰されています。入口に立つのは、他の鳥居とは異なる「明神鳥居」で、曲線を描いた上部の笠木が特徴です。この違いが、社の個性を際立たせ、境内の中でも特に印象に残る一角となっています。

安房神社の広々とした境内には、公式の案内には記されていない社殿もいくつか見られます。しかし、その佇まいからは優雅さと丁寧な造りが感じられ、目を引きます。木々に囲まれた静けさの中に建つこれらの社殿は、本殿や摂末社とはまた異なる趣があり、ゆっくりと境内を巡ることで新たな発見につながります。

安房神社の境内には、館山海軍砲術学校第三期兵術予備学生の戦没者を慰霊する碑がひっそりと建てられています。第二次世界大戦中に若くして命を落とした学生たちの名を刻み、静かにその冥福を祈る場所となっています。社殿の荘厳さとはまた異なる、深い祈りの空間が広がり、戦争の記憶と平和の大切さを静かに語りかけてきます。

境内の一角には、わずかに窪んだ場所があり、お焚き上げを行うためのエリアと思われます。地面は整えられており、火の粉や灰が飛び散らないよう工夫された形状となっています。正月を迎える準備や年末年始の古札納めの時期には、役目を終えた御札やお守りがこの場所で丁重に焼納されるのでしょうか。

安房神社の境内には、御手洗池と呼ばれる静かな池があります。周囲を木々に囲まれたこの池は、水面に緑が映り込み、晴れた日には青空までもがそのまま映し出されるほど澄んでいます。風のない時には、まるで鏡のように境内の景色を反射し、一瞬その場の空気が止まったかのような静寂に包まれます。賑やかな参道とは対照的に、この池のまわりでは穏やかな時間が流れており、歩く者の心を自然と落ち着かせてくれます。

安房神社の境内を、時計回りにゆっくりと巡りました。鳥居、拝殿、摂末社、御手洗池、洞窟遺跡まで、それぞれが異なる表情を持ち、足を止めたくなる場所ばかりです。どこを歩いても、歴史の重みと自然の調和が感じられ、ただの参拝では終わらせたくない気持ちになります。今回は一通り巡っただけですが、次はもっと時間をかけて一つひとつを味わいたい、そんな気分にさせてくれる場所です。

機会があれば、再度来てみたいですね。

それでは、また。