海老名市立郷土資料館「海老名市温故館」は、神奈川県海老名市国分南にある資料館です。

海老名市温故館は、1918年に作られた郡役所様式建築の旧海老名村役場を1982年に資料館としてオープンした歴史ある施設です。館内では、海老名市内の考古・歴史資料や民俗資料を展示しています。

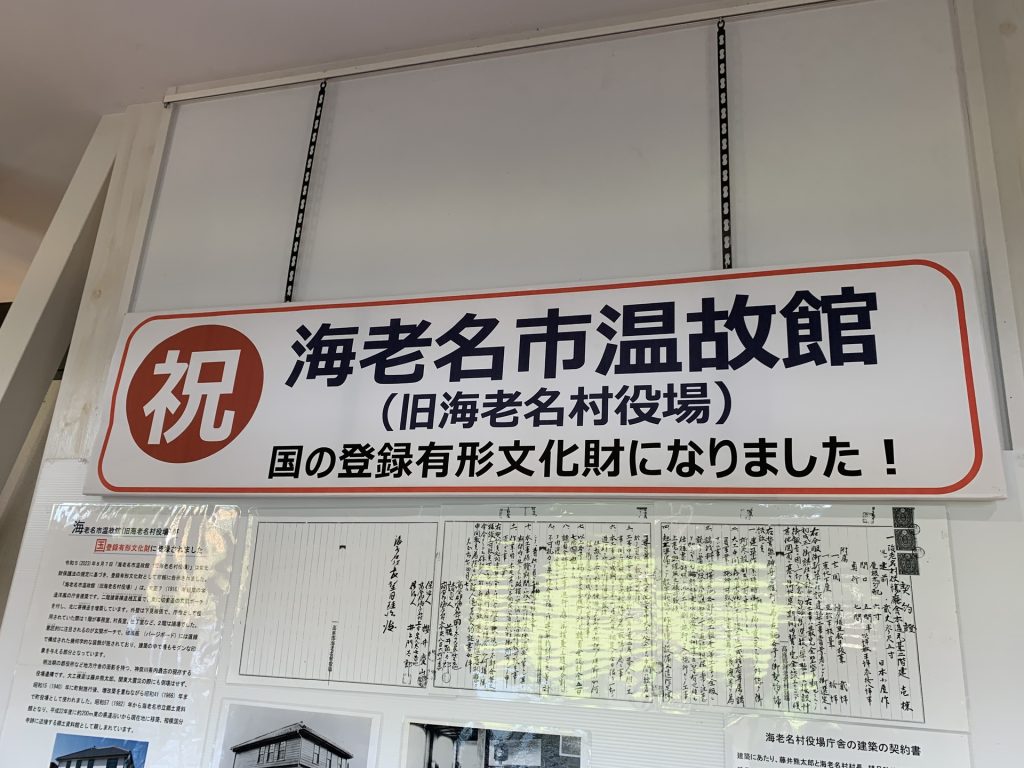

海老名市温故館は、1918年に旧海老名村役場として建築された木造洋風の庁舎建築です。二階建寄棟造桟瓦葺(にかいだてよせむねづくりさんがわらぶき)という伝統的な建築様式を採用し、玄関ポーチの柱頭や破風板の装飾が特徴です。100年以上の歴史を誇る温故館は、2023年に海老名市の登録有形文化財に指定されました。

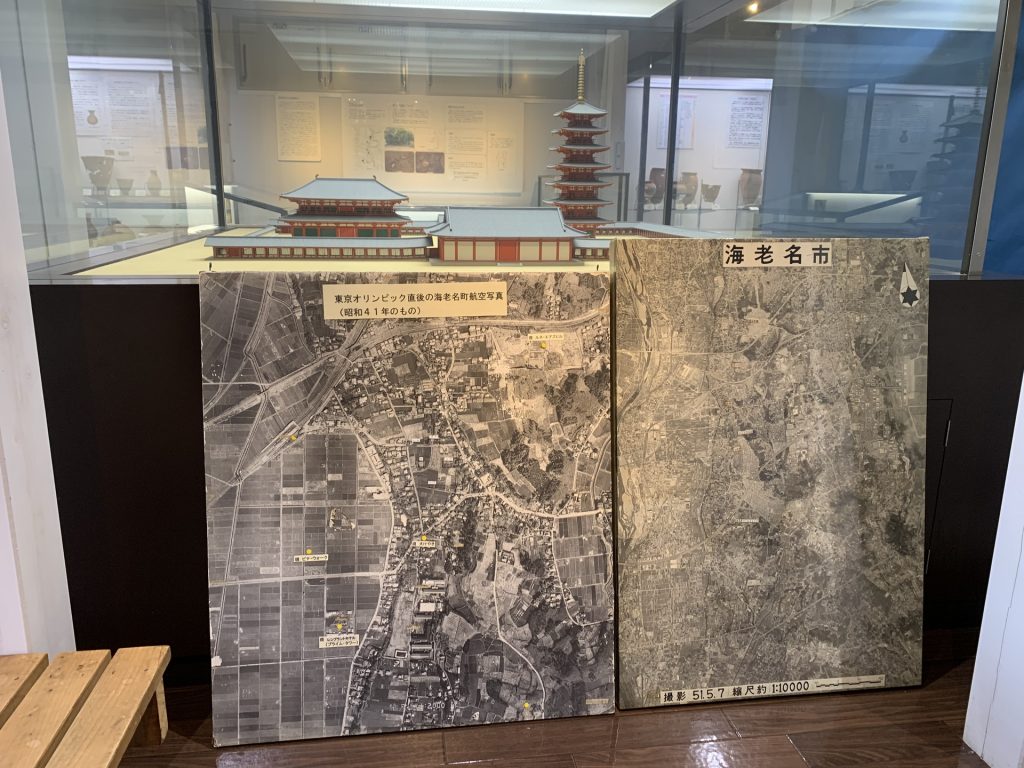

1階では、相模国分寺の模型や秋葉山古墳群の資料、市内の遺跡で発掘された土器などをはじめ、海老名の歴史に関する資料を展示が展示されています。

現在の海老名市内には、先土器時代から各時代にわたり、人間が生活していたといわれる遺跡が数多く分布しています。市内各地で発見された遺跡からは、生活用具としての石器や土器など多くの貴重な遺物が出土し、これら出土物を各年代順に整理し、展示しています。

海老名の旧石器時代は、約3万8千年前から約1万年前までの長い期間にわたって続きました。当時の人々は、狩猟採集によって生活を営み、石器を用いて道具や武器を作っていました。海老名市では、これまでに多くの旧石器時代の遺跡が発掘されています。これらの遺跡から出土した石器は、当時の人々の生活や技術について貴重な情報を与えてくれます。

館内には、七重の塔の模型が置かれています。この模型は、奈良時代に海老名にあった相模国分寺の七重塔を100分の1の大きさで再現しています。細部まで丁寧に作られていて、当時の七重塔の様子をよく再現しています。

海老名市温故館の東側には、相模国分寺跡があります。相模国分寺跡は741年の「国分寺建立の詔(みことのり)」を受けて全国60か所余りに建設された国分寺・国分尼寺の一つです。当時、相模国分寺には、高さ約65メートルの七重塔や金堂が設けられていました。

その相模国分寺跡は、窓の向こう側に望むことができます。相模国分寺跡は、当時の繁栄を偲ばせる貴重な景色です。かつてそこにそびえ立っていた高さ約65メートルの七重塔を想像すると、歴史の重みを感じることができます。

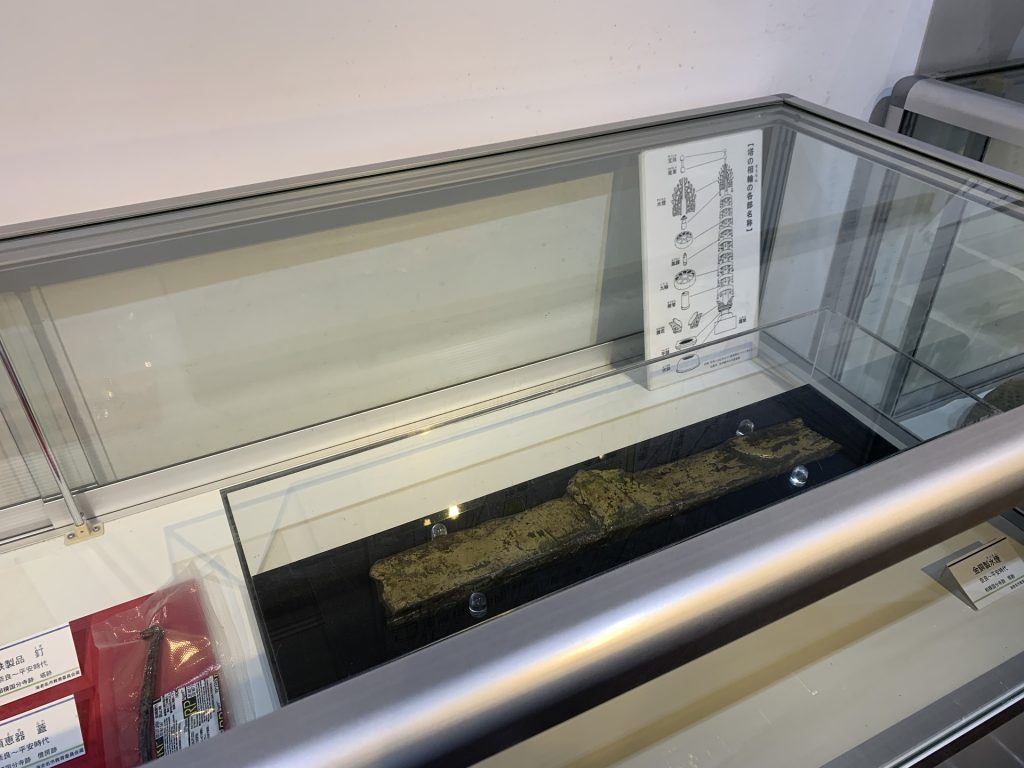

金銅製水煙は、1992年の発掘調査で相模国分寺跡から出土し発見されました。塔の先端に取り付けられた相輪の一部の水煙は、これまで十数点出土し、そのうちの1点は表面に鍍金が残る保存状態の良いものです。水煙は、火炎(かえん)をデザインしたものですが、火炎は火事を想起させ、縁起が悪いため水煙と呼ばれています。展示されている水煙には、塗られた金が今でも残っています。

館内では、1966年に撮影された海老名市の航空写真を展示しています。海老名駅周辺は、現在よりもずっと小規模な市街地でした。商店や住宅が建ち並んでいますが、高層ビルは見られません。 座間川や相模川などの河川が流れていて、周辺には田んぼや畑が広がっています。現在の海老名市と比較することで、著しい発展を肌で感じることができます。

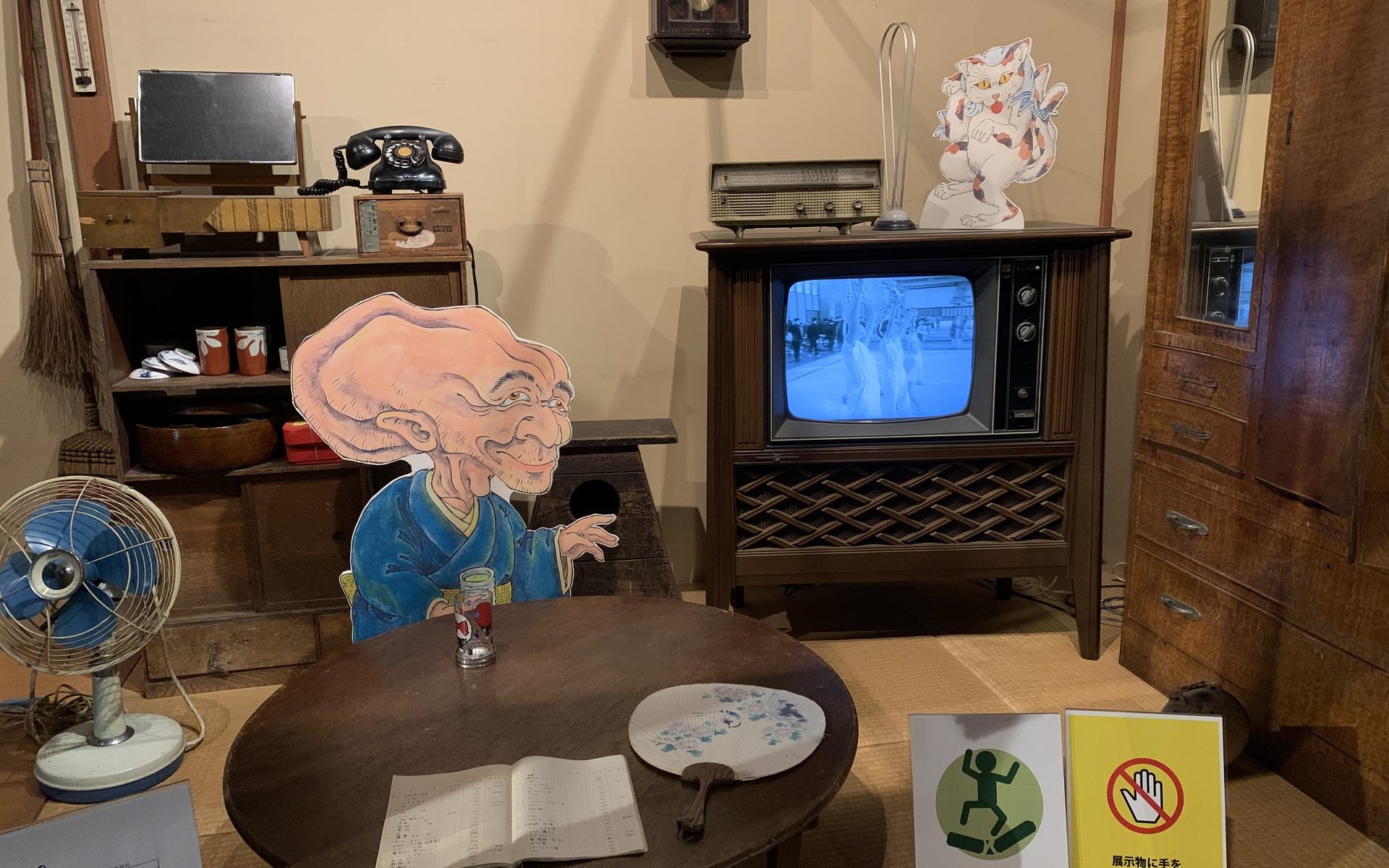

海老名市温故館の2階には、民俗資料が展示されているので行ってみたいと思います。

それでは、また。