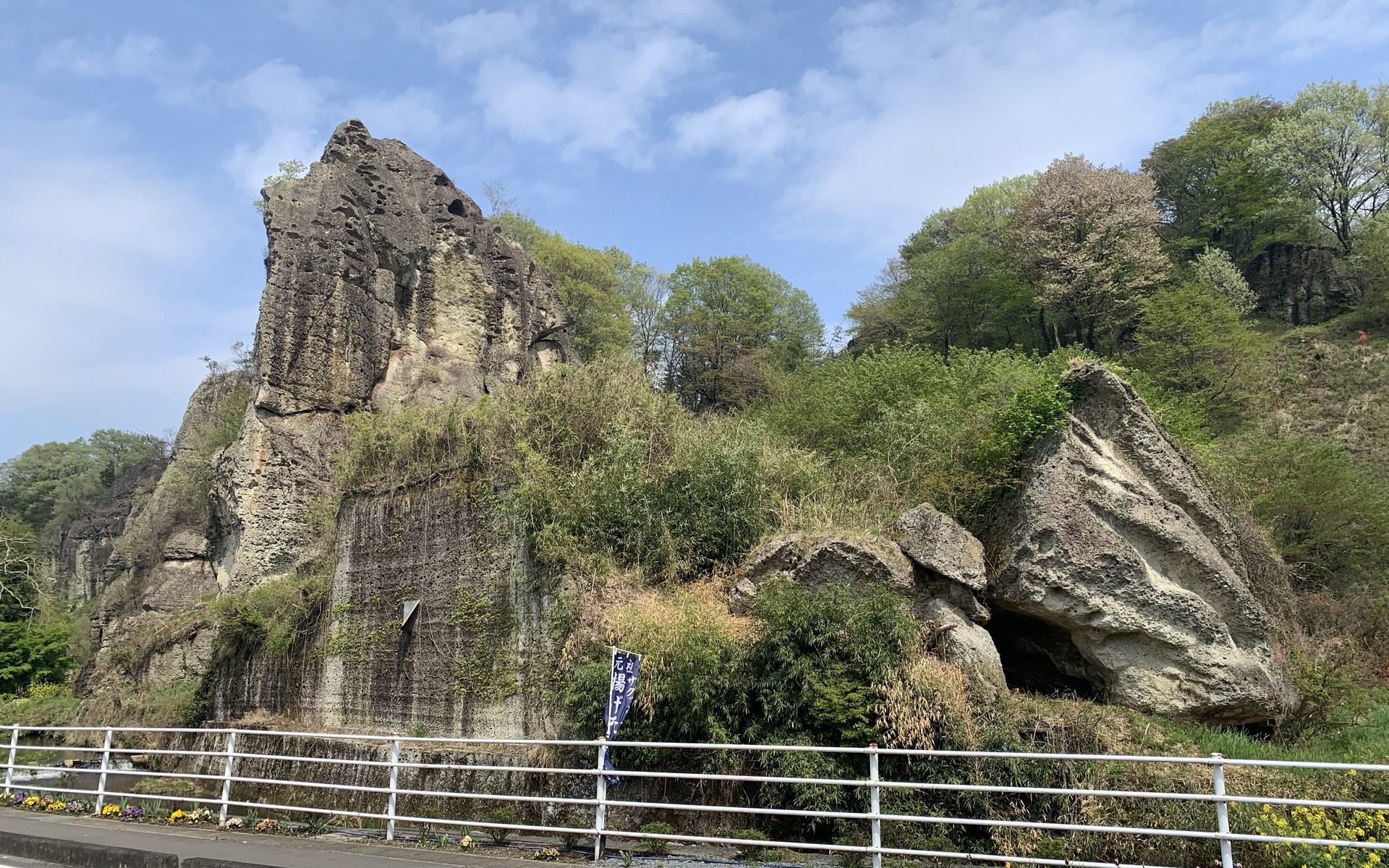

大谷資料館は、栃木県宇都宮市大谷町にある資料館です。

大谷資料館 地下採掘場跡 階段

大谷資料館の地下採掘場跡は、1919年から1986年までの約70年の間、大谷石を掘り出すことで造られた巨大な地下空間です。地下空間へは、階段を降りて向かいます。

大谷資料館 地下採掘場跡

地下採掘場跡の広さは、140メートル×150メートルで2万平方メートルあり、野球場が一つ入ってしまうほどの大きさです。戦争中は地下の秘密工場として、戦後は政府米の貯蔵庫として利用されました。

大谷資料館 地下採掘場跡

地下採掘場跡は、柱を残しながら平場掘りで掘り下げて行く採掘形態です。立体的な構造で、順路が書かれていますが、ぐるりと回っていると迷子になりそうなほど広い空間です。

大谷資料館 地下採掘場跡

地下採掘場跡は地下を掘り下げて大谷石を採掘するため、坑内の位置が地表上のどのあたりにあるのかを知るために、天井に穴が開けられていました。きれいにぽっかりと頭上に開く穴は、非日常を感じることができます。

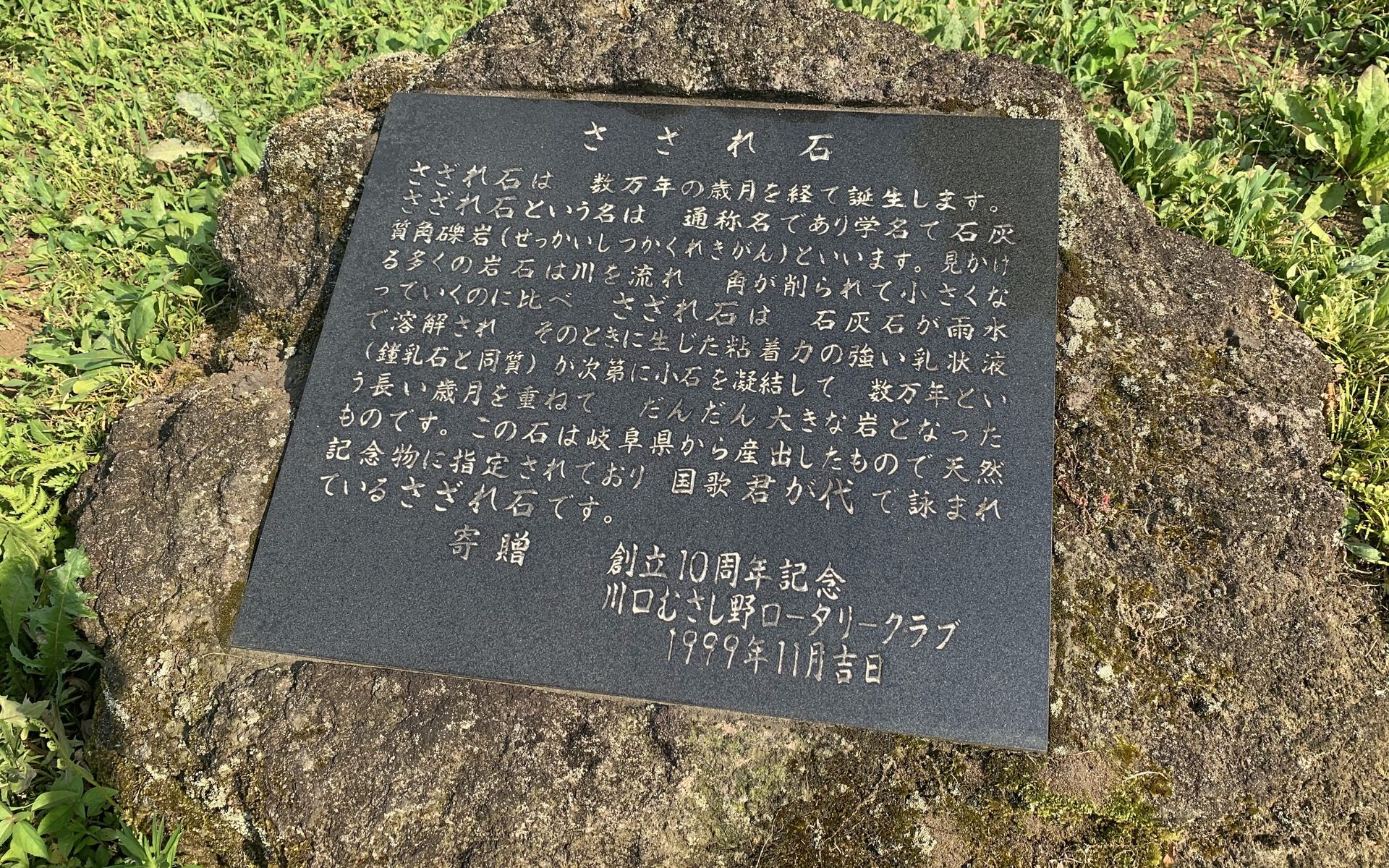

大谷石

大谷石

地下採掘場内には、大谷石の石材の見本が置かれていました。輸送機械がなかった当時、1本が150kgもある石を「背負子」を使い、1人で1本1本背負って、採掘場から運び出していたため、人が背負える重さが定尺になったという経緯があります。重そうですが、ギリギリ背負えそうなサイズ感ですね。

「五十石(ごとう)」は、厚さ15センチメートル、巾30センチメートル、長さ90センチメートル(5寸、10寸、3尺)で、「六十石(ろくとう)」は、厚さ18センチメートル、巾30センチメートル、長さ90センチメートル(6寸、10寸、3尺)で、大谷石や白河石などが、この寸法を定尺としているそうです。

モーターウインチ

モーターウインチ

その後、電動機械の発達に伴い、モーター利用のウインチ索道が作られ、採掘場から巻上げられ運び出されるようになりました。大谷石は宇都宮の周辺で消費されていましたが、水運や馬や馬車、そして電車を使うことで遠方に運ばれるようになりました。1960年ごろになると、積み替え時に石の角が欠けたりして傷むため、積み替え回数の少ないトラック輸送が一般的になったそうです。

手掘り時代の様子

手掘り時代の様子

ツルハシによる手掘り時代の採掘法では「六十石(ろくとう)」を一本掘るには、4,000回も腕を振ったそうです。一人の石切り職人の採掘量は、1日で約10本でした。

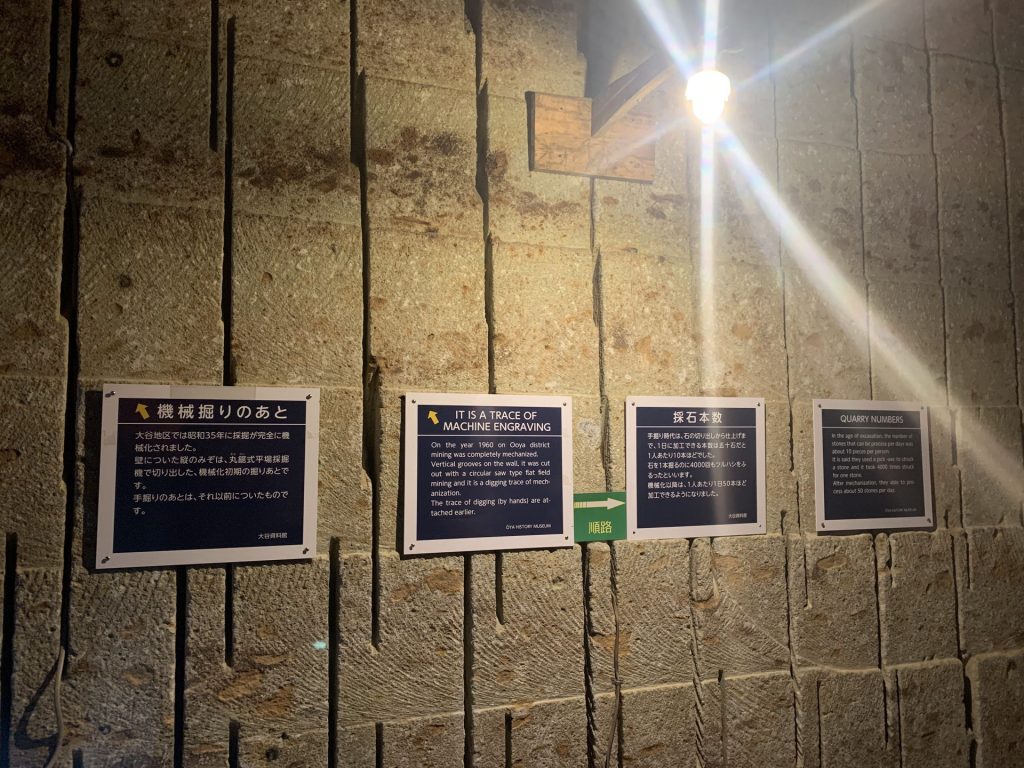

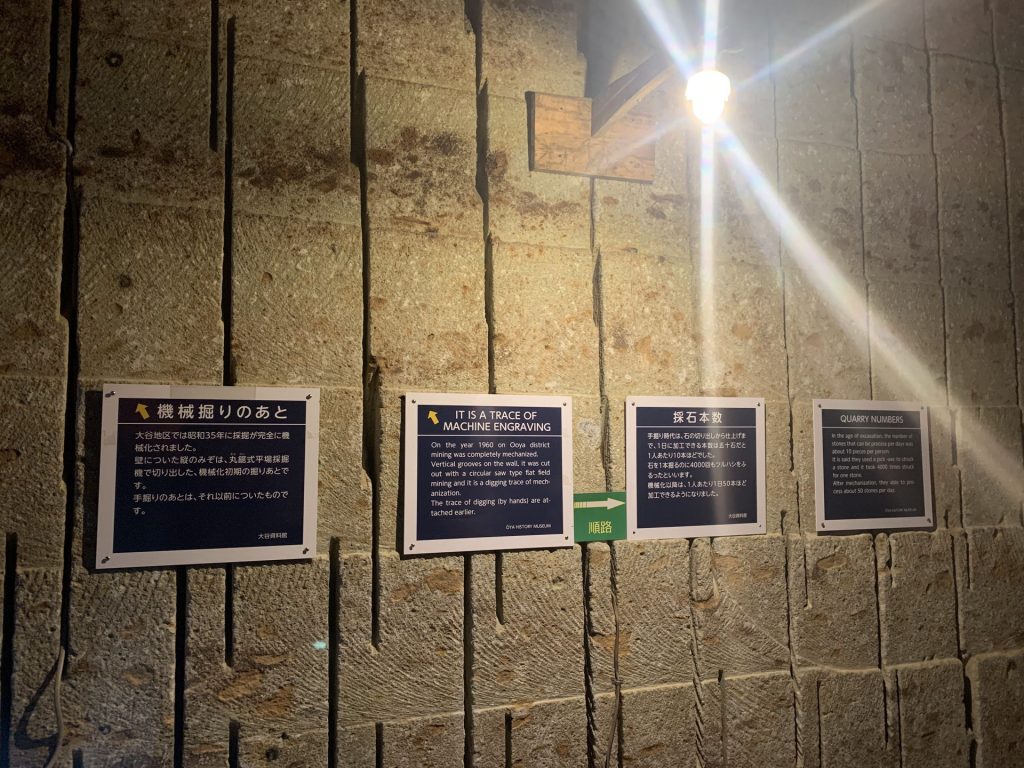

機械堀の跡

機械堀の跡

1952年になると石材協同組合内に「機械化研究会」が設けられ、機械が試作されました。1960年になると全採掘場が機械化され、一人の石切り職人の採掘量は5倍の50本ほどになったそうです。

大谷資料館 地下採掘場跡

大谷資料館 地下採掘場跡

坑内の年平均気温は8度前後で、湿度のやや高めな大きな冷蔵庫といった感じです。地上は暖かくても、地下採掘場跡に入ると寒く感じるので、ジャケットなどを持っていくとよいかもしれませんね。

大谷資料館 地下採掘場跡 スタジオ実績

大谷資料館 地下採掘場跡 スタジオ実績

地下採掘場跡は、コンサートや美術展、演劇場、 地下の教会、写真や映画のスタジオとしても注目を集めていて、過去の撮影時の様子が写真に収められ、飾られていました。

大谷資料館 地下採掘場跡 オブジェ

大谷資料館 地下採掘場跡 オブジェ

有名華道家による作品の展示も行われています。地下採掘場跡は、闇に包まれていますがポイントごとに照明が置かれているので、神秘的に見えます。

大谷資料館 地下採掘場跡

地下へと続くなだらかな傾斜がありました。地下にいると太陽の光が恋しくなりますね。自然な光の太陽光がとても眩しく見えます。

大谷資料館 地下採掘場跡

大谷資料館 地下採掘場跡

魅惑あふれる神秘的な近空間の大谷石地下採掘場跡。

機会があれば、再度来てみたいですね。

それでは、また。