素掘り二層式トンネル (向山・共栄トンネル)は、千葉県夷隅郡大多喜町葛藤にあるトンネルです。

素掘り二層式トンネル (向山・共栄トンネル)は、新旧2つのトンネルが2階建てを構成する全長110メートルの素掘りのトンネルです。

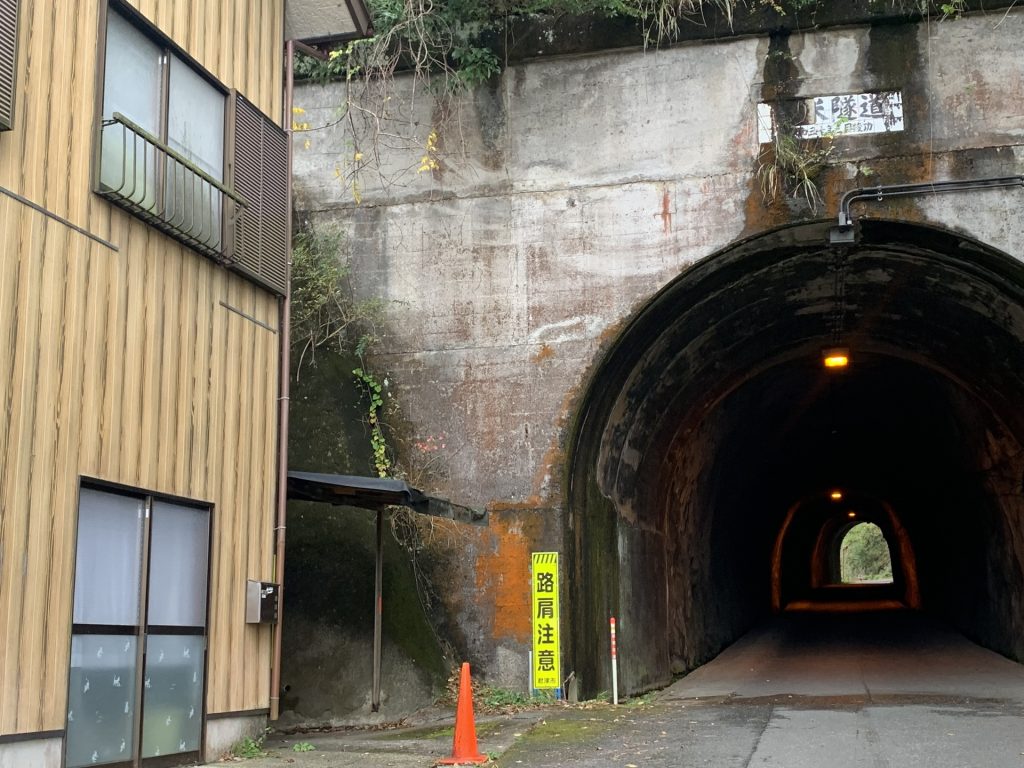

素掘り二層式トンネル (向山・共栄トンネル)は、東側から進むと「向山トンネル」の表示のあるトンネルです。途中までは特に違和感のない普通のトンネルです。

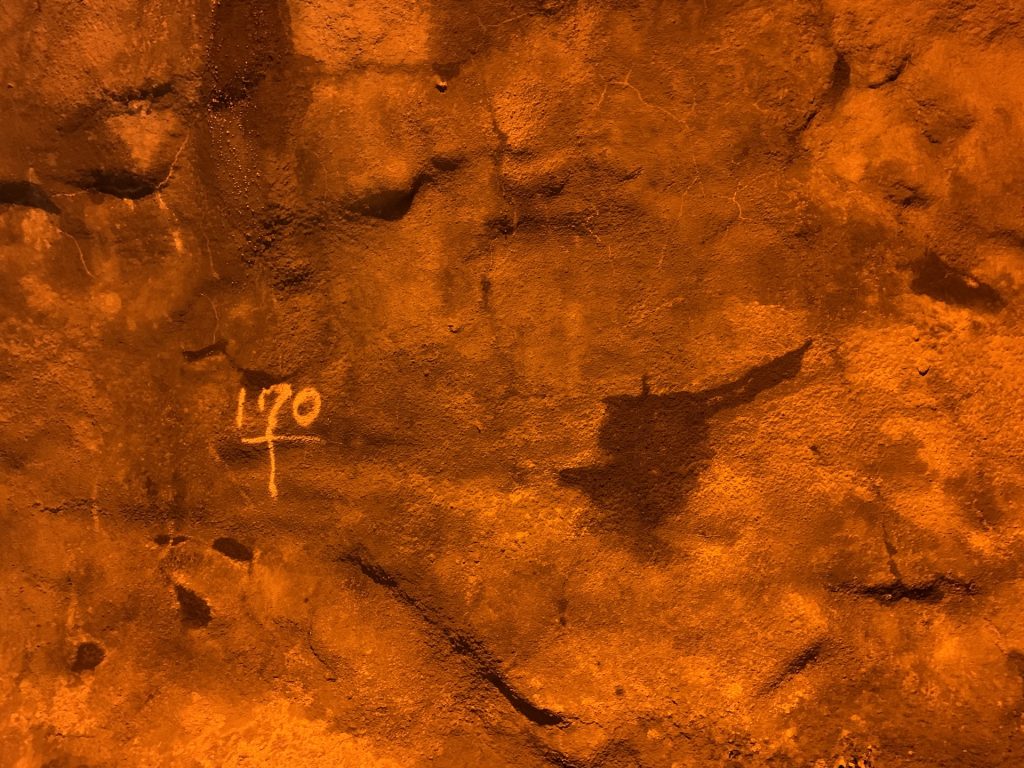

しかし、さらに進むと、坑道の途中に突如頭上には「窓」が現れます。もとはこの窓がトンネル西側の出口でしたが、その先の道との接続の関係で1970年に掘り直しが行われ、さらに先の下の位置に新たな出口が作られたことから、元々の出口が窓のようにぽっかりと空いた不思議な2階建ての構造になったそうです。

西側出口上部には「共栄トンネル」と刻まれ、2つの名をもつ珍しいトンネルとなり、今では濃溝の滝に次ぐほどの名所となりました。

機会があれば、再度来てみたいですね。

それでは、また。