水天宮 寳生辨財天(ほうしょうべんざいてん)は、東京都中央区日本橋蛎殻町にある神社です。

東京の日本橋にある水天宮は、安産祈願で知られる神社ですが、その境内に「寳生辨財天」と呼ばれる神様もお祀りされています。武芸や芸術、学問、金運など多くのご利益があるとされ、特に能楽との関わりが深いことで知られています。八臂の姿で武器や宝珠を持ち、頭には宇賀神をいただくその像は、他ではなかなか見られない荘厳な造形です。

水天宮はビル街のなかにありながら、静謐な空間が広がっています。その境内の一角、正面拝殿の左側に小さな朱塗りの社殿があり、ここに寳生辨財天が鎮座しています。江戸時代、有馬家上屋敷の邸内に祀られていた信仰が、いまもこの地に受け継がれています。

水天宮の参道はコンクリート造りで、都心の神殿といった趣きがあります。まわりには高層ビルが立ち並びますが、それらの風景と神社建築の組み合わせが不思議と調和し、都会ならではの神聖さを感じることができます。正面の拝殿までの距離は短めで、移動もしやすい印象です。

拝殿正面の左には、朱色の美しい小さな社が目に入ります。そこが寳生辨財天の社殿です。近づいて参拝すると、扉の奥に八臂の辨財天像が安置されているのがわかります。八本の腕には弓矢、斧、宝珠、鍵などが握られており、その姿には圧倒されます。

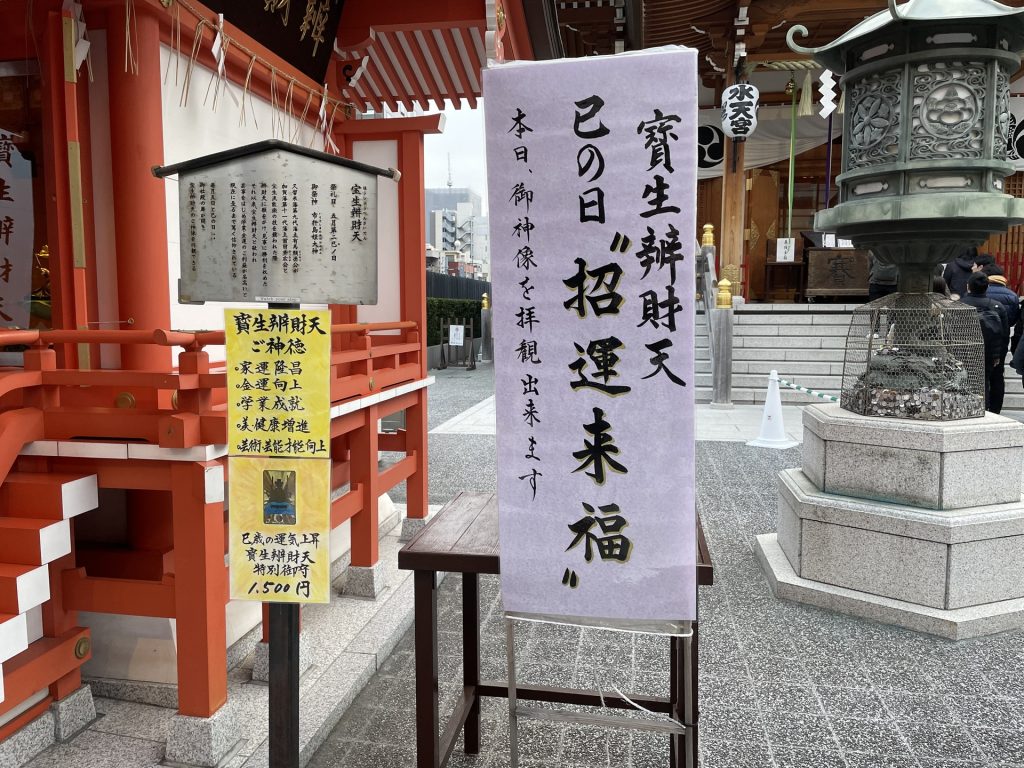

この日はちょうど巳の日にあたっており、寳生辨財天の扉が開かれてご神像を間近に拝むことができました。巳の日は白蛇のお遣いが願いを届けてくれると信じられていて、特に良縁や金運、芸事の上達を願う日として注目されています。巳の日に参拝できるのは貴重な機会です。

お正月明けのこの日、水天宮の境内には多くの人が集まっていました。皆それぞれの思いを胸に、丁寧に手を合わせていました。寳生辨財天の社前には特に多くの列ができており、その信仰の篤さが感じられました。特に女性や芸事に関わる方々の姿も多く見受けられました。

社殿は朱色の塗装が鮮やかで、周囲のグレーの建物や石造りの本殿との対比が美しく目を引きます。小さな社ですが、細部の意匠にもこだわりが見られ、屋根の装飾や台座の蛇の彫刻も丁寧に造られています。晴れた日の光を浴びて、より一層鮮やかに見えます。

寳生辨財天の社殿のすぐ北側には、「子宝いぬ」と呼ばれる親子の犬の像があります。母犬が子犬をじっと見つめる姿はとても穏やかで、見る人の心に静かな温もりをもたらしてくれます。親の愛情や守りの象徴として、多くの人が足を止めて見入る場所です。神社の静けさと相まって、やさしい気持ちになれます。

子宝いぬの台座には、十二支が書かれた球体が埋め込まれています。その中から自分の干支を探して撫でることで、安産や子授け、こどもの健やかな成長といったご利益を願うことができます。

「子宝いぬ」の子犬の頭は特に撫でられることが多く、石の表面がつるつるに光っています。丸みを帯びたその頭部は、自然と手を伸ばしたくなる可愛らしさがあります。子どもの健やかな成長や無事の出産を願う人たちの思いが、こうした光沢として刻まれているように感じられます。

水天宮の境内には、寳生辨財天のほかにもいくつかの境内社が祀られています。秋葉神社、火風神社、高尾神社がそれぞれ小さな社として並んでおり、シンプルな木目の社殿が整然と並ぶその様子には独特の気品があります。都市のなかにありながら、それぞれの社が持つ静かな風格が感じられ、丁寧に手を合わせたくなる空気が漂っています。

水天宮の寳生辨財天は、芸術、学問、金運、美容と多岐にわたるご利益を祈願できる神様です。巳の日に合わせて訪れることで、特別な御縁を感じることができます。都心にありながらも静けさと格式を兼ね備えた空間で、神聖な時を過ごすことができます。

機会があれば、再度来てみたいですね。

それでは、また。