旧石川組製糸西洋館は、埼玉県入間市河原町にある史跡です。

旧石川組製糸西洋館は、1921年頃に建てられた迎賓館で、国登録有形文化財(建造物)になっています。かつての製糸業の栄華を伝える貴重な建物で、煉瓦調の化粧タイルや宮大工による細かな装飾が特徴です。

旧石川組製糸西洋館には、駐車場が併設されているため、車での訪問も可能です。周辺は住宅街に位置しており、公共交通機関のアクセスが限られるため、車で行くと便利です。

西洋館の正面には、立派な黒い門が構えられています。この日は残念ながら門が閉まっており、敷地内に入ることはできませんでした。門の外からでも、建物の風格が十分に伝わってきます。大正時代の迎賓館らしく、重厚な雰囲気を醸し出しており、歴史を感じさせる佇まいが印象的でした。

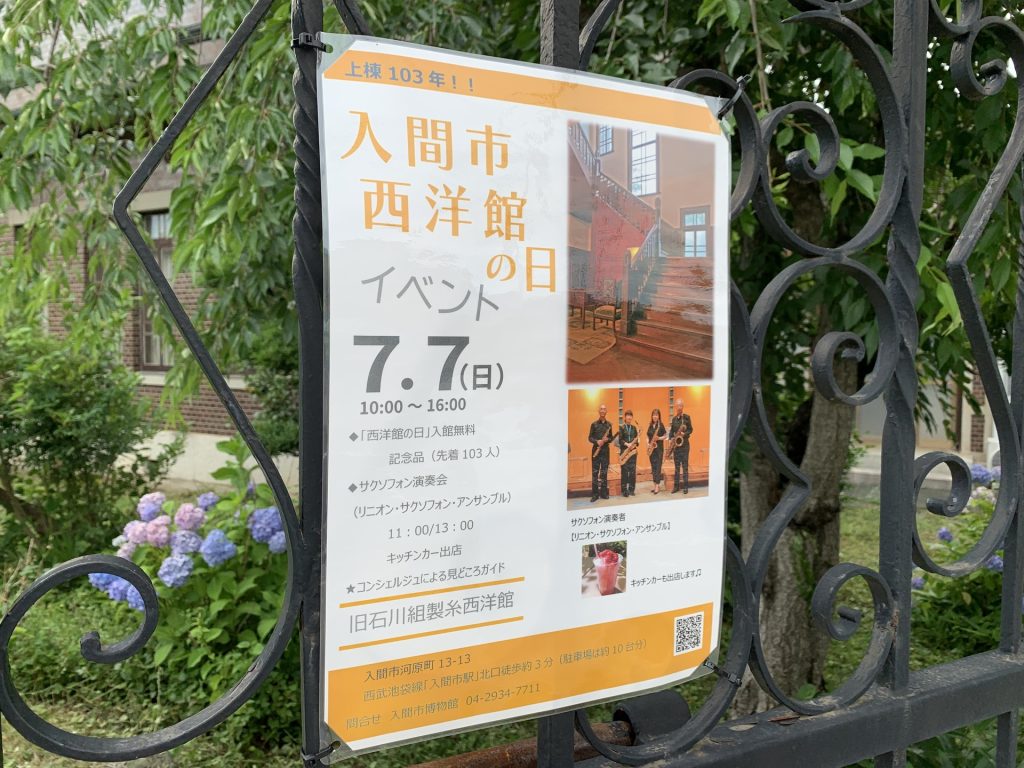

西洋館の入口には、「入間市西洋館の日」の案内が掲示されていました。毎年7月7日に特別公開が行われるようです。新型コロナウイルスの影響もあり、開館状況が変動する可能性があるため、訪問前に最新の情報を確認したほうがよさそうです。

門の外から建物を眺めているだけでも、その立派な造りが伝わってきます。煉瓦調の外壁、整った屋根のライン、そして窓枠のデザインが大正時代の格式を物語っています。特に夕暮れ時には、柔らかな光に包まれて、一層趣のある雰囲気を醸し出していました。次回はぜひ内部も見学したいと思いました。

今回は門の外からの見学にとどまりましたが、それでも十分に建物の魅力を感じることができました。次回は、一般公開のタイミングに合わせて内部も見学し、細やかな装飾や調度品をじっくりと見てみたいです。喫茶コーナーでのコーヒータイムも楽しみにしつつ、再訪を計画したいと思います。

機会があれば、再度来てみたいですね。

それでは、また。