くにたち郷土文化館は、東京都国立市谷保にある博物館です。

くにたち郷土文化館は、国立市の歴史や文化に関する資料を収集・展示し、市民の歴史学習の場として利用されている博物館です。国立市の原始・古代から近・現代までの歴史を、実物資料や解説パネル、模型、映像、パズルなどを通して、時代の流れに沿って見ることができます。

くにたち郷土文化館は、地上1階、地下1階の2階建てです。展示のテーマは「過去・現在・未来を結ぶ―多摩川が育んだ段丘(ハケ)とともに生きる私たち―」で、国立市域を概観する6つのゾーンによって構成されています。

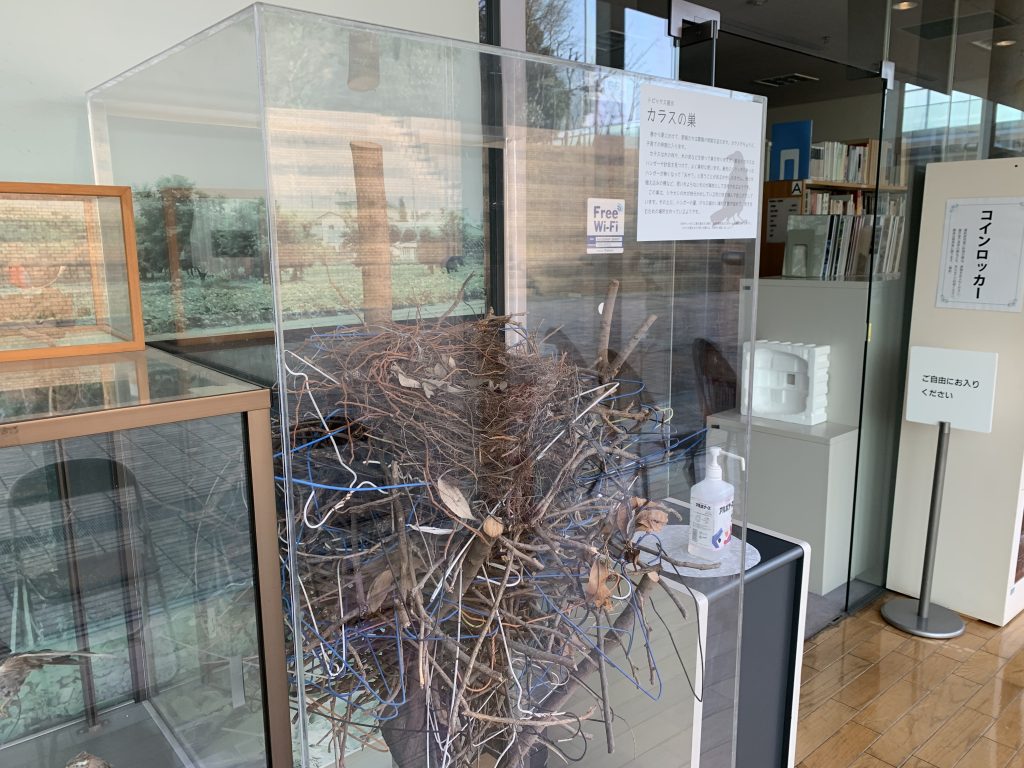

エントランスホールでは、矢川の模型、遺跡からの出土遺物などの、展示全体の導入的な要素のある展示が行われています。

1926年の国立駅前の写真が飾られています。国立駅は、1926年に建築され、2006年に解体されたのち、2020年に再建されました。駅舎は国立市のシンボル、赤い三角屋根です。

ハケゾーンでは、国立市の歴史を形成した「ハケ」に焦点を当てて展示を行っています。「ハケ」とは、多摩川の流れによって形成された河岸段丘のことです。国立市は、ハケによる豊かな自然と水資源に恵まれた環境の中で、人々は古くから暮らしてきました。ハケゾーンでは、多摩川の流れや武蔵野台地の形成、ハケの特徴、ハケに生息する動植物などについて、実物資料や映像、イラストなどを用いてわかりやすく解説しています。

歴史ゾーンは、国立市の原始・古代から近世・近代までの歴史を、実物資料や解説パネル、模型、映像などを通して、時代の流れに沿って展示・解説しています。原始・古代のテーマでは、旧石器時代から奈良・平安時代までの遺跡の出土遺物や遺構を、中世のテーマでは、谷保の城山、谷保天満宮、南養寺について、近世以降のテーマでは、江戸時代の村とくらし、甲州街道、明治時代の文化について展示・解説しています。

くらしゾーンでは、国立市の人々の生活や文化を、ムラの行事とイエの行事の2つのテーマに分けて展示・解説しています。ムラの行事では、地域の人々が集まって行う祭りや講の様子を紹介し、イエの行事では、人生の節目となる冠婚葬祭で使用される用具を展示し、地域の人々が集まって行う儀式の様子を展示・解説しています。

訪れた2023年3月、特別展示室では、電気がなかった頃の暮らしから、電気や電化製品が使われるようになった暮らしへの移り変わりについて紹介していました。メインテーマである明かりや暖房の道具を中心に、生活の道具や、人々の祈りや願いを伝える資料を多数展示しています。

くにたち郷土文化館には、それぞれの部屋をつなぐ廊下内にも見どころがあるので、今から行ってみたいと思います。

それでは、また。