富士市歴史民俗資料館は、静岡県富士市伝法にある資料館です。

富士市歴史民俗資料館は、富士市のくらしをテーマにした展示を楽しむことができる資料館です。実際に使われていた民俗資料をはじめ、ジオラマや映像による解説が用意されており、地域の歴史や伝統を深く学ぶことができます。一階では富士市の自然環境に根ざした暮らしを、二階では製紙業の歴史や戦争に関する展示を通して、近代史を知ることができます。

資料館の建物は、歴史を感じさせる落ち着いた雰囲気が漂っています。伝統的な建築様式を取り入れた外観は、地域の文化を象徴しているようにも見えます。館内に入る前から、過去の時代へと誘われるような感覚を味わうことができます。

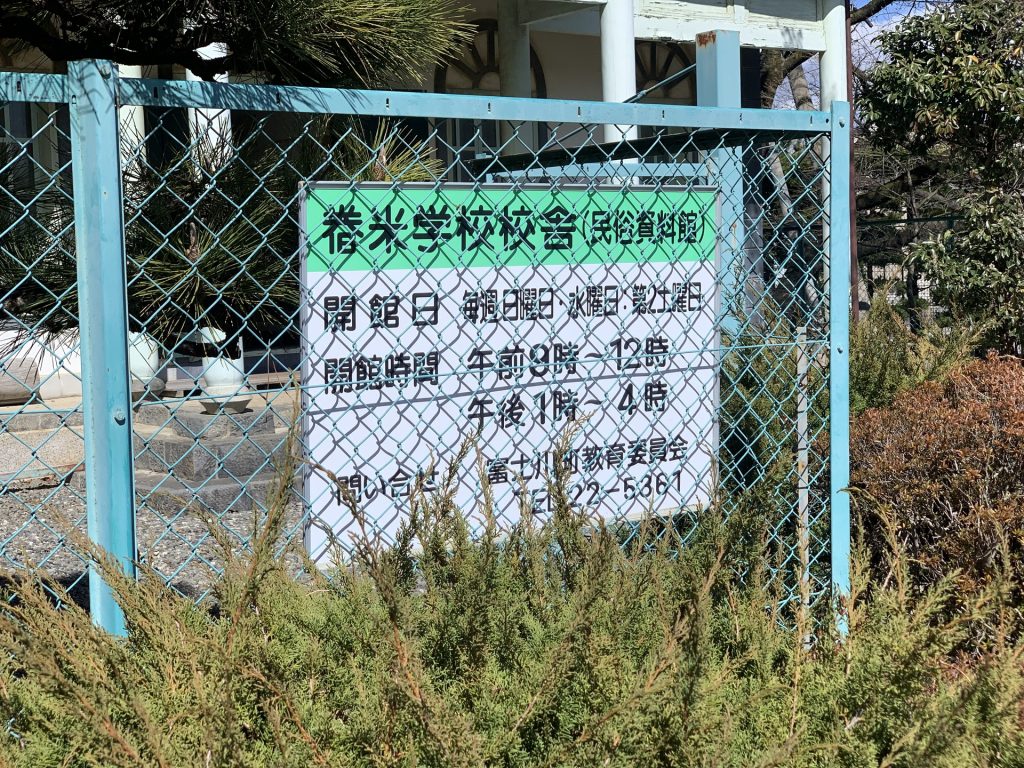

資料館の入口には、大きく「富士市立歴史民俗資料館」と記された看板があります。訪れた際には、まずこの看板が目に入ることでしょう。建物の雰囲気とも調和したデザインで、歴史的な資料が収められている場所であることを感じさせます。ここから富士市の歴史や文化をたどる旅が始まります。

奥駿河湾沿岸では、古くから漁業が営まれてきました。特に、地曳網漁やシラス漁はこの地域の代表的な漁法の一つです。展示では、シラス船や大漁旗、延縄漁の道具など、実際に使われていた漁具を目にすることができます。これらの資料を通じて、海と共に生きてきた人々のくらしを知ることができます。

シラス漁が盛んな地域ならではの展示として、魚を運搬するための桶や加工に関するパネルを見ることができます。シラスは鮮度が命とされ、漁獲後すぐに加工されることが多かったため、それに関わる道具も工夫されています。こうした道具から、漁業に携わる人々の努力と工夫を感じ取ることができます。

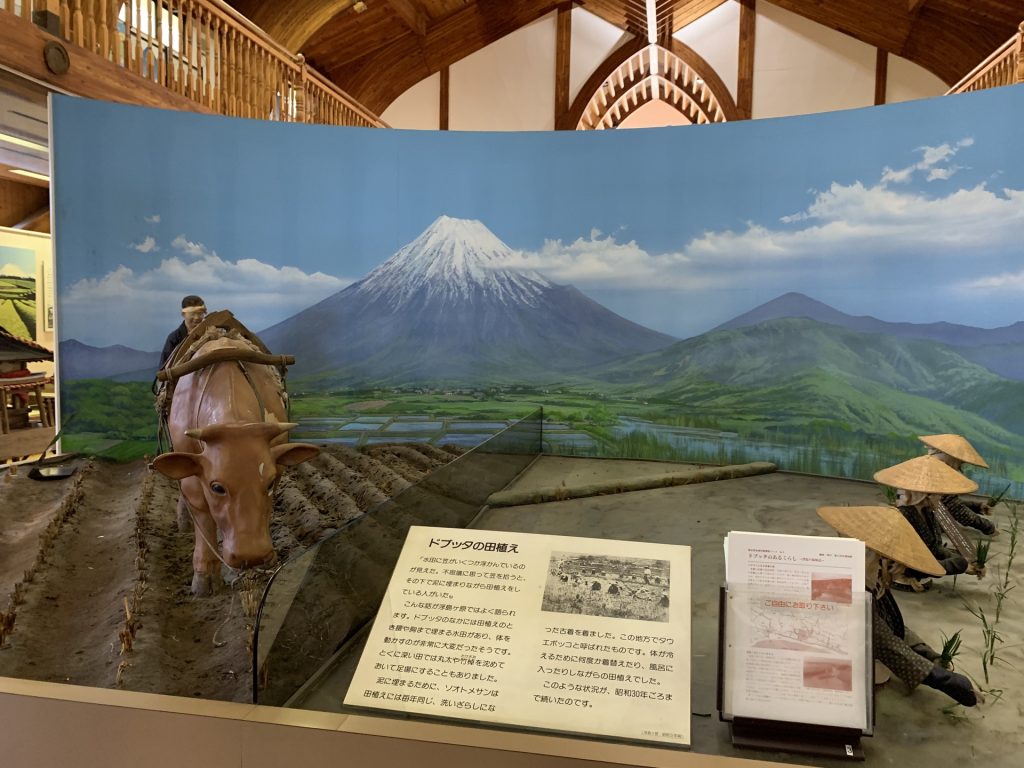

愛鷹山と駿河湾にはさまれた浮島ヶ原は、かつて広大な湿地帯でした。この土地で行われていた米作りには、特有の苦労が伴っていました。展示では、湿田「ドブッタ」での農作業に使われた農具が紹介されています。県指定文化財となっている資料もあり、浮島ヶ原の開発の歴史を学ぶことができます。

湿田での田植えの様子を再現したジオラマが展示されています。水田の中に笠が浮いているのを不思議に思い、拾い上げると下で人が田植えをしていたというエピソードが紹介されています。泥に深く埋まりながらの作業は大変なもので、特に深い田では丸太や竹草を沈めて足場としていたことがわかります。このような苦労は、昭和30年代ごろまで続いていたそうです。

一年を通して行われる、豊作を願うさまざまな行事についての展示があります。農業とともに生きる人々が、収穫の無事を祈りながら行ってきた儀式や祭りの様子を知ることができます。こうした伝統行事は、現在も地域に残るものもあり、農業と信仰の結びつきを感じることができます。また、標高差の大きい富士市域では、地域ごとに異なる産物が生産され、それらを交換する文化がありました。展示では、物資の運搬に使われたショイコや桝、秤などが紹介されています。山間部と平野部をつなぐ人々の往来が、この地域の暮らしを支えていたことがよくわかります。

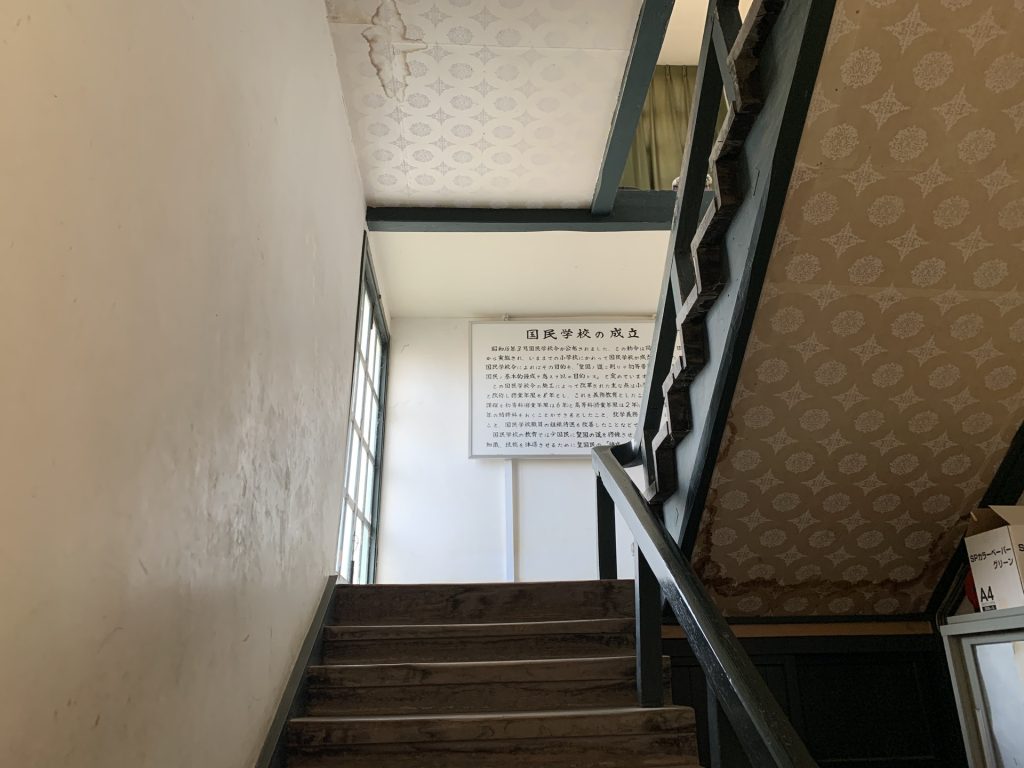

1階の展示を見終え、2階へと進みます。

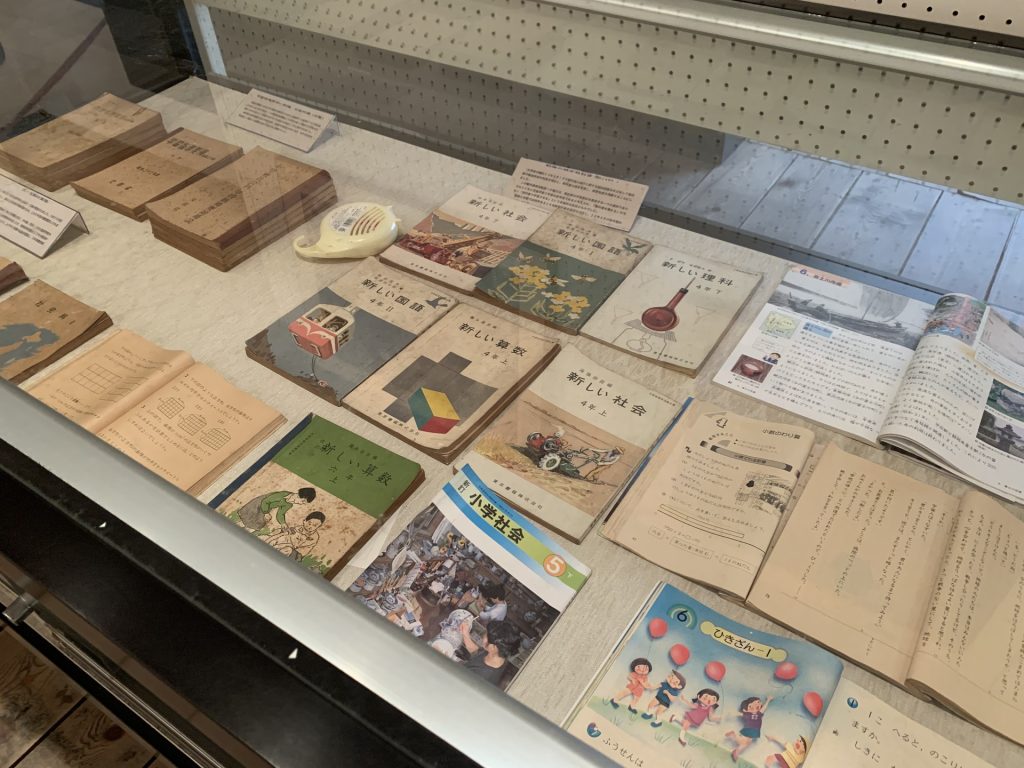

階段を上がると、戦争の歴史や製紙業の発展についての展示が広がっています。富士市は「紙のまち」として知られ、その歴史を学ぶことができます。また、近代教育の変遷や、かつての子どもたちの遊びに関する展示もあります。ここでは、富士市の発展の歩みをより広い視野で見ることができます。

2階の展示エリアは、壁沿いに沿って通路のように配置されています。歩きながら展示を見ていくスタイルになっており、それぞれのテーマごとに資料やパネルが並べられています。

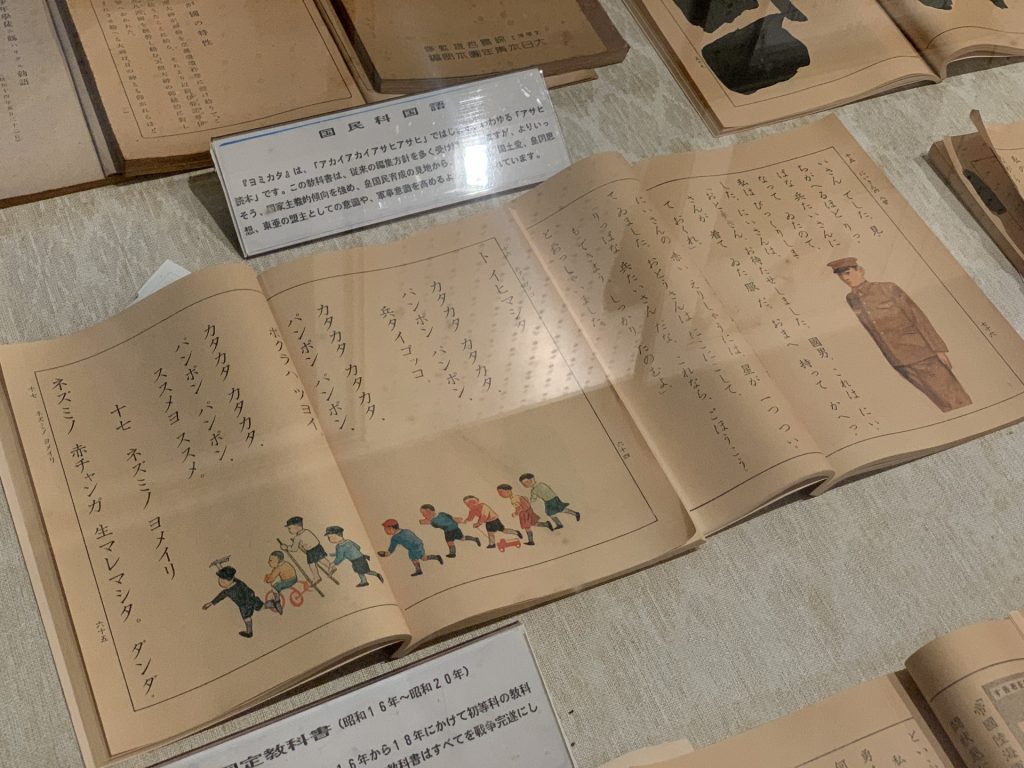

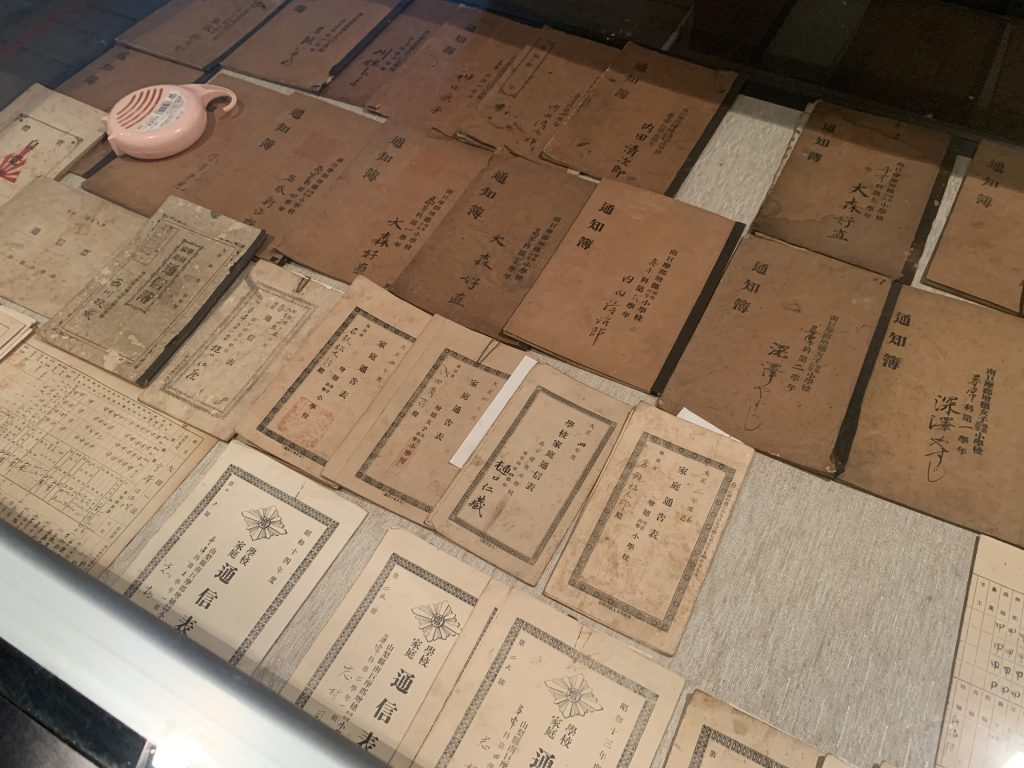

戦争とくらしに関する展示コーナーでは、戦時中の生活や子どもたちの様子が紹介されています。戦争の悲惨な実情と平和の尊さを伝えることを目的としており、当時の実物資料や写真、パネルを通して、戦時中の富士市の状況を知ることができます。

展示は「平和富士市民の会」の協力により、定期的に内容が入れ替えられています。時代を超えて戦争の記憶を継承するための重要なコーナーです。

近代製紙の幕開けのコーナーでは、明治時代の初めに起こった産業の変化と、それに伴う製紙業の発展が紹介されています。宿駅制度の廃止によって仕事を失った人々に対し、三椏の栽培が奨励されました。その先駆者である内田平四郎は、1879年に栢森貞助とともに、富士地域初の手すき和紙工場「鈎玄社」を設立しました。その後、今泉地区を中心に手すき和紙工場が増え、富士市の製紙業の基盤が築かれていきました。

2階の展示スペースからは、1階の展示エリア全体を見渡すことができます。特に吹き抜け部分では、1階のジオラマや実物資料を上から見ることができ、展示の構成を俯瞰することができます。この立体的な展示構成により、富士市の歴史と民俗に関する情報をより広い視点から捉えることができます。1階と2階を行き来しながら、異なる角度で歴史を学ぶことができるのも、富士市歴史民俗資料館の魅力の一つです。

大正から昭和初期にかけて、世界的な大不況の影響を受ける中、富士地域では地元の資本家たちが次々と製紙会社を設立しました。1937年には今泉地区に静岡県製紙工業試験場が設立され、技術革新が進められました。こうした取り組みが「紙のまち」としての富士市の発展を支え、現代の製紙業へとつながっています。当時の工場の様子や関連資料を通じて、製紙産業の歩みを知ることができます。

紙のリサイクルは、紙・森・エネルギーの3つの要素が相互に関連しながら成り立っています。森林は計画的に管理され、工場から排出される二酸化炭素を吸収しながら成長します。パルプをつくる際の廃液や牛乳パックのポリエチレン部分を燃料として再利用するなど、環境負荷を抑える工夫も進められています。江戸時代から続く紙のリサイクル文化を通して、日本人の知恵や工夫を学ぶことができます。

このコーナーは、昔の学校の教室を再現したようなつくりになっています。木製の机と椅子が並び、懐かしさを感じる空間です。黒板や教科書の展示もあり、昭和の学校の雰囲気を感じることができます。かつての学びの場がどのようなものだったのか、実際に座って体験することができるのが特徴です。教育の歴史に触れながら、当時の学校生活を想像してみるのも面白いでしょう。

昔のおもちゃが展示されているコーナーでは、積み木、こま、車の模型、てっぽうなどが展示されています。手作りの木のおもちゃや、昭和の子どもたちが遊んでいた玩具を見ながら、当時の遊び文化を知ることができます。現代とは異なるシンプルな遊び道具が並び、昔の子どもたちの遊びの工夫や楽しみ方を学ぶことができます。

昭和40年ごろの富士市内の学校給食を再現した食品サンプルが展示されています。ミートソースのソフト麺や、きゅうりとパインのサラダ、マスカットなど、当時の献立を見ることができます。特にソフト麺は、当時としては新しい食べ物であり、多くの子どもたちにとって特別なメニューだったようです。昔の学校給食がどのようなものだったのか、懐かしさとともに振り返ることができます。

富士市歴史民俗資料館では、富士市のくらしと歴史をさまざまな角度から学ぶことができます。戦争の記録、製紙産業の発展、リサイクルの取り組み、そして子どもの学びや遊びの変遷など、幅広いテーマを通じて、地域の歴史を深く知ることができます。

機会があれば、再度来てみたいですね。

それでは、また。