第五福竜丸展示館は、東京都江東区夢の島にある展示館です。

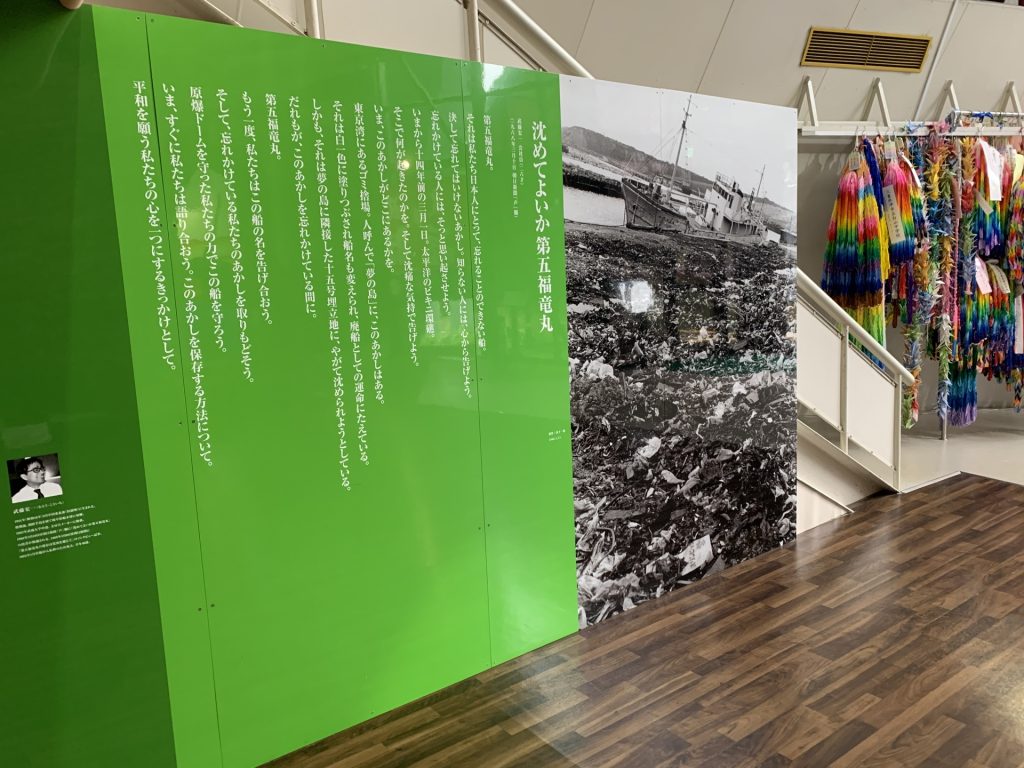

第五福竜丸展示館は、漁船「第五福竜丸」を保存・公開するために設計された展示館です。第五福竜丸は、日本の遠洋マグロ漁船で、キャッスル・ブラボー実験の際に放射性降下物を浴びたことで知られています。

第五福竜丸展示館は、東京都江東区にある夢の島公園内の一画に位置しています。夢の島公園は広々とした緑地が広がるリフレッシュスポットで、その中に歴史的な意義を持つ展示館が設置されていることで、平和や環境について考える場ともなっています。

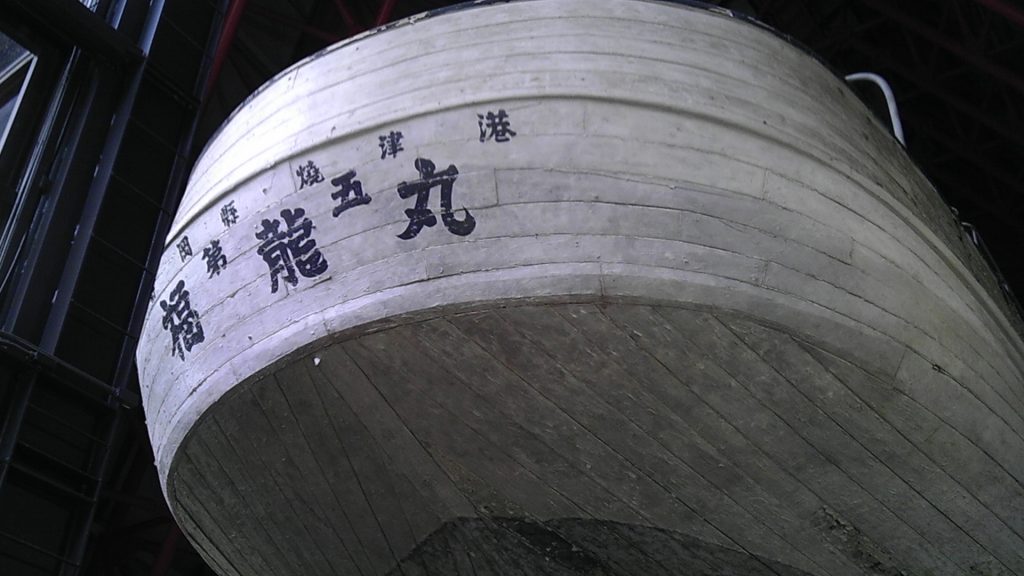

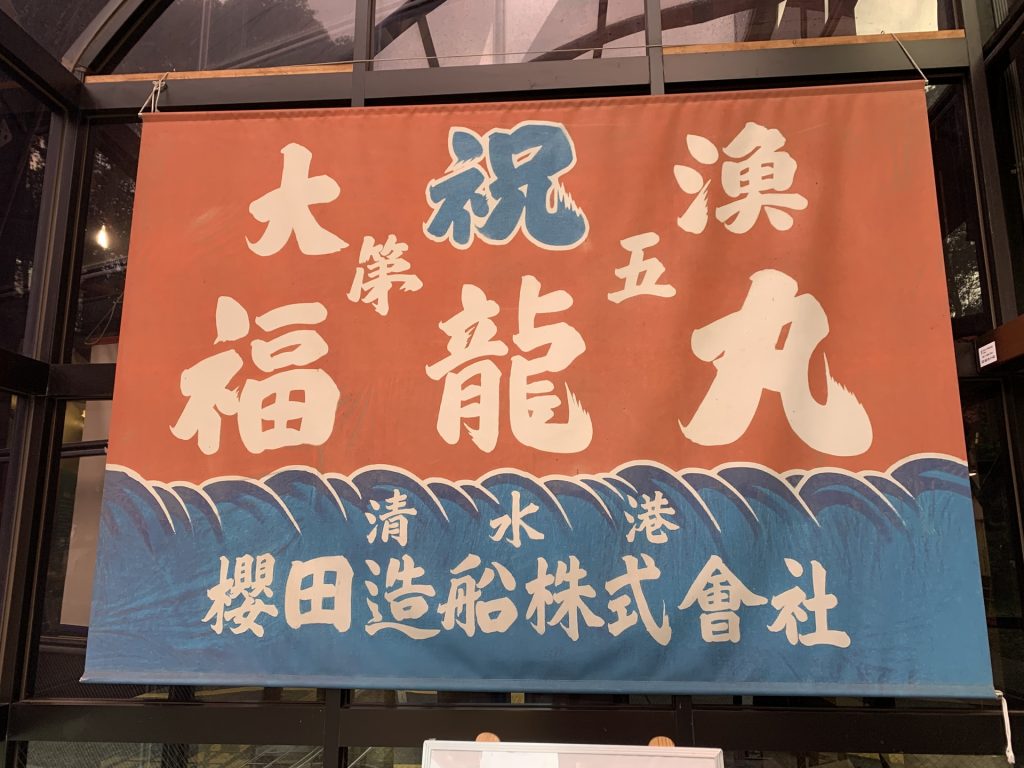

マーシャル諸島ビキニ環礁の水爆実験により被ばくした遠洋マグロ漁船の第五福竜丸は、「死の灰」(放射性降下物)が降りそそぎ、乗組員船員が被ばくしました。その後、第五福竜丸は東京水産大学(東京海洋大学)の学生の練習船「はやぶさ丸」となり、廃船処分後、東京都立第五福竜丸展示館が開館され、展示・公開されています。

第五福竜丸は、当時の状態をできる限り保ちながら保存されているため、その歴史的価値が非常に高い船です。展示館で間近に見ると、船体の大きさや細部のディテールから、1950年代の漁船としての実用的なデザインを感じることができます。

2012年に訪れた時と比較しても、何ひとつ変わらない状態で保存されています。第五福竜丸展示館は、その保存方針として、当時の状態をできるだけ保つよう努力しています。展示内容や雰囲気が変わらないことで、当時の記憶や感じたことが鮮明に蘇りました。

第五福竜丸展示館では、展示されている漁具や模型を通じて、当時の延縄漁の様子や漁船の内部構造がわかるようになっています。第五福竜丸が単なる被害の象徴ではなく、日々の暮らしや仕事の場だったことが伝わってきます。

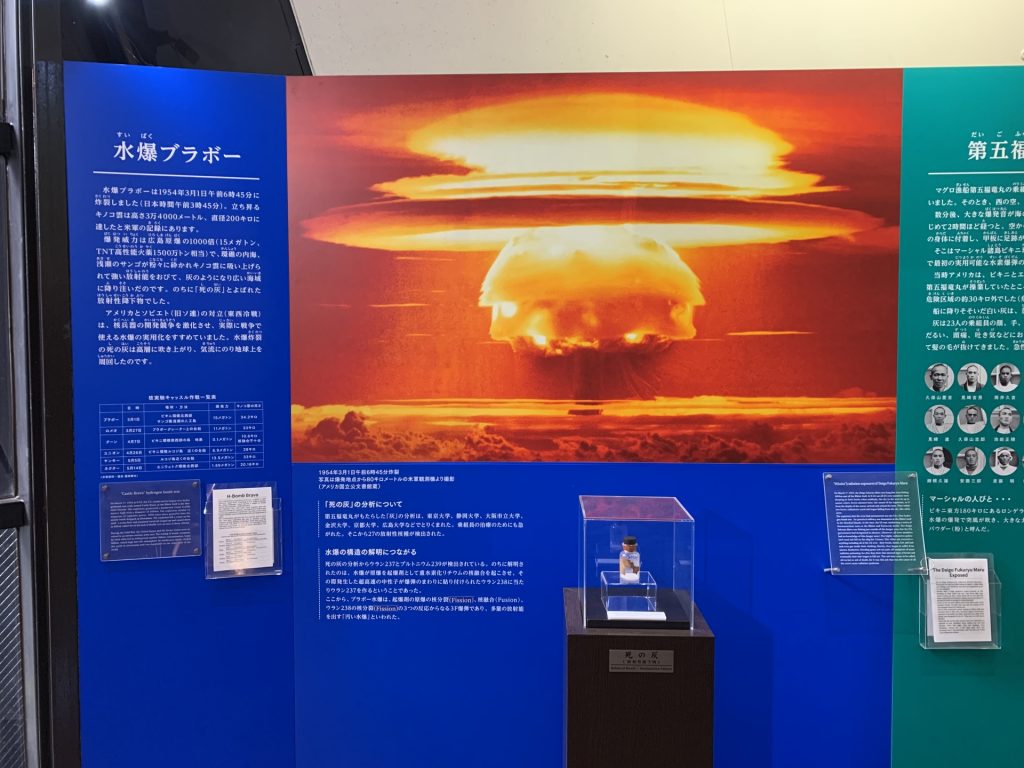

ビキニ環礁はマーシャル諸島に位置する環礁で、1946年から1958年にかけてアメリカ合衆国による核実験が行われた場所です。この期間中、23回の核実験が実施され、特に1954年3月1日に行われた「キャッスル作戦」の一環の水爆実験「キャッスル・ブラボー」は、広島型原爆の約1,000倍の威力を持つ核爆発を引き起こしました。この実験により、大量の放射性降下物(フォールアウト)が周辺地域に降り注ぎました。

第五福竜丸は、乗組員23人全員が被ばくし、無線長の久保山愛吉氏が数か月後に急性放射線症候群で亡くなりました。この事件は「死の灰事件」として国際的な注目を集め、核兵器禁止運動のきっかけとなりました。

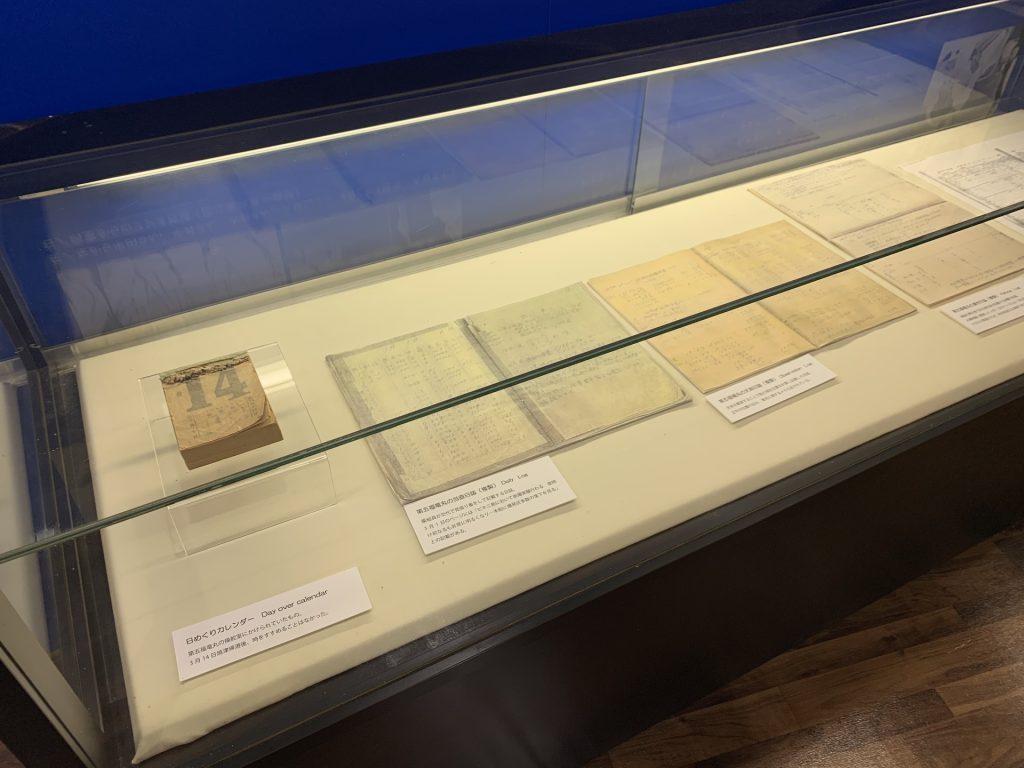

第五福竜丸展示館では、当直日誌や船内で使用されていた生活用品、被ばく後に病院で療養していた乗組員に宛てた手紙が展示され、人々の生活と核被害について知ることができます。

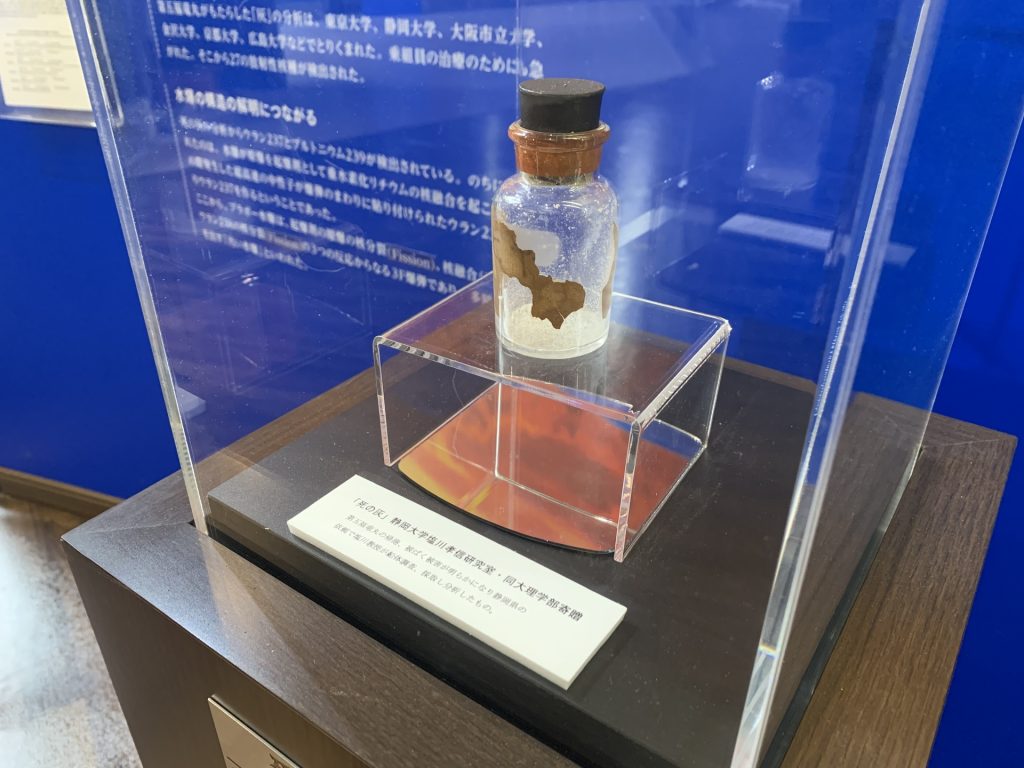

ビキニ環礁での核実験による放射性降下物、通称「死の灰」の実物が展示されています。この展示物は、放射線被害がどのように発生し、どれほど深刻だったのかを具体的に示す貴重な証拠となっています。

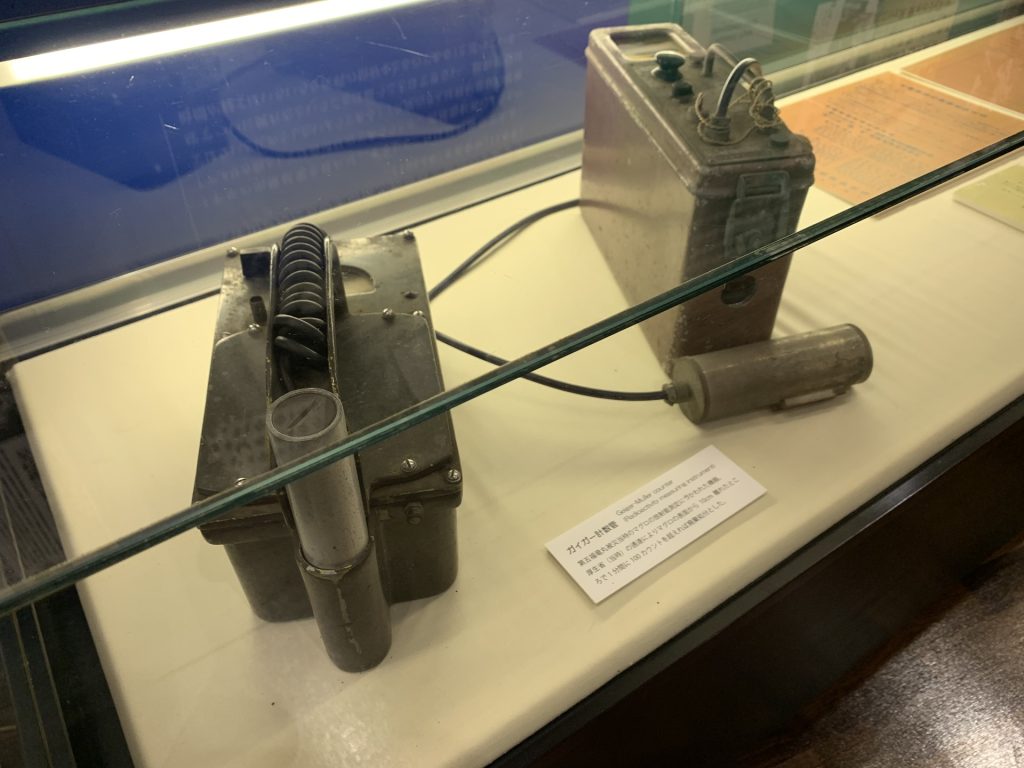

当時使用された放射線測定器の「ガイガーカウンター」が展示されています。放射能測定の重要性を学ぶことができます。

船体は陸上に固定され、船を間近で観察できる設計になっていています。展示館内を歩くと、第五福竜丸が体験した「歴史」を五感で感じることができ、当時の状況や被害の深刻さをリアルに感じることができます。

第五福竜丸展示館では、船のスクリューを間近で見ることができます。船体が陸上に固定されているため、普段海上で見ることが難しいスクリューの詳細な構造を観察できるのは貴重な体験です。

スクリューは、海を切って進むための重要な部品です。その大きさや形状から、漁船としての力強さや実用性を感じ取ることができます。時代を経ても保存状態が良く、1950年代の船舶技術や設計の一端を知ることができます。

第五福竜丸展示館では、甲板の立ち入りが船体保護のため制限されていますが、船の横に設けられた階段を使うことで、甲板の様子を上から確認することができます。

この工夫により、訪問者は甲板上の漁具や当時の作業環境を目にすることができ、第五福竜丸の歴史的な側面を間近に感じることができます。

甲板には、延縄漁に使用されていたビン玉や延縄といった漁具が展示されています。これらの展示は、第五福竜丸がもともと漁船であったことを示していて、核実験の被害だけでなく、第五福竜丸が日々の漁業活動を支えた船としての姿を思い起こさせます。

階段からの視点は、船全体をより立体的に観察できる貴重な機会となり、展示館の工夫が訪問者にとっての理解を深める役割を果たしています。

第五福竜丸展示館は、その歴史的経緯から、小学校などの社会科見学の場としてもよく利用されています。ここでは、核兵器の被害とその社会的影響について学ぶことができるため、子どもたちにとって非常に教育的な体験の場となっています。

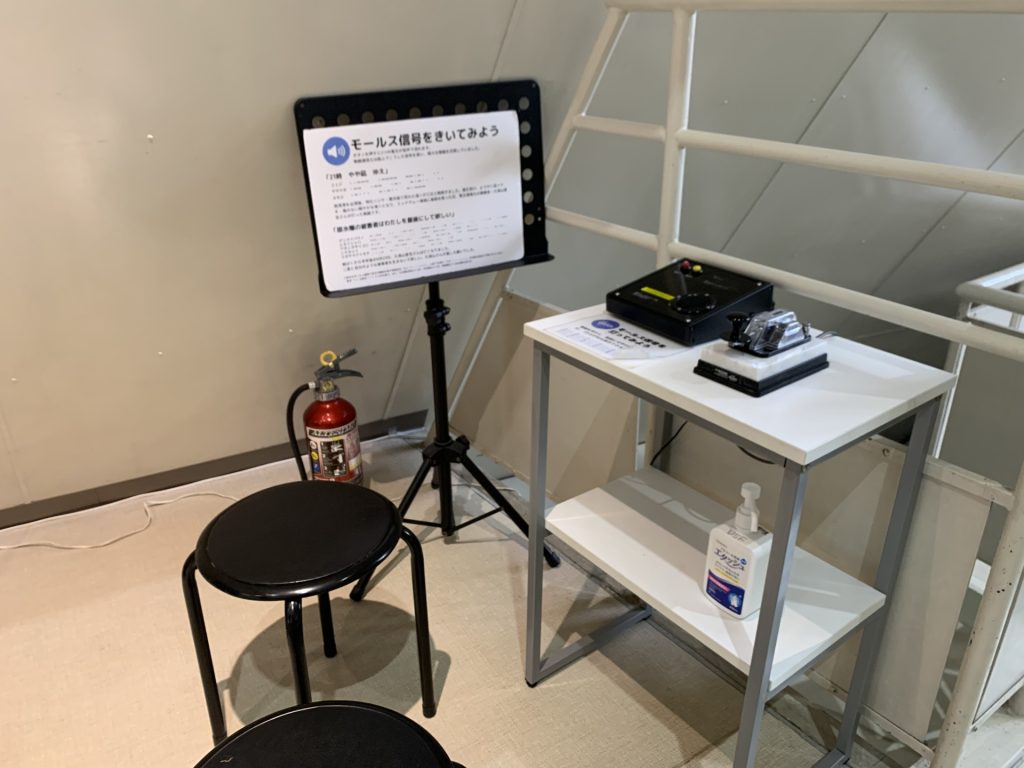

第五福竜丸展示館には、モールス信号を試すことのできる体験型のコーナーがあります。当時の無線通信技術を学ぶことのできる貴重な体験コーナーで、乗組員が使用していた無線機や信号の仕組みを体感することで、通信手段の歴史や重要性を深く理解できる展示です。

当時の船舶用無線電信送信機は、現代の通信機器と比べると非常に巨大です。展示館でこうした無線機を実際に見ることで、当時の技術の規模や通信手段の進化をリアルに感じることができます。

書籍や資料、お土産を購入できるコーナーが設けられています。展示内容をさらに深く学んだり、平和や核廃絶に関する意識を持ち帰ったりするための大切な役割を果たしています。

第五福竜丸展示館は、核兵器の実態とその被害の深刻さだけでなく、核廃絶を目指す運動や平和の大切さについて学ぶことができる展示館です。

機会があれば、再度来てみたいですね。

それでは、また。

- 2012/08/15 初版

- 2024/01/21 更新