鹿野山 神野寺 本堂は、千葉県君津市鹿野山にあるお堂です。

鹿野山 神野寺 本堂

鹿野山 神野寺 本堂

鹿野山 神野寺は、日本で4番目に開かれた関東最古の名刹であり、関東三大修験道の一つとして知られています。筑波山や榛名山と並び、修験道の歴史と伝統を今に伝えています。本堂へは、まず仁王門をくぐり、続いて階段を上がる道のりとなっています。山の静けさに包まれながら参道を進むと、歴史ある本堂が落ち着いた佇まいで迎えてくれます。深い歴史を感じられる場所です。

鹿野山 神野寺 本堂

鹿野山 神野寺 本堂

本堂は高さ21メートル、間口と奥行きがともに約18メートルの大堂で、10間堂と呼ばれています。堂内には薬師如来と軍荼利明王の二尊がひとつの厨子に並んで安置されています。この両ご本尊は秘仏とされており、通常は見ることができません。12年に一度、寅年の1ヶ月間だけ特別に開扉され、多くの参拝者がその機会を待ち望んで訪れます。神野寺の本堂は、その大きさと厳かな雰囲気から、訪れる人に深い感動を与えています。

鹿野山 神野寺 (2024/11/05)

鹿野山 神野寺 (2024/11/05)

訪れた日は七五三のイベントが行われていました。本堂前には「753」と書かれたパネルが設置され、家族連れが記念撮影を楽しんでいます。子どもたちの晴れ姿が美しく、思い出に残る素敵な光景でした。

鹿野山 神野寺 (2024/11/05)

鹿野山 神野寺 (2024/11/05)

境内の一角には、訪れる人が一息つけるよう呈茶席が設けられていました。静かな雰囲気の中でお茶をいただきながら、本堂の余韻に浸ったり、四季折々の自然を眺めたりするのにぴったりの場所です。参拝後の心を落ち着ける時間として、ありがたい空間です。

鹿野山 神野寺 (2024/11/05)

鹿野山 神野寺 (2024/11/05)

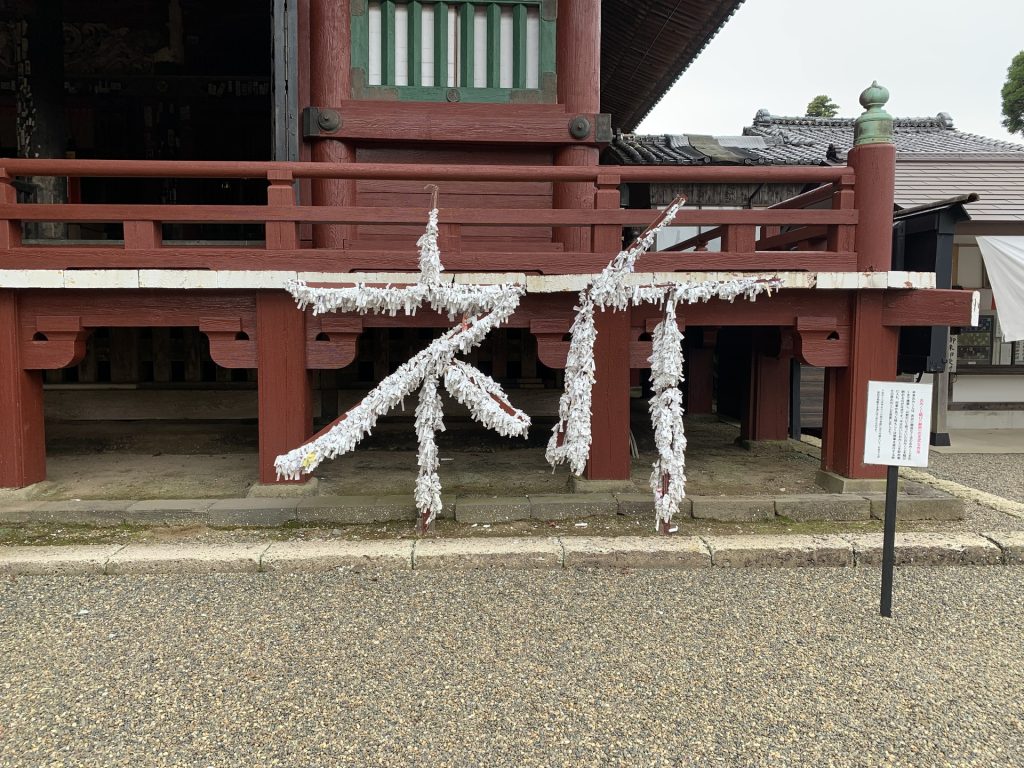

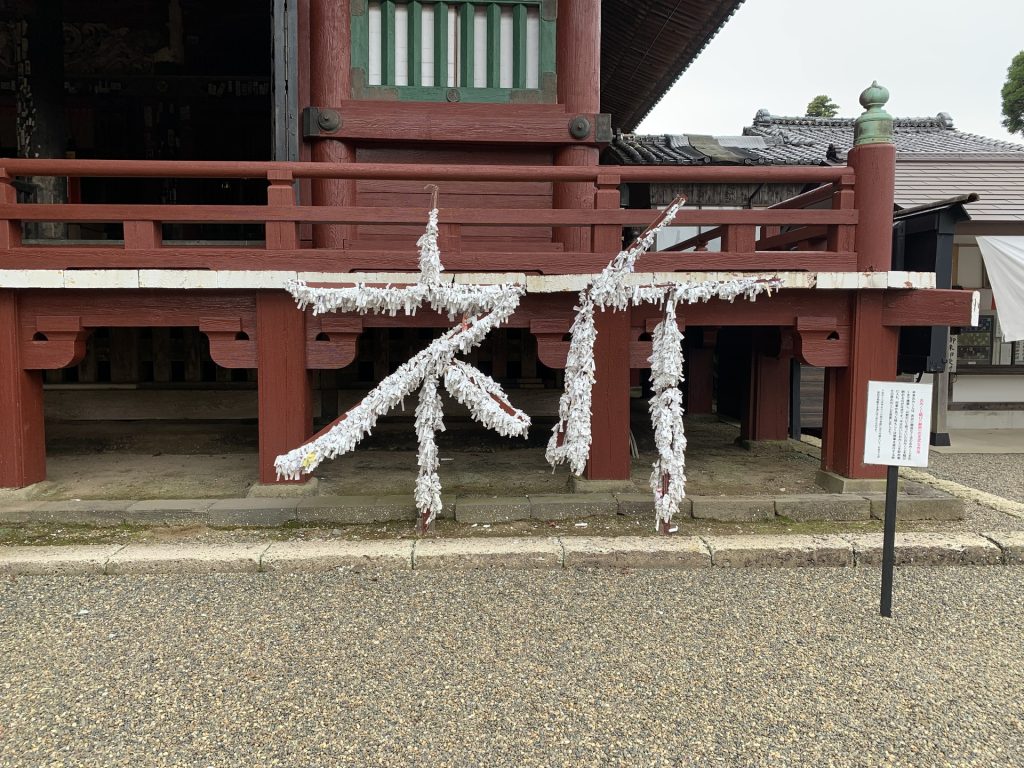

本堂の右手にはおみくじの結び処があります。参拝者がそれぞれおみくじを枝に結んでいくと、「祈り」という漢字が次第に浮かび上がる仕組みになっていて、とてもユニークに感じました。

鹿野山 神野寺 本堂

鹿野山 神野寺 本堂

神野寺の本堂に足を踏み入れると、歴史と伝統の重みを感じることができます。柱は直径53センチメートルで、重厚な造り、力強さを感じます。静かな空間で心を落ち着け、お参りや瞑想を行うことで、心身の安寧や気持ちの整理をすることができます。

鹿野山 神野寺 佛足石

鹿野山 神野寺 佛足石

本堂の一角には佛足石があります。佛足石はお釈迦様の足裏をかたどった石です。素足になってその上に静かに乗り、合掌しながら身を慎み、謙虚な心持ちで祈りを捧げることができます。この行為は、自らの心と身体を清め、仏の教えに敬意を表す意味があります。

鹿野山 神野寺 (2024/11/05)

鹿野山 神野寺 (2024/11/05)

神野寺にはさまざまなおみくじが置かれています。その中でも特に気になったのが「犬おみくじ」と「猫おみくじ」です。猫おみくじは、大切な家族の一員であるネコちゃんのためのおみくじで、あなたとネコちゃんの絆がさらに深まるようなお言葉が書かれています。

鹿野山 神野寺 (2024/11/05)

鹿野山 神野寺 (2024/11/05)

猫おみくじを引いてみました。おみくじには魚のかわいらしい絵が描かれていて、見ているだけでほっこりした気持ちになれます。ペットと一緒に訪れる人にとって、嬉しい心遣いと言えます。

鹿野山 神野寺 本堂 (2024/11/05)

鹿野山 神野寺 本堂 (2024/11/05)

神野寺の本堂は、春には桜が咲き誇り、夏は新緑の息吹が感じられ、秋には紅葉が境内を彩ります。冬の静けさの中では、雪化粧をした屋根が一層の趣を添えています。歴史と自然が一体となった空間で、心静かなひとときを過ごすことができ、深い安らぎを感じさせてくれる場所です。

機会があれば、再度来てみたいですね。

それでは、また。

- 2022/12/01 初版

- 2024/11/05 更新