掛川城は、静岡県掛川市掛川にある城です。

掛川城の入口で受付を済ませると、いよいよ天守閣の内部へ進むことができます。城内は伝統的な木造建築で、歴史を感じさせる雰囲気が漂っています。入口付近には靴を脱ぐ場所があり、城内を歩くと木の床が軋む音が響きます。掛川城の復元天守は、1994年に木造で再建されたため、現存天守と同じような温もりを感じることができます。

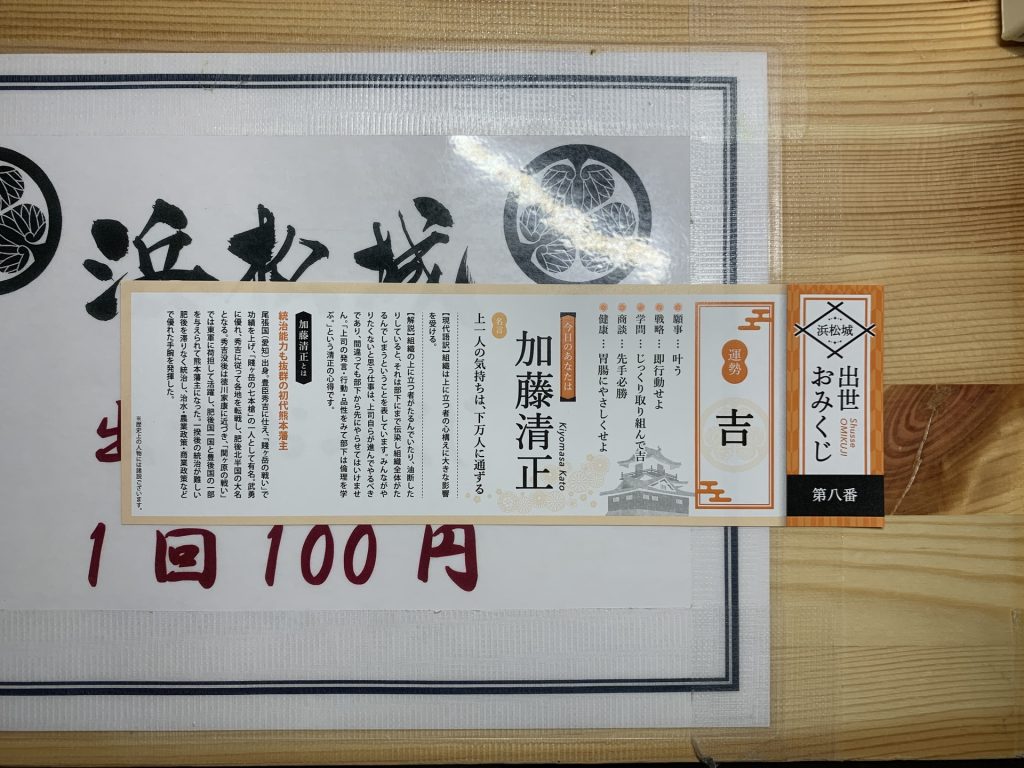

天守閣の1階には、掛川城やその歴史に関する資料が展示されています。戦国時代から江戸時代にかけての城の変遷や、復元工事の様子を知ることができます。また、掛川城にゆかりのある武将たちの説明もあり、城の歴史を深く学ぶことができます。城内の木の香りとともに、当時の空気を感じることができます。

掛川城の展示の中でも目を引くのが、戦国時代の武具や道具です。軍扇や軍配は戦場で指揮をとるために用いられ、武将たちの知略を感じさせます。さらに、馬に装着する鞍や、武士が身に着けた鎧も展示されており、当時の戦いの様子を想像することができます。細部まで作り込まれた装飾を見ると、武士の誇りが伝わってきます。

掛川城天守閣に実際に設置されていた鳥伏間の瓦が展示されています。鳥伏間は、棟瓦の先端につけられる「鬼瓦」の上に載せられる瓦のことで、鳥が留まり羽を休めることから「鳥休」とも呼ばれています。この鳥伏間は、2022年6月から行われた天守閣外壁(土佐漆喰)の修復工事の際に取り換えられたもので、長い年月を経て城を守ってきた証ともいえるでしょう。

掛川城の天守には「石落とし」と呼ばれる防御設備があります。これは1階の床の一部を石垣の上に張り出させ、敵が城壁をよじ登ってきた際に、上から石を落として攻撃するためのものです。戦国時代の城にはよく見られる仕掛けで、ここから敵を迎え撃っていたことを考えると、当時の戦いの厳しさが伝わってきます。

掛川城の天守閣内は、「石落とし」があるおかげで風が通る構造になっています。夏場は非常に高温になりますが、心地よい風が吹き抜けることで涼しさを感じることができます。昔の城は、防御だけでなく、快適に過ごせるような工夫も取り入れられていたことがわかります。

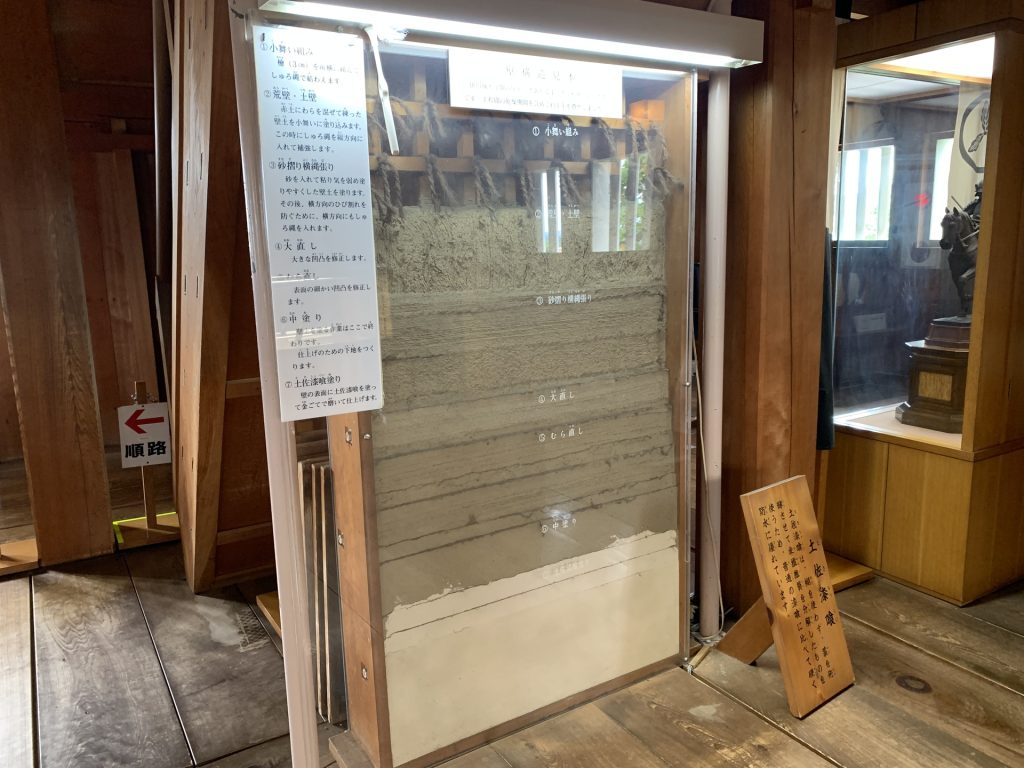

掛川城の外壁には「土佐漆喰」と呼ばれる特別な漆喰が使われています。これは糊を使わず、藁を発酵させて繊維質を分解したものを混ぜて作られるため、通常の漆喰よりも硬く、防水性に優れています。そのため、城の外壁として適しており、風雨から建物を守る役割を果たしてきました。

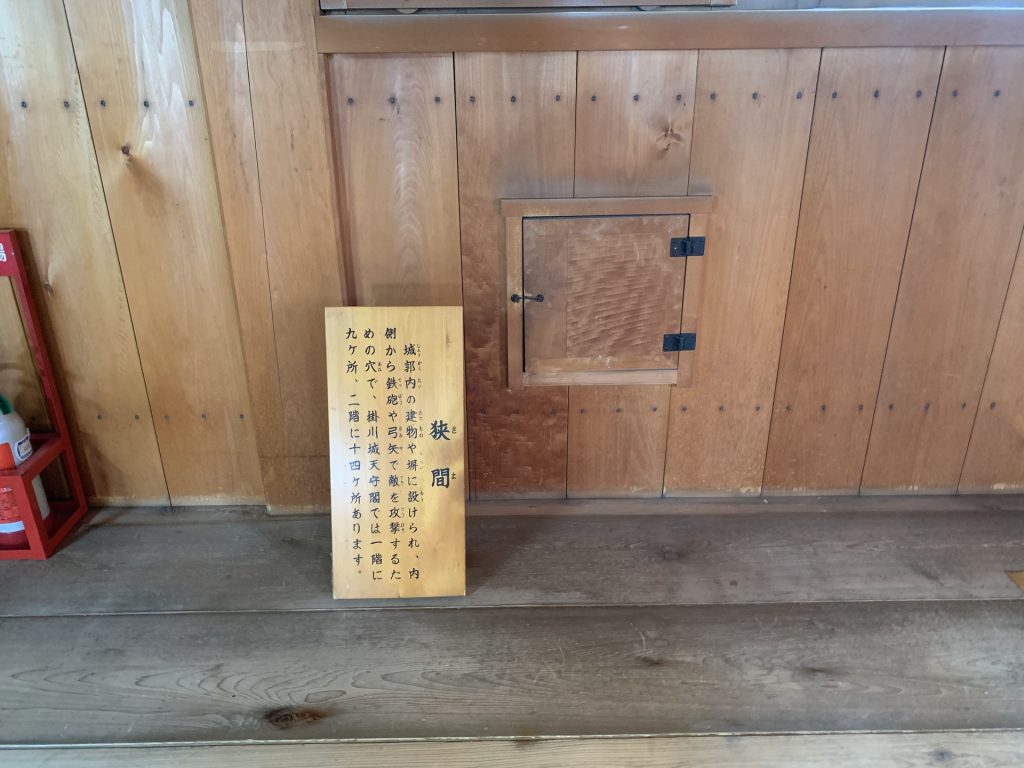

掛川城の天守閣には「狭間」と呼ばれる防御用の窓があります。これは鉄砲や弓矢を使って攻撃するためのもので、1階に9ヶ所、2階に14ヶ所設けられています。狭間の形には丸や三角、四角などの種類があり、これらの穴から外を覗くと、かつての武士たちがここから戦っていたことを想像することができます。

掛川城の天守閣内にある階段は非常に急な造りになっています。まるでハシゴのような角度で、登るのにも慎重さが求められます。これは、敵が攻め込んできた際に簡単に駆け上がれないようにするための工夫です。上に行くにつれて傾斜が厳しくなるため、当時の武士たちがどのように移動していたのかを実感することができます。

掛川城天守閣の入口に立つと、目の前には急勾配の階段が現れます。まるで壁のようにそびえ立ち、これを登るのかと一瞬ためらってしまうほどです。しかし、これこそが防御を重視した城の造りなのでしょう。城を守る工夫を感じながら、一歩一歩登っていきます。

階段をよく見ると、中央に仕切りがあり、縦に半分に分けられています。これにより、登る人と降りる人の動線が決まっており、上り下りがスムーズになっています。手すりもついているので、急な階段でも安心して登ることができます。一方通行なので、途中ですれ違う心配も少なく、安全に進めます。

2階に到着すると、意外にも広々とした空間が広がっています。壁には窓があり、外の景色を眺めることができます。戦国時代には、この窓から敵の動きを確認していたのでしょうか。天守閣の内部は狭いイメージがありましたが、実際に入ってみると意外と開放的に感じられます。

天守内には鯱の展示があります。鯱は想像上の海魚で、火除けの守り神として城や寺院の屋根に飾られました。掛川城の鯱は、袋井市の油山寺の山間や、高知城天守の鯱を参考に青銅で作られています。その大きさは長さ95センチメートル、幅35センチメートル、高さ120センチメートル、重さはなんと200キログラムもあります。実物を見ると、その迫力を実感できます。

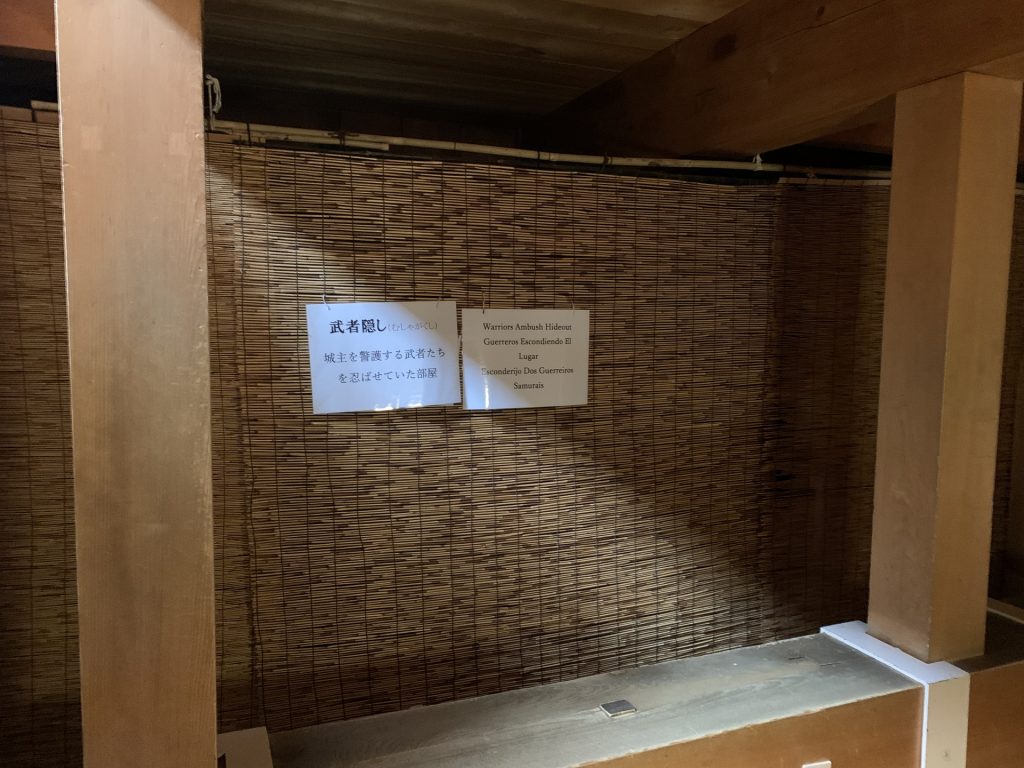

3階に進むと、「武者隠し」と呼ばれる部屋があります。ここは、万が一の戦闘に備え、城主を警護する武者たちが待機していた場所です。普段は外から見えないようになっており、不意に敵が攻め込んできた際には、ここから奇襲を仕掛けることができたのでしょう。当時の城の防衛戦略を垣間見ることができます。

掛川城の天守閣の最上階に上がると、まるで上品な部屋のような空間が広がっています。壁や天井には落ち着いた木の質感があり、開放的な造りになっています。窓からは四方の景色が眺められ、風が心地よく吹き抜けます。戦国時代の物見の役割を果たしていたこの場所は、今では掛川の街並みを見渡す絶好の展望スポットになっています。

最上階の内部には、掛川城の歴代城主を紹介する展示があります。戦国時代から江戸時代にかけて、この城を治めた武将たちの変遷が詳しく説明されています。また、方角が分かるように工夫されており、東西南北の位置関係を確かめながら街並みを楽しむことができます。

最上階から見下ろすと、天守下門跡の様子がはっきりと分かります。現在は工事が進められており、かつての門の痕跡が確認できます。この門は、かつて天守閣を守る重要な役割を果たしていました。

東の方角には、掛川城の二の丸御殿が見えます。二の丸御殿は、江戸時代の大名の政務や生活の場として使われていた建物です。現存する数少ない御殿建築の一つであり、貴重な文化財となっています。天守閣からの眺めでは、その広大な敷地や歴史的な建物の姿を楽しむことができます。

天守閣の最上階からの眺めは素晴らしく、掛川の市街地を一望することができます。遠くには緑豊かな山々が広がり、眼下には歴史的な町並みが続いています。晴れた日には特に美しく、掛川の風景を存分に楽しむことができます。

掛川城の最上階は、歴史を感じながら美しい景色を楽しむことができる場所です。

機会があれば、再度来てみたいですね。

それでは、また。