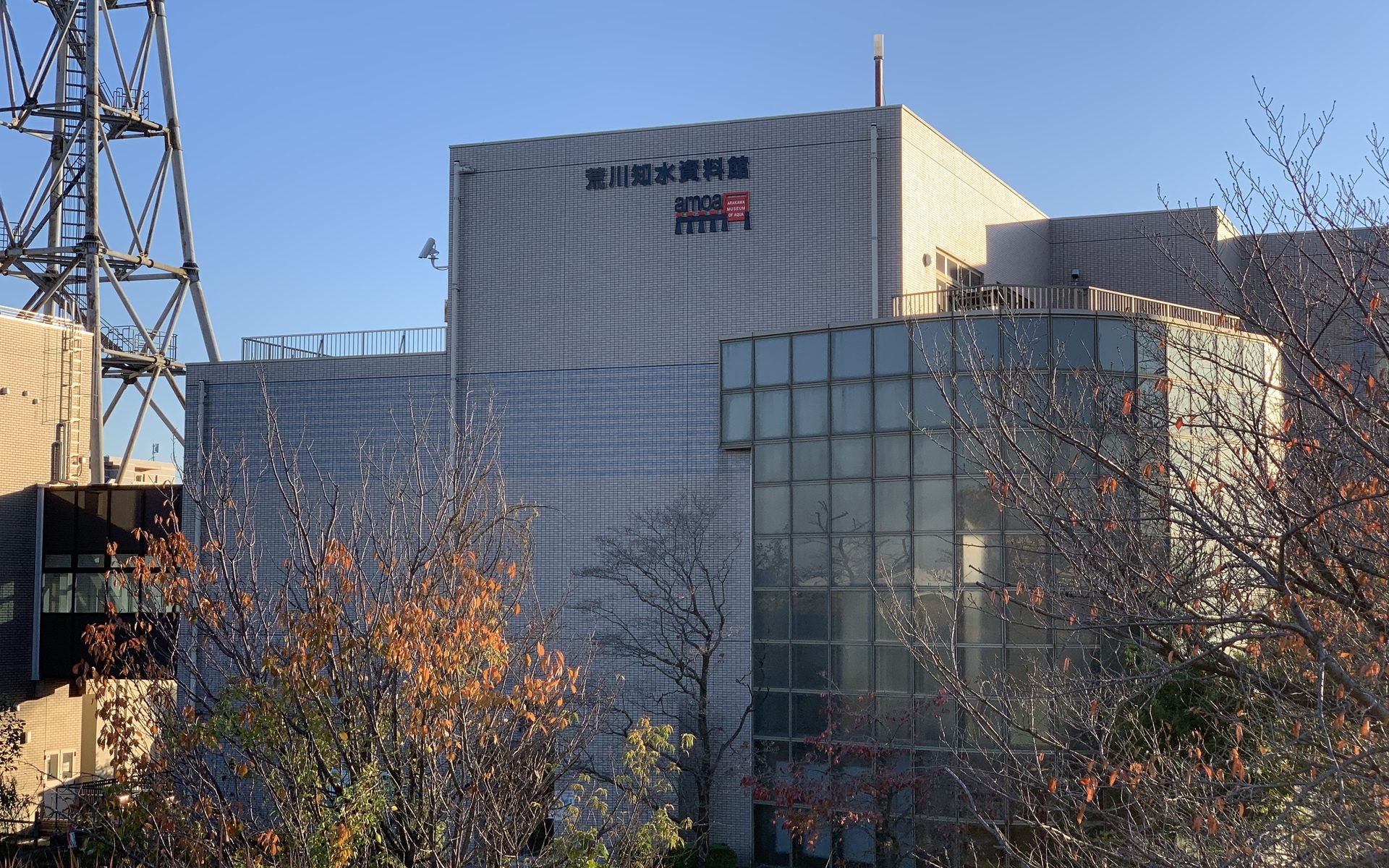

荒川知水資料館アモアは、東京都北区志茂にある資料館です。

荒川知水資料館アモア 2階 荒川を知るフロア

荒川知水資料館アモアは、荒川という大きな川が東京の街を形作り、人々の暮らしに深く関わってきた歴史や、自然の力との共存について学ぶことのできる資料館です。荒川と新河岸川に囲まれた立地にあるため、荒川や新河岸川を間近に感じることができます。

荒川知水資料館アモア 2階 荒川を知るフロア

荒川知水資料館アモア 2階 荒川を知るフロア

荒川の水害と放水路の誕生のコーナーでは、昔の荒川や放水路を作るきっかけとなった洪水や、工事の様子など、荒川に関する歴史を紹介しています。特に海抜の低い王子駅周辺は、荒川の氾濫に最も影響を受けやすい地域の一つであることが映像で分かるようになっています。

荒川知水資料館アモア 2階 荒川を知るフロア

荒川知水資料館アモア 2階 荒川を知るフロア

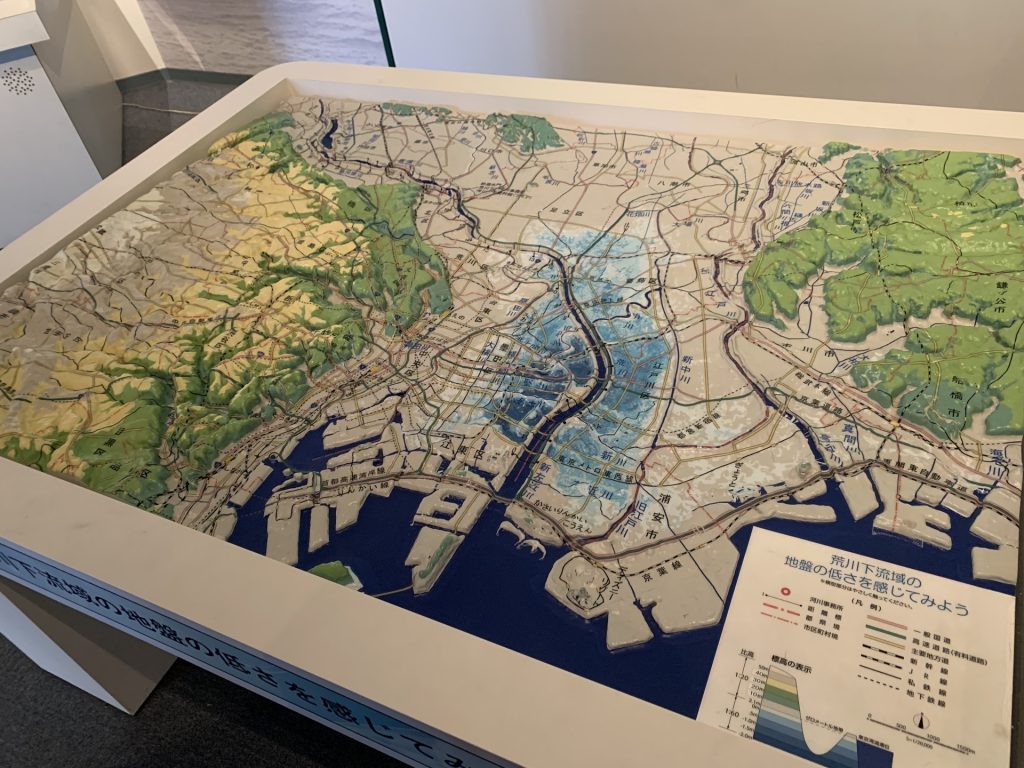

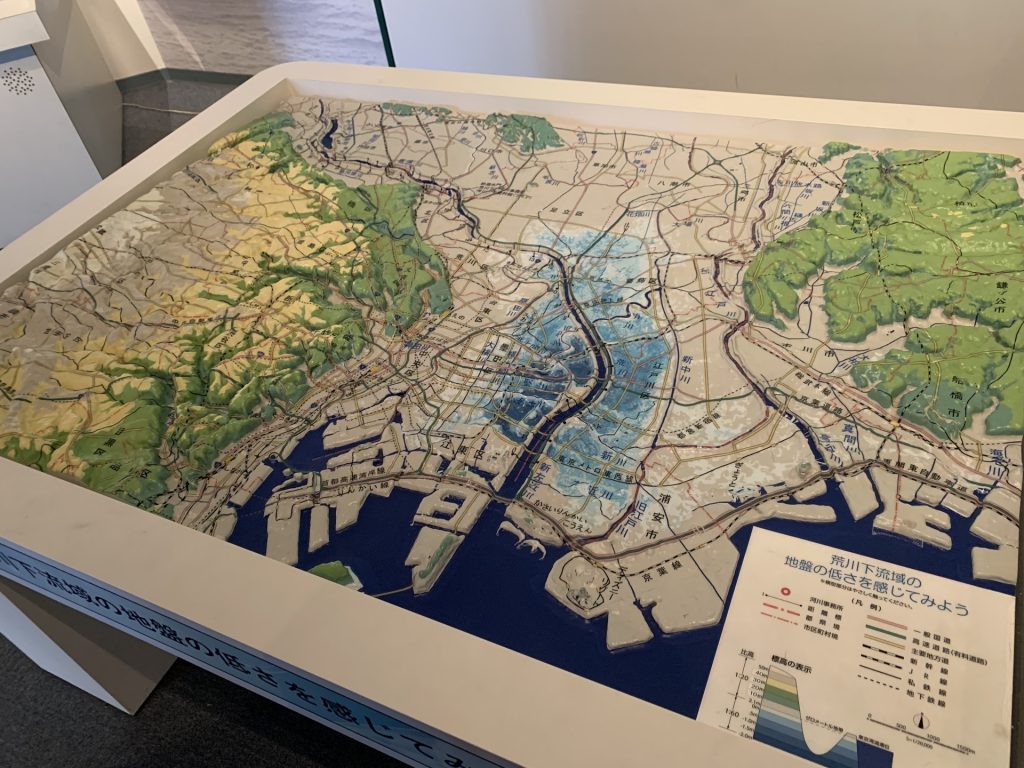

都市とともに歩むのコーナーでは、都市化が進んだことで荒川下流部に新しく発生した問題について学ぶことができます。それらの問題について、ジオラマなどを活用しながら詳しく解説しています。

荒川知水資料館アモア 2階 荒川を知るフロア

荒川と荒川放水路のすべてのコーナーでは、荒川流域の洪水リスクや治水対策に関する情報を、プロジェクションマッピングを利用して紹介しています。

荒川知水資料館アモア 2階 荒川を知るフロア

荒川知水資料館アモア 2階 荒川を知るフロア

映し出される映像は、ジオラマの立体模型の上にプロジェクションマッピングされています。ジオラマの立体模型に映像を重ね合わせることで、リアリティのある臨場感を味わうことができます。

荒川知水資料館アモア 2階 荒川を知るフロア

荒川知水資料館アモア 2階 荒川を知るフロア

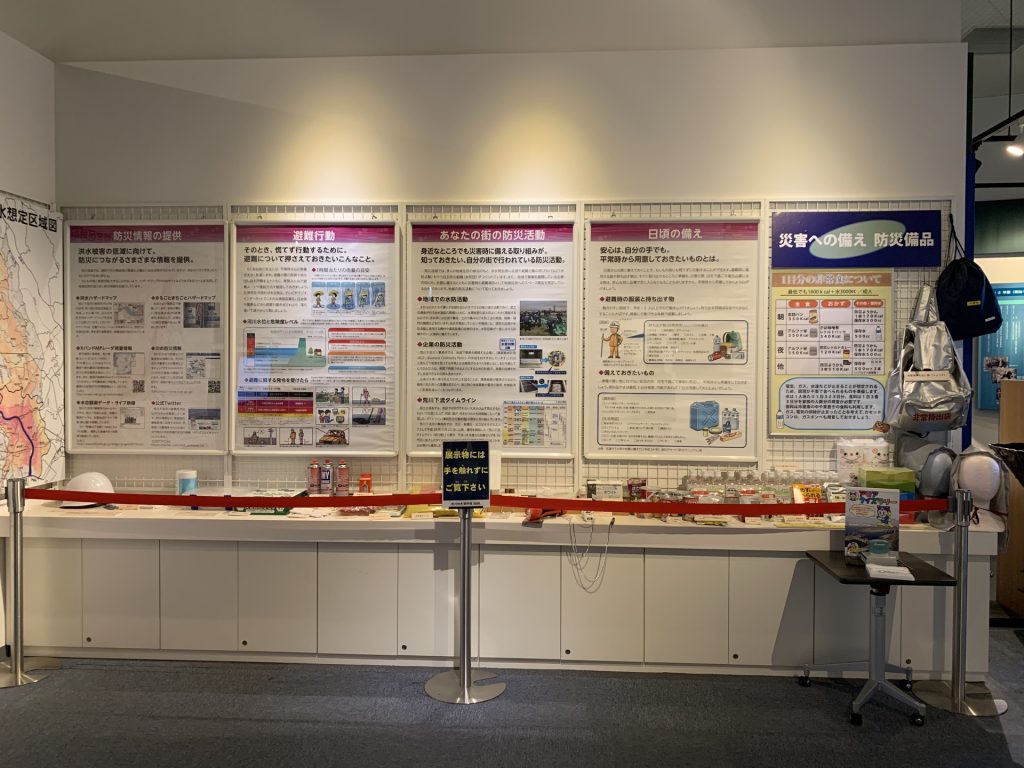

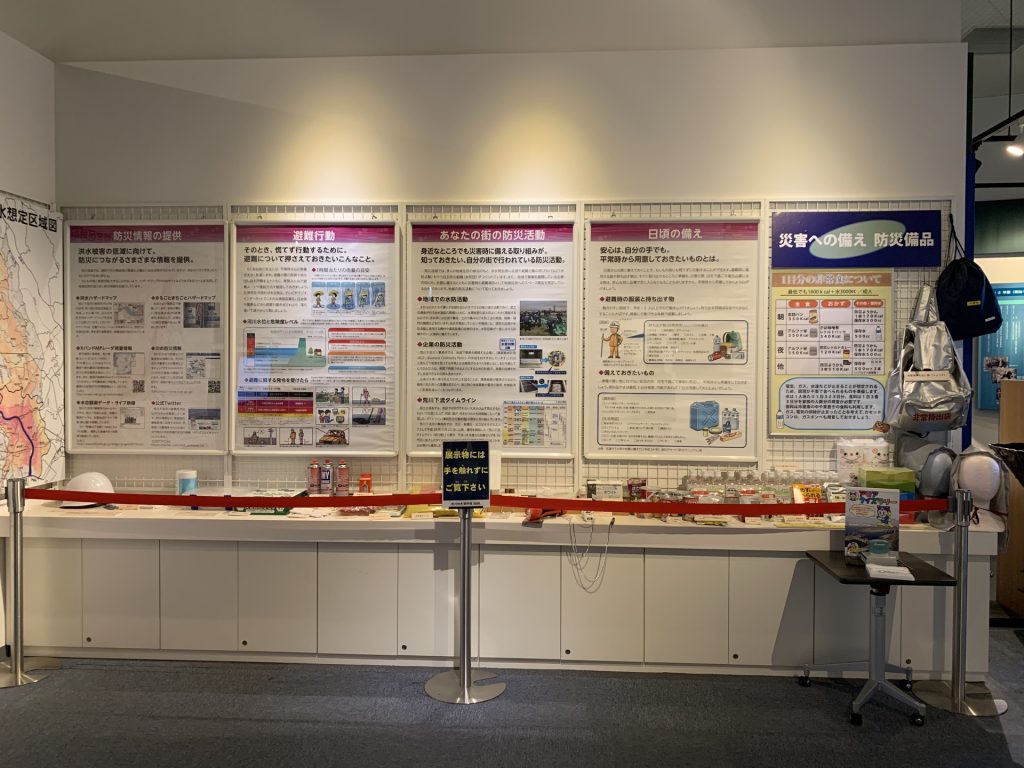

災害への備え 防災備品のコーナーでは、日頃の備えに必要な物資などの実物の展示が行われています。懐中電灯、ヘルメット、飲料水など、災害時に役立つツールが展示されています。

荒川知水資料館アモア 2階 荒川を知るフロア

荒川知水資料館アモア 2階 荒川を知るフロア

訪れた時、「トビハゼから見た荒川の自然」の夏休み特別企画展が開催されていました。荒川下流域には、ムツゴロウによく似たトビハゼが生息しています。魚なのに水の中に潜ることがほとんどないトビハゼは、干潟の泥の上や水際のヨシ原などで暮らしています。企画展では、トビハゼのユニークな特徴が解説され、トビハゼになった気持ちで荒川の自然環境の現状や自然を守る活動について紹介されています。

荒川知水資料館アモア 2階 荒川を知るフロア

荒川知水資料館アモア 2階 荒川を知るフロア

2階 荒川を知るフロアには、シアタールームがありました。シアタールームでは、荒川下流河川事務所の取り組みや荒川の生きものの動画が上映されています。

荒川知水資料館アモア 2階 荒川を知るフロア

荒川知水資料館アモア 2階 荒川を知るフロア

シアタールームは、荒川の魅力を最大限に引き出し、来館者に忘れられない体験を提供できる場所です。シンプルなルームですが、映像を視聴することで、多くの人々が、荒川への関心を深め、未来の環境保全に貢献に興味を持つことができます。

荒川知水資料館アモア 2階 荒川を知るフロア

荒川知水資料館アモア 2階 荒川を知るフロア

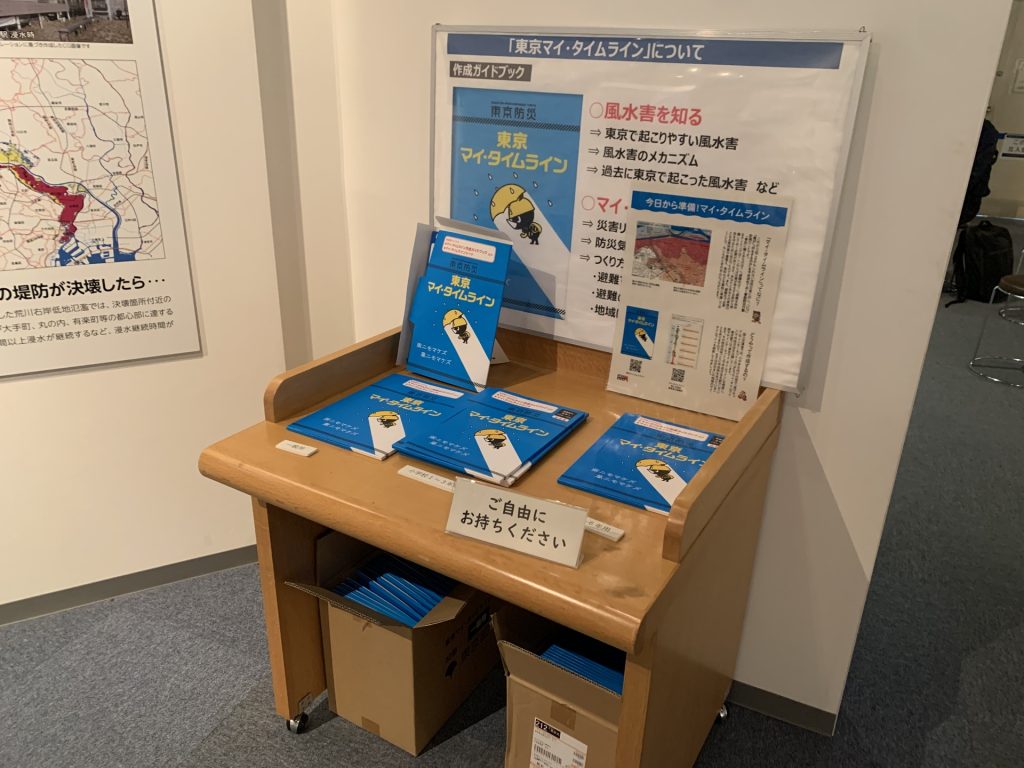

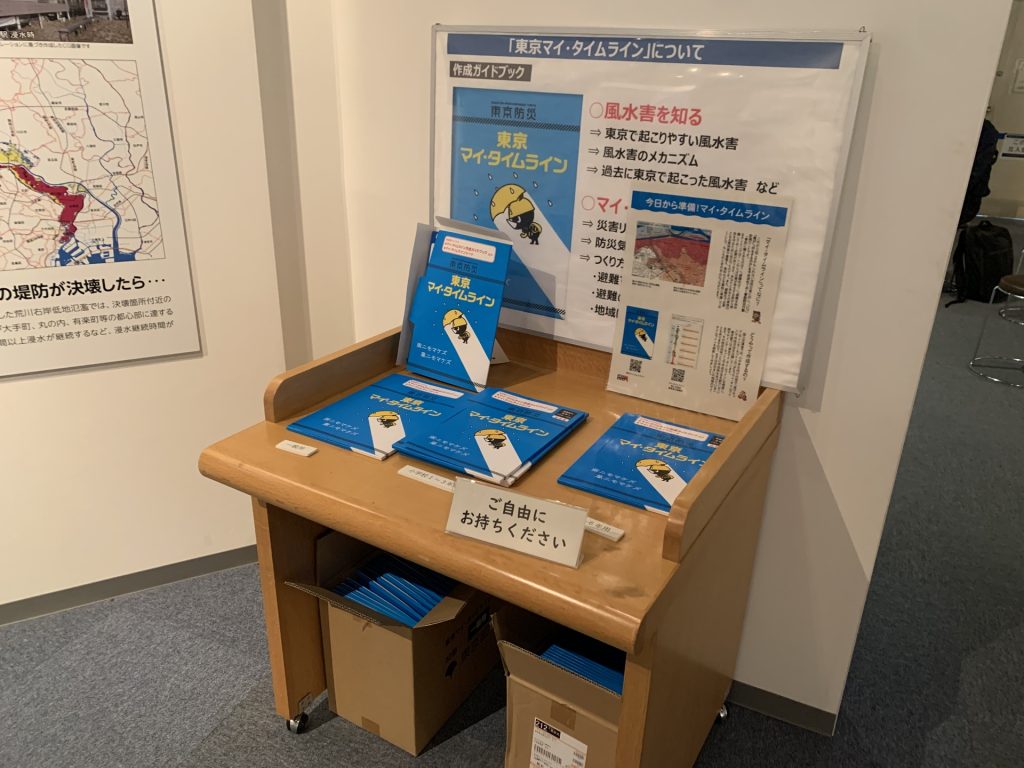

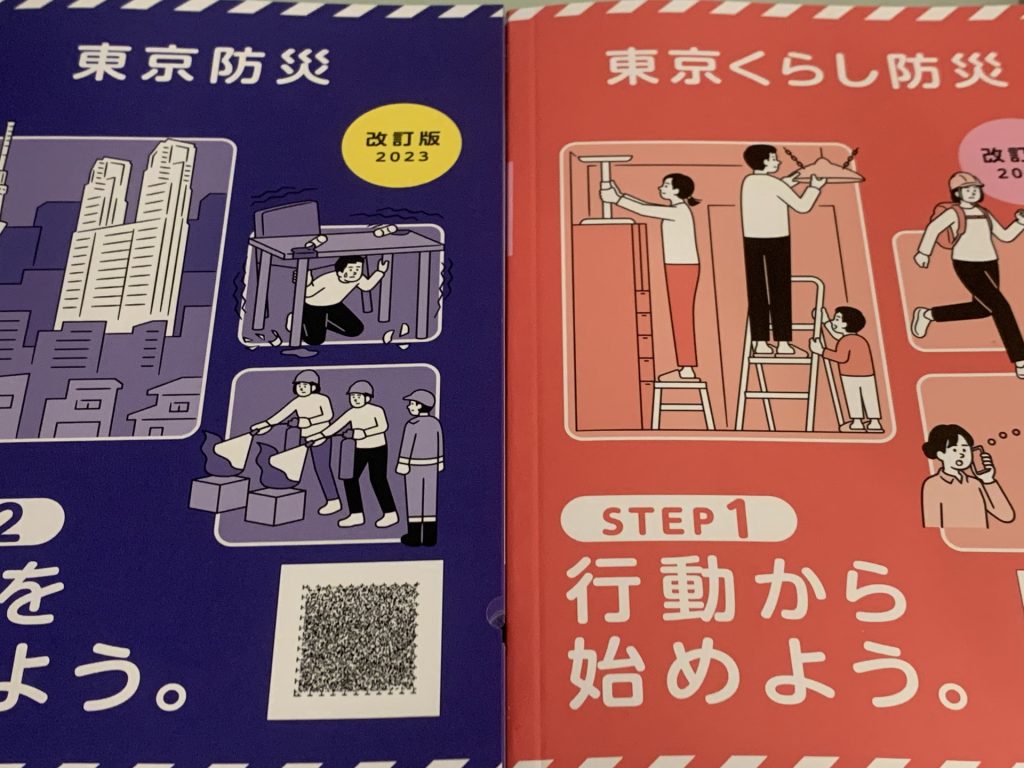

東京マイ・タイムラインは、東京都が推進する、災害発生時の自分の行動を事前に考えて、時系列で記録しておくためのものです。いわば、自分だけの「避難行動計画」です。その冊子が配られていました。いざという時のために、とても役立つツールです。

荒川知水資料館アモア 2階 荒川を知るフロア

荒川知水資料館アモア 2階 荒川を知るフロア

このようなツールが普及することで、災害への備えが一層強化され、安心感を持てるようになるのは心強いことです。

荒川知水資料館アモア 2階 荒川を知るフロア

荒川知水資料館アモア 2階 荒川を知るフロア

荒川知水資料館アモアには、1階と3階もあるので、行ってみたいと思います。