商い資料館は、千葉県夷隅郡大多喜町久保にある資料館です。

商い資料館は、商人の町、大多喜にある「商いと城下町のくらし」をテーマにした資料館です。大多喜は、大多喜城の城下町として栄え、明治・大正・昭和・平成と時の流れの中でへ令和と伝え続けられてきました。

商い資料館には、大多喜を支えてきた道具の数々、庶民の生活を支えてきた品々を展示する資料館です。1階には江戸時代の商家の帳場が再現され、1940年の宿泊者名簿や当時利用されていた道具が展示されています。

1階は江戸時代の商家の帳場を再現、2階には「町家の暮らし」などの資料コーナーがあります。館内には、昔の街並みの写真が飾られています。

現在の城下町通りは、当時の雰囲気を保っています。この歴史のある城下町の雰囲気は「房総の小江戸・大多喜(ちば文化的景観)」とされ、とても魅力的に映ります。

古銭や古地図、大多喜を記した書物も展示されています。懐かしさと心やすらぐ時間と空間、先人の生活の知恵と毎日を心豊かに過ごす技を感じることができます。

商い資料館にはガイドの方が常駐しています。非常に詳しく、そして丁寧に、大多喜の歴史について教えてれます。

商い資料館は、土蔵造りの建物を大改修していて、2階建てです。階段はかなり急でした。

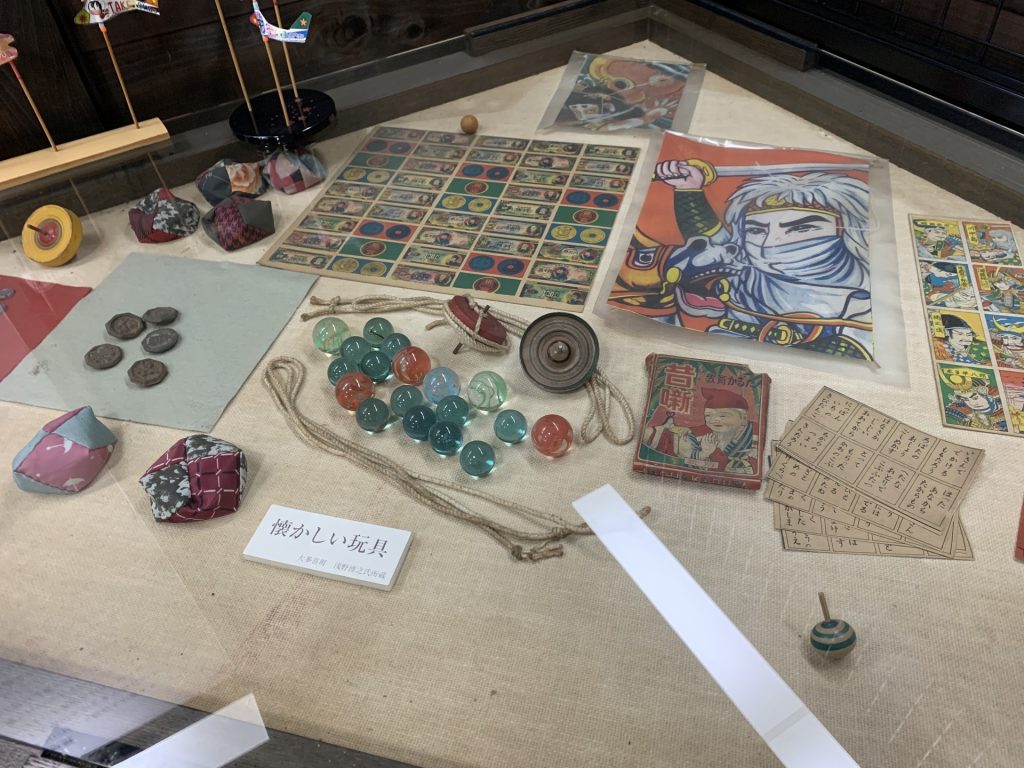

2階は屋根裏小屋のような三角屋根の部屋に、昭和の懐かしのアイテムが多数展示されています。

ビー玉やベーゴマ、かるたなど、昭和の懐かしい玩具が展示されています。昭和世代にとっては、懐かしい思い出や郷愁を呼び起こします。

商い資料館の外には、竹灯籠が展示されています。昼間には竹の素材感や美しい形状を楽しむことができ、竹の風合いが自然光に照らされて素晴らしい光景を作り出します。

竹灯籠は夜になると美しく光り輝きます。その光景は幻想的でロマンチックな雰囲気を醸し出し、その独特のデザインと暖かい光は人々をぐっと引き込みます。

商い資料館の屋外には日本庭園の陣座公園があるので、今から行ってみたいと思います。

それでは、また。